Ahí hacen varias cosas, entre ellas comerse las miles de millones de escamas que se desprenden de la piel cada día y los líquidos y minerales varios que afloran por los poros. Si a eso se agrega el calor y la movilidad constante del cuerpo, para las bacterias la superficie humana es un paraíso, y a cambio de ese festín nos dan nuestro “olor corporal” (o aroma, o vaho, como se prefiera).

Y eso si contamos solamente las bacterias que viven en la piel. Hay miles de millones más alojadas en las fosas y conductos nasales, en el sistema digestivo, en el pelo, en las pestañas, en las mucosas, en los ojos, en el esmalte de dientes y muelas. Hay entre treinta y cinco y cuarenta mil millones de bacterias en total; pero más allá de la exactitud de los números, lo que queda claro es que hay muchas y están por todos lados.

Los humanos hemos fabricado antibióticos y desinfectantes para mantenerlas a raya, pero no hemos logrado arrinconarlas lo suficiente. Y no lo haremos, probablemente. Cuando estalle el Sol (vaya a saber cuándo) seguramente las bacterias andarán todavía dando vueltas por ahí; en definitiva, este es más su planeta que el nuestro.

Las bacterias pasaron en la Tierra miles de millones de años sin nosotros, dedicándose a tantos asuntos que sin ellas no podríamos sobrevivir: procesan nuestros desechos, recuperan lo utilizable, hacen que se pudra lo que se tenga que pudrir, participan en la purificación del agua, mantienen productivos los suelos.

Hay por lo menos cuatrocientos tipos diferentes de bacterias en cada cuerpo humano: dentro nuestro procesan almidones, atacan a otras bacterias, sintetizan vitaminas dentro de nuestros intestinos, convierten cosas que comemos en azúcares útiles, combaten a microbios foráneos que se nos meten por la garganta, y algunas directamente no hacen nada. Pero ahí están.

Las bacterias obtienen nitrógeno del aire y lo convierten en nucleótidos y aminoácidos imprescindibles para nuestra vida (son las bacterias “fijadoras de nitrógeno”, genéricamente conocidas como rizobios). Para hacer lo mismo de manera industrial (como cuando se fabrican fertilizantes, por ejemplo) habría que calentar materias primas hasta 500 °C y someterlas a presiones 300 veces superiores a lo normal; las bacterias, en cambio, hacen lo mismo sin mosquearse. Y menos mal que lo hacen. También intervienen en la provisión de gran parte del oxígeno respirable en el planeta: las bacterias fotosintéticas, que obtienen su energía directamente de la luz del sol y producen oxígeno como un material de desecho, son antiquísimas pobladoras de la Tierra, según las evidencias paleontológicas y genéticas. O sea: están acá desde mucho antes que nosotros y seguirán estando durante mucho tiempo después de finalizada nuestra existencia.

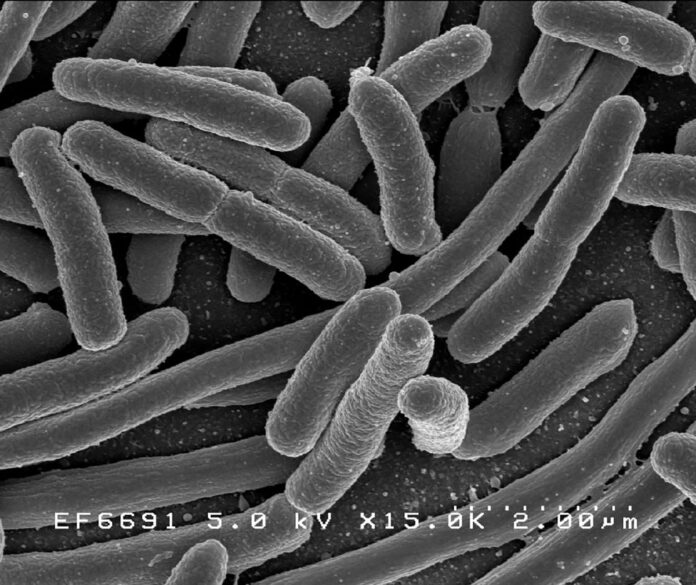

Las bacterias son muy prolíficas. Las más frenéticas pueden producir una nueva generación en diez minutos (la bacteria productora de la gangrena, el clostridium perfringens, puede reproducirse en nueve minutos, una y otra vez). Cada millón de divisiones, las bacterias producen un mutante con una nueva habilidad; por ejemplo, la de eludir la acción de un antibiótico. Cualquier nueva bacteria puede tener una modificación genética que produzca cambios adaptativos, con lo cual las bacterias forman una especie de ejército invencible en constante renovación; algunas son inmunes hasta a la radiactividad.

Basta con que les proporcionemos un poco de humedad para que broten millones de ellas. Comerán la madera, el pegamento del empapelado, los metales que formen parte de la pintura ya endurecida; son capaces de vivir dentro del ácido sulfúrico, de descomponer materiales químicos y hasta de comer plutonio en los tanques de residuos nucleares. Son capaces de vivir en géiseres de agua hirviendo, en charcos de agua helada, en el fondo del mar donde la presión es mucho mayor que en la superficie, bajo tierra en pozos de petróleo, comiendo material de las rocas como hierro, azufre y manganeso. Hay científicos que van más allá y estiman que si se sacaran del interior de la Tierra todas las bacterias y se depositaran sobre la superficie, cubrirían el planeta con un manto de más de 10 metros de altura.

Cuando las condiciones de vida se vuelven difíciles para ellas, las bacterias reducen su metabolismo y esperan tiempos mejores. Hay esporas de ántrax que se han reactivado después de estar aletargadas decenas de años y bacterias que “revivieron” luego de haber permanecido congeladas durante años en el permafrost siberiano.

En una infección, muchas veces bacterias que normalmente no hacen ningún daño se introducen en partes del cuerpo no habituales para ellas y ahí se enloquecen; las heridas superficiales o las lesiones internas hacen que las bacterias migren desde su espacio de confort a terrenos nuevos, provocando desastres. Los síntomas de una enfermedad también son una gran ayuda para propagar las bacterias: el estornudo, el vómito y la diarrea son métodos muy eficaces para que una bacteria pase de un anfitrión a otro.

Hay estimaciones que sostienen que más de la mitad de los antibióticos utilizados en el mundo son administrados a los animales, para estimular su crecimiento libres de infecciones. Eso le da a las bacterias, que tienen memoria, la posibilidad de crear resistencia a ellos, cosa que es fácilmente verificable y ocurre desde la creación de la penicilina.

Las investigaciones actuales sostienen que hay, o puede haber, componentes bacterianos en enfermedades y trastornos de todo tipo: enfermedades cardíacas, asma, artritis, cáncer, hasta en la obesidad (sí, así como se lee). Es lo que hay.

Quizá sea un pequeño alivio saber que las bacterias todavía pueden ser combatidas y vencidas por antibióticos cada vez más complejos y que también pueden ser infectadas por otros microbios: los bacteriófagos, que no son más que un tipo especial de virus. Pero esa es otra historia: los virus también tienen lo suyo, como bien sabemos.