El barrio de Belgrano, en particular, tenía muchos cines que entregaban una variada y atractiva oferta de películas de todo tipo. Salvo ocasiones especiales casi nadie iba a los grandes cines de Lavalle, Corrientes o Santa Fe y Callao a ver los estrenos; era mucho mejor quedarse en el barrio a verlos, y por el mismo precio veías dos películas: la película principal y otra que casi siempre valía la pena: un dos por uno perfecto. Además, en la mayoría de los cines del barrio había función continuada; cada película tenía su horario, pero uno podía llegar a la hora que quisiera y quedarse hasta la hora que se le diera la gana, así que podía ver las películas en el orden que quisiera.

En el caso de que no hubiera función continuada, las funciones eran matiné (a primera hora de tarde, después de almuerzo), vermouth (a la tarde), primera de la noche, segunda de la noche y (en algunos casos) trasnoche. En las funciones con entradas “numeradas” (con fila y asiento predeterminado), que solían ser los viernes y sábados a la noche, se veía en la pared de la boletería el plano de la sala con todas sus ubicaciones; cada asiento era un agujerito que tenía dentro un papelito enrollado con el número de decía fila y butaca, uno elegía el lugar entre los que quedaban disponibles y así iban quedando los agujeritos vacíos. No faltaba esa pequeña corrupción berreta en la que se guardaban en la boletería, “bajo la mesa”, algunas entradas con buenas ubicaciones esperando que algún espectador coimero adornara al de la ventanilla con algunos mangos más para conseguir entradas en buena ubicación. En la entrada a la sala estaba el que cortaba los boletos, muchas veces de uniforme: pantalón con una raya gruesa al costado, casaca con botones dorados hasta el cuello. Cortaba la entrada, la metía en la urna y se esperaban unos segundos a que llegara el acomodador, con linterna si la sala ya estaba oscura (estarían pasando el noticiero, publicidades o cortos –ahora se les llama trailers– de películas por llegar). El programa (un par de hojitas con los horarios de las funciones, a veces algún resumen o ficha técnica de la película y mucha publicidad) te lo daba el cortaboletos o el acomodador, que extendía la palma de la mano para recibir la propina.

Ya en la sala, uno rogaba para que no se sentara un cabezón en la butaca de adelante, y se empezaba a buscar con la mirada al vendedor de golosinas (“el chocolatinero”), un sujeto que solía tener también uniforme y que llevaba una bandeja grande con todas las vituallas necesarias para pasarla bien (salvo bebidas; no se podía tomar nada en el cine). Entre los dedos acomodaba los billetes estirados y separados por su valor y en los bolsillos las monedas para los vueltos (sí, sí, las monedas servían para comprar cosas). Había dos variantes: llamabas al chocolatinero, que venía hasta tu butaca, y uno elegía lo que quería (sin margen ni tiempo para indecisiones), o el chocolatinero se ubicaba en el pasillo y la gente se levantaba para ir a comprarle. Cuando empezaba la película el chocolatinero se iba, así que si uno quería comprar algo tenía que salir al hall y allí encontraría al hombre de los dulces.

Las golosinas del cine eran siempre las mismas y no hacía falta más, la variedad era innecesaria. Las estrellas eran el cucurucho helado de Noel (no había en todos los cines) y el bombón helado. Además de eso, en el cine se comía maní con chocolate (el de la caja amarilla), chocolate Aero (los adinerados llegaban al chocolate Suflair, más distinguido y de tamaño más grande), Sugus confitados, pastillas DRF o Refresco, Mentex, corazoncitos Dorins (sobre todo para las chicas), la Tita y la Rhodesia. Caramelos… mmm… sólo los Media Hora, pero en los cines en los que se permitían los combates aéreos. El chicle de los cines era el Chiclets Adams (preferentemente el amarillo, de menta), porque esos eran más livianos y no se podían pegar a la butaca como los Bazooka, que eran verdaderos emplastos dificilísimos de despegar. ¿Pochoclo? Naaaa… eso vino mucho (mucho) después.

Hoy ninguno de aquellos viejos cines existe. Hoy la vida es diferente, y si bien los barrios conservan parte de su idiosincrasia y su ritmo de vida, los cines de barrio ya no forman parte de ella. Los cines son complejos de varias salas en shoppings o hipermercados, las entradas se sacan por internet o en maquinitas. Describir las razones que llevaron a eso no es el propósito de estas líneas, y analizarlas, mucho menos, pero el recuerdo de tantos buenos momentos emparentados directamente con las salidas al cine del barrio y las charlas posteriores en bares o pizzerías bien vale un repaso.

El cine General Belgrano estaba en la avenida Cabildo al 2100, a media cuadra de Cabildo y Juramento, la esquina medular del barrio. Era un cine totalmente standard, ni elegante ni berreta. Ni grande ni chico. Daban estrenos pero uno iba a verlos ahí si no conseguía entradas para verlos en cines mejores. A la salida era ineludible ir a la pizzería Albor, en la esquina de Juramento, o caminar una cuadra hasta Modern Saloon, donde se comían las mejores hamburguesas de la historia con los mejores aros de cebolla jamás degustados y unos licuados que estaban en el top-3 de cualquier ranking. A fines de los ’70, cuando el cine Gral. Belgrano cerró, se construyó en su lugar una pequeña galería y en ella se abró el cine Atlas Belgrano, un cine bastante más moderno que duró varios años hasta que también cerró, a fines de los ’90.

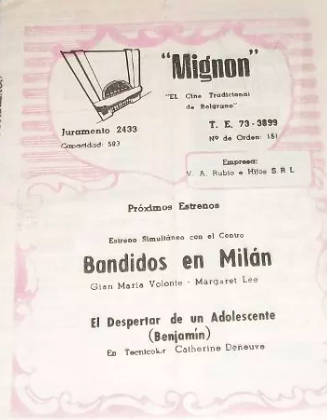

Muy cerca, sobre Juramento, a media cuadra de Cabildo, estaba el cine Mignon. Fue el primer cine de Belgrano, fundado en 1913 como Mignon Palace. Era un cine de una exótica elegancia, butacas de cuero más oscuras que las habituales de los cines, con tope redondeado, bastante cómodas. Era amplio y daban buenas películas. Tenía fama de que era reducto de pulgas y que la picazón comenzaba apenas uno salía del cine; como tantos, ese rumor tenía más de mito que de certeza. Al salir del cine se imponía tomar un helado en Venezia, que estaba al lado del cine y era una de las mejores heladerías del barrio, o ir a comer tostados a Zurich, el mítico bar que estaba enfrente de la plaza Belgrano, en el que se filmó una escena clave de “La Tregua” y que por entonces era reducto de adolescentes y jóvenes y hoy es un señorial resto-bar senior. El Mignon cerró en 1996.

Siguiendo por avenida Cabildo, entre Olazábal y Blanco Encalada, había dos cines en la misma cuadra: el Belgrano y el Cabildo. Ambos eran cines de inferior categoría, sus programas no incluían estrenos, daban películas clase B, clásicos del cine o películas exitosas que se mantenían en cartelera. Si uno llegaba tarde a la función en uno, caminaba unos metros, se fijaba qué daban en el otro y a qué hora empezaba la película, y a lo mejor se quedaba en el segundo. El cine Cabildo era particularmente estrecho, con pasillos a los costados y las butacas más incómodas del barrio: los resortes de los asientos hacían que la silueta de los mismos fuera irregular y amenazante y hacían mella en los traseros desprevenidos. Un cine berreta, hay que decirlo. Pero había una compensación: en la misma cuadra estaba la gloriosa pizzería Burgio con su pizza inigualable, gruesa, con ese combo de perejil y aceite al mando de esa muzzarella chorreante, con esa acidez única, para comer de dorapa con un moscato, una cerveza o una gaseosa, con las servilletas de papel grueso enclavadas en espiral en vasos de vidrio tosco pero amigable. Nada superaba a la pizza de Burgio, con su piso sucio, su mozo desaliñado que arrastraba los pies, sus azulejos pequeños multicolor, sus baños hediondos. Burgio cerró y al tiempo reabrió, con otro dueño. La pizza ya no es diez, pero es nueve y sigue valiendo la pena. El cine Belgrano cerró, reabrió 1971 con nuevo nombre: el Nuevo Belgrano (originalísimo, el nombre) y cerró definitivamemnte en 1980. El Cabildo duró más, pero también desapareció. Hoy, un banco y un supermercado ocupan el espacio de ambos cines.

Un poco más allá, pasando Monroe, estaba el General Paz, en la esquina de Cabildo y Nahuel Huapi (hoy Manuel Ugarte). Era un cine muy lindo, tenía pullman (o sea, un piso superior con butacas, en plano inclinado), de lo mejor del barrio. Daban buenas películas, siempre de a dos: un estreno y una de relleno que siempre merecía verse. Enfrente, cruzando Cabildo, algo en diagonal, estaba el Gran Savoy, el cine más grande de Belgrano. Majestuoso pero no lujoso, con anchas escaleras a los costados que llevaban a un pullman casi tan grande como la enorme platea, ambos con un cuerpo central de butacas y dos cuerpos laterales. Y se llenaba. La platea del Savoy era en declive así que no había problema con los cabezones delante; se veía bien de todos lados y la pantalla era la más ancha del barrio, lejos.

Al salir de cualquiera de estos dos cines había que ir a la pizzería Genova, en la esquina de Monroe y Cabildo. Muy buena pizza, al molde. Y después, helado en la “otra” heladería Venezia (en esa época, la mitad de las heladerías se llamaban Venezia), en Cabildo y Blanco Encalada.

El Gral. Paz, como tantos cines, se adecuó a los tiempos y se transformó en Cinema City, un complejo multicine de seis salas. Pero ni aún así logró subsistir: cerró en la pandemia y, a pesar de esfuerzos hasta de los vecinos, no logró reabrir. El Savoy siguió otra estrategia: pasó a llamarse Artemultiplex y se transformó en un complejo multisala pero dedicado exclusivamente al “cine-arte”: películas de cine independiente, películas de culto, documentales, cine asiático, películas premiadas pero no comerciales, etc. La calidad de lo que ofrecía era muy buena pero el público era escaso, ya que los cinéfilos de verdad son en realidad mucho menos de los que se jactan de serlo. Así que cambió de nuevo, pasó a llamarse Multiplex Belgrano e intentó sobrevivir con las seis salas pero ofreciendo películas populares y exitosas. Tampoco funcionó, el cine ya había caído en desgracia y cerró en 2022.

Unas cuadras más allá, también sobre Cabildo, pasando avenida Congreso, digamos que más en Núñez que en Belgrano, estaba el cine Lido. Era un cine antiguo, berreta y cómplice. Sobre todo, cómplice. Todos sabían que al Lido iban los chicos (púberes-preads-adolescentes) a hacer despelote. No es que no se les prestara atención a las películas, pero eso no era obstáculo para que se desarrollaran las batallas aéreas con los caramelos Media Hora (era el único cine en el que se vendían), contundentes balines negros de anís que se arrojaban impiadosamente desde el anonimato de la oscuridad hacia donde fuera. Los más atrevidos y con capacidad de largo alcance agregaban escupidas gelatinosas de trayectoria convexa que incluso eran eyectadas con la clásica catapulta pulgar-índice a distancias insospechadas. Eran pocos los adultos que iban a ese cine; sabían a lo que se exponían y no querían padecerlo, y si bien las batallas eran más bien de chicos contra chicos, era incómodo para los adultos neutrales. El Lido tenía techo corredizo, y como los ventiladores de pared raramente funcionaban, los días de calor abrían el techo entre película y película. Además, era el único del barrio que ofrecía tres películas en su programa continuado. Finalmente, si el desmadre dentro de la sala se salía de control, la proyección se interrumpía, entraba el encargado y amenazaba con echar a todos si no se comportaban correctamente. Y habitualmente eso era suficiente. El Lido era un cine querible, y de vez en cuando incluían alguna película de Isabel Sarli, con lo que la adhesión popular (y sobre todo juvenil) estaba asegurada. El Lido también cerró, y en su lugar se instaló un Bingo, que al tiempo también desapareció.

En el otro extremo del barrio, en Cabildo casi esquina Olleros, estaba el cine Ritz. Un cine elegante inaugurado en 1931. Daba buenas películas, había cine europeo, estaba bien. Buenas golosinas en el kiosco de al lado, que era más barato que comprarlas en el cine. Este cine tuvo dos cosas que lo distinguieron del resto: una de ellas, la trasnoche de los sábados. Empezó con la proyección de “Woodstock”, un documental musical de más de tres horas sobre el célebre mega-festival de rock de 1969. Empezaba a la medianoche, terminaba pasadas las 3 a.m. y fue un éxito absoluto; todos los sábados a la medianoche la fauna rockera llenaba la vereda esperando entrar y colmaba la sala, de la que salían alaridos a lo largo de la proyección. Woodstock en trasnoche se transformó en un clásico y se mantuvo por más de una década, después de la cual la trasnoche sabatina siguió ofreciendo películas sobre rock (“Tommy” fue otro éxito) o sobre festivales o conciertos de rock en vivo. La segunda particularidad del Ritz era que fue el primer cine de barrio que ofrecía una película infantil a la tarde y una diferente, para adultos, a la noche. Eso también fue exitoso y fue haciendo que el cine se volcara al público infantil y cambiara de nombre, pasando a llamarse cine Fantasy. Duró bastante tiempo pero también tuvo que cerrar; hoy en su lugar hay una estación de servicio.

Por Federico Lacroze, casi llegando a Álvarez Thomas, en el límite entre Belgrano y Colegiales, estaba el cine Argos, que era en realidad un cine-teatro. Un hermoso cine, con butacas de calidad, con ribetes de metal en el respaldo y un pulmann “en U” con palcos que llegaban hasta cerca de la pantalla. El Argos organizaba funciones a la mañana de películas argentinas (“El santo de la espada”, “Martín Fierro”, etc) para colegios, que iban en masa a verlas. El cine cerró, se reabrió para funcionar como teatro y luego pasó a ser el teatro Vorterix, directamente relacionado con esa radio.

Hubo otros cines en Belgrano, menos populares, menos conocidos, menos duraderos: el cine Monroe, que luego se llamó cine Ideal, en Monroe al 3300, que era el cine de los vecinos de Belgrano R. El cine ABC, inaugurado en 1920, en Pampa y la vía, que cambió su nombre por el de Pampa, un cine oscuro, de aspecto no amigable, al que iban sobre todo vecinos de la zona de la estación de tren; con el tiempo se instaló en la zona una villa de emergencia y el cine fue perdiendo su público hasta cerrar en la década del ’70.

Y hay un caso especial que debe mencionarse: el Auditorio de Belgrano. Es un cine-teatro grande, muy elegante, en la esquina de Cabildo y Virrey Loreto. Comenzó como un cine colegial, ya que era el cine del colegio Nuestra Señora de la Misericordia (¡¡¡esos nombresss!!!), colegio que ocupaba casi toda la manzana. En él el colegio realizaba sus actos escolares, y los domingos a la tarde había cine para niños. Y se llenaba. Empezó a haber películas los sábados, después a la noche, con otra temática. Ni lerdas ni perezosas, las monjas vieron el filón. Empezaron a alquilarlo, un par de empresarios se unieron y hoy es un teatro muy requerido y en plena actividad.

Saliendo apenas de Belgrano, había otros buenos cines. El Álvarez Thomas (Álvarez Thomas al 900), en el que se daban tres películas y que tenía un “día de damas” y un “día de escolares” con entradas más baratas. El cine Gran Atlántico, en las cinco esquinas (Álvarez Thomas, Elcano y Forest), donde luego de su desaparición funcionó el boliche New York City. El Regio, en Córdoba al 6000, que hoy funciona como teatro, cuyas funciones se completaban con una pizza en la célebre Angelín (creador de la pizza canchera) o en la inmortal heladería Scanapiecco (ambos aún existen). El Cumbre, en Saavedra, en Av. del Tejar (hoy av. Ricardo Balbín) y García del Río, un cine familiar que los domingos se llenaba de chicos.

“Bonus track”…

En esas épocas (fines de los ’60 hasta fines de los ’70) había películas “aptas para todo público”, “prohibidas para menores de 14 años” y “prohibidas para menores de 18 años”. Incluso hubo “prohibidas para menores de 21 años”, pero eso duró poco tiempo. Eran múltiples las estrategias para entrar a ver una película “prohibida” sin tener la edad requerida, y había salas más “permeables” que otras para acceder a verlas. Un documento de un hermano mayor, una barba incipiente, una cara que denotara una edad mayor a la biológica a veces alcanzaba para franquear el control del boletero. En ese rubro no había como el cine Devoto, en Nueva York y la vía. Carente del más mínimo control, los chicos, con uniforme de colegio y todo, mayormente rateros, se agolpaban en la puerta del cine los días de semana para ver las película de Olmedo y Porcel, de Isabel Sarli, de Lando Buzzanca, etc. Entraban todos sin distinción. Eso sí: si llegaba la policía (vigilantes sin remedio que inspeccionaban más por obligación que por convicción) el encargado interrumpía la proyección, entraba a la sala y hacía salir a los escolares por una puerta doble lateral hacia un patio adjunto. La cana no se la creía, pero una mano tapa a la otra y las dos tapan la cara. Todos hacían la vista gorda.

Es apropiado señalar que las salidas al cine, a comer pizza o helado o a algún bar eran salidas habituales, normales, nada especiales. Hoy en día, sin embargo, recordarlas parece hasta presuntuoso, ya que lamentablemente se han transformado en un lujo. No porque sean algo especial o porque no haya cines, bares o pizzerías, sino porque las personas que pueden acceder a ese tipo de entretenimiento son muchísimas menos. A eso nos ha llevado tanto tiempo de desatinos plolíticos, económicos y morales.

Pero eso es otra historia que, de alguna manera, no hace más que acrecentar la nostalgia.