«Plus ça change, plus c’est la meme chose»

Contexto histórico: las Guerras Médicas

«Descomedido e imprudente tendrías que llamarme si luchara contigo a causa de los hombres, el pobre género que brota y se seca como las hojas de los árboles»

Apolo

Las Guerras Médicas –libradas ente los persas y los griegos– fueron tres. La primera entre 495 y 490, durante el reinado de Darío; la segunda entre 480 y 479, reinado de Jerjes; y la tercera entre 479 y 449, en tiempos de Artajerjes. La Batalla de Salamina tuvo lugar durante la segunda.

Alrededor del 508 a. C. Atenas ofendió al Emperador Persa cuándo le prometió ser su aliado y faltó a su compromiso. Luego de que los embajadores realizaran el simbólico acto de entregar agua y tierra –que era una muestra de sumisión a otro poder– la ciudad desconoció la autoridad imperial.

Las hostilidades en sí comenzaron a partir de una insurrección de los jonios del Asia Menor que se levantaron contra los persas y expulsaron a sus tiranos con la ayuda de Atenas y de Eretria. Como represalia, los persas marcharon con un poderoso ejército comandado por Darío que logró conquistar la Tracia y Macedonia. La lucha inicial se desarrolló durante cinco años. Las tropas persas avanzaron y se replegaron varias veces. En una de las más crueles expediciones, los persas lograron tomar Eretria y degollaron a sus habitantes, tras lo cuál desembarcaron con un ejército de 100.000 soldados.

Por temor al avance persa, los atenienses decidieron pedir ayuda a los espartanos. Esparta se negó, esgrimiendo el argumento de que su religión les impedía iniciar una campaña militar antes del plenilunio, aunque el resentimiento entre ambos pueblos subyacía en la respuesta. El tiempo era esencial y los atenienses decidieron enfrentar solos a los persas. Las tropas comandadas por Milcíades y Temístocles los derrotaron en la célebre Batalla de Maratón en el año 490 a.C. y marcaron el fin de la primera de las Guerras Médicas.

Una interrupción de diez años

El haber vencido a los medos en Maratón sin la colaboración de Esparta, proporcionó a los atenienses una sólida confianza en su capacidad militar. Atenas y Esparta tenían diferencias culturales muy marcadas. Los espartanos eran un pueblo dedicado exclusivamente a la guerra, mientras que los atenienses tenían una base cultural y social más amplia. Desde el punto de vista político, la estructura militarista espartana se oponía a la democracia ateniense, que resultó reforzada luego de sus victorias militares.

Las polis –llamadas en de manera habitual «ciudades estado»– vivían en disputa permanente. Intereses económicos encontrados y diferencias políticas mantenían enfrentados a sus dirigentes. Aunque el enemigo común persa lograba reunirlos, al menos la mitad de los pueblos griegos respondían al Emperador Asiático.

Darío murió después del fin de la Primer Guerra Médica y fue sucedido en el trono por su hijo Jerjes, el «Rey de Reyes». Su deseo era vengarse de la humillación que Atenas profirió a su padre en Maratón. Con la intención de dar escarmiento a los griegos y de sumar más territorio a su extendido Imperio, se encargó de armar al mayor ejército de la antigüedad: algo de un millón de soldados. En 480 a.C. los persas, comandados por Jerjes, contaban con una descomunal fuerza terrestre y naval que marchaba en una expedición punitiva hacia Grecia.

La figura de Temístocles

La democracia ateniense se había fortalecido durante los años de paz. Asimismo, la figura de Temístocles, héroe de Maratón, se había engrandecido. El general era un personaje atípico. Al no ser aristócrata, tenía una fácil llegada a la gente, a la que no temía decirle la verdad. Dentro de sus virtudes se destacaban su inteligencia, sus habilidades políticas, su visión de futuro su creatividad y su pasión. Pragmático, sabía que en ciertas ocasiones la línea recta no es el mejor camino entre dos puntos.

Según el historiador Barry Strauss:

A lo largo de su vida mintió, embaucó, soltó alguna que otra bravuconada y amenazó; se apropió de ideas que pertenecían a otros; manipuló la religión; aceptó sobornos y extorsionó a cambio de protección; difundió calumnias, injurió y buscó venganza y, al final terminó sus días en el exilio acusado de traición.

Temístocles no era un santo, pero no eran santos lo que necesitaba por entonces Atenas para enfrentar a los persas. Su rival político era Arístides –un aristócrata–, conocido como el hombre «más sabio» de Grecia. Arístides era el arquetipo del ciudadano ateniense. Como soldado también había participado en la Batalla de Maratón bajo las órdenes de Milcíades. Para Herodoto no había en Atenas otro hombre de su estatura moral.

En aquellos tiempos, los períodos sin combates no eran de auténtica paz, sino más bien de preparación para la guerra. En los diez años de interrupción entre la primera y la segunda Guerra Médica en Atenas se discutió –muy acaloradamente– la mejor estrategia para defenderse del inevitable ataque persa. Temístocles defendía la estrategia de crear una flota de trirremes –una embarcación griega con tres filas de remeros– ya que consideraba que aquel que dominara el mar, dominaría el mundo. Por su parte, Arístides se inclinaba por un ejército de tierra fuerte. La discusión se prolongó durante varios años, sin que ninguna postura llegara a imponerse. Temístocles sabía que su estrategia requería de muchos recursos económicos. La construcción de una flota era un proyecto costoso.

Fue entonces cuando la diosa Fortuna se acordó de Atenas: en las minas de Lurium, situadas a pocos kilómetros, se descubrió una importante veta de plata que permitía a los atenienses obtener su riqueza extrayéndola, de manera literal, de la tierra de debajo de sus pies.

El descubrimiento generó una polémica entre los atenienses sobre el uso que se debía dar a semejante riqueza. Algunos –con Arístides a la cabeza– opinaban que debía ser distribuida entre todos los ciudadanos. Temístocles, horrorizado ante la poca proyección de la postura de Arístides, luchó para que esa plata se invirtiera en la construcción de una flota de 200 trirremes destinados a la defensa de Atenas y del Ática.

Habían pasado cinco años desde la batalla de Maratón. Mientras los persas se armaban, en Atenas se discutía cuál sería la mejor estrategia de defensa de miras a un futuro que se presentaba oscuro. Para zanjar la disputa entre los dos hombres más influyentes de la pólis, se recurrió al sistema del «ostracismo», una institución creada en teoría para evitar el surgimiento de tiranos, pero muchas veces utilizada con fines políticos.

La discusión se desarrolló por meses. Por fin, frente a la inminencia de una posible invasión persa, se decidió votar en la asamblea. Fue entonces cuando la postura de Temístocles se impuso y Arístides fue condenado al ostracismo. Herodoto cuenta –quizás para preservar su buen recuerdo– que incluso el mismo Arístides votó en su contra. Entonces, los atenienses se dispusieron a emplear las nuevas riquezas en la construcción de la flota más poderosa del Ática.

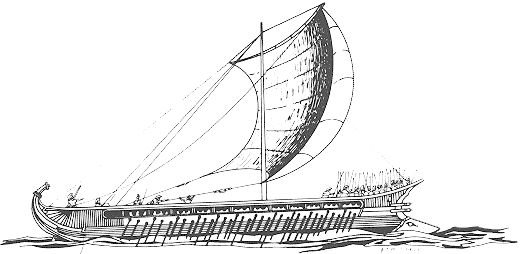

Cuando el combate se libraba en el mar, el arma por excelencia era el «trirreme». El trirreme es un barco de guerra construido de madera que podía ser impulsado tanto a vela como a remo. Constaba de tres hileras de remos –de allí su nombre– impulsados por 180 bogadores o remeros ubicados en tres niveles. Era la innovación naval más importante de la época y logró reinar en los mares por dos siglos.

El barco era estilizado, de unos cuarenta metros de eslora y entre cinco y seis de manga (que se podía considerar doce si se contaba la extensión de los remos). En la proa, a nivel de la línea de flotación, llevaba adosado un espolón que consistía en una punta de madera revestida de bronce. Su función era abrir un boquete en el casco en las naves enemigas cuando se lo lanzaba contra éstas. La táctica ideal era la de dirigir la proa hacia la popa del enemigo e impactarlo, lo que causaba daños que provocaban su hundimiento. Aunque no se consiguiera dañar el casco, rompía los remos del barco rival.

Antes de la existencia de los trirremes los combates navales consistían básicamente en el abordaje del barco enemigo. Una vez abordado, la lucha era similar a la librada en tierra. Con los trirremes sólo se realizaban abordajes en contadas ocasiones, en especial en el caso de tripulaciones de poca experiencia marinera.

Persia era una potencia terrestre pero contaba entre sus aliados a los fenicios, pueblo de vieja tradición marina. Los persas eran famosos jinetes e infantes, por lo que aportaban a la flota sus guerreros y arqueros. De allí que los asiáticos prefirieran convertir a los combates navales en terrestres.

La dotación se componía habitualmente de unos doscientos hombres: ciento sesenta remeros, diez infantes de marina y cuatro arqueros. El resto eran marinos de baja graduación, un jefe de boga, un carpintero y un sobre cargo. En el caso de los griegos, el capitán solía ser un hombre acaudalado que costeaba los gastos de la embarcación. Desde el punto de vista táctico el hombre más importante era el timonel que era el encargado de dirigir el barco hacia el enemigo. Él era el principal artífice de la victoria… o de la derrota.

El reducido espacio de la embarcación se ubicaban doscientos hombres a los que se la iba la vida si su tarea no estaba coordina a la perfección. Algo complicado de lograr para los navíos persas en los que se hablaban varias de las lenguas del imperio. La planificación y la coordinación eran factores imprescindibles. La comunicación, que era por medio de señales visuales y sonoras, requería un entrenamiento continuo.

Los bogadores –en general esclavos o personas de las clases inferiores– debían desarrollar sus tareas en condiciones infrahumanas. Remaban encerrados en bodegas poco ventiladas, estaban rodeados por sus propias excreciones y debían soportar un calor asfixiante con una mínima cantidad de agua. De allí que el entrenamiento y estado físico de los bogadores era otro de los factores determinantes del éxito de la batalla. Por eso, se los mantenía bien alimentados y descansados mientras estaban en tierra firme. Los arqueros se ubicaban en la cubierta, mientras que los infantes de marina portaban armadura, escudo, espada y jabalina. Los persas solían contar además con hoces, hachas, dagas y grandes cuchillos. El capitán cumplía un rol extraordinario. Además de los aspectos económicos ya mencionados, debía coordinar a la tripulación, tenía que ser capaz de mantener motivada a la tripulación y conocer las cuestiones tácticas de la guerra en el mar.

Las características físicas del trirreme lo convertían en un barco rápido pero frágil. Por esa característica debía evitar internarse en alta mar. Se buscaba navegar cerca de la costa para poder pernoctar en tierra firme. Los trirremes griegos eran más pesados que los persas, lo que los hacía más eficientes en caso de embestida, pero reducía su capacidad de maniobra. Esta cualidad hacía que fuera más conveniente enfrentar a los enemigos en zonas escarpadas y estrechas que reducían la maniobrabilidad de los buques enemigos.

Loa barcos antiguos, incluidos los trirremes, llevaban dos piezas de mármol incrustado en el frente que representaban los ojos de la deidad que protegía al navío. Además de los ojos contaban con otras ornamentaciones en todo el casco. Se los solía bautizar con el nombre de alguna deidad.

La Segunda Guerra Médica: el avance persa

Hacia el año 480 a.C. los persas habían logrado conformar una poderosa fuerza terrestre y naval. Para vengase de la traición griega, se disponían a conquistar toda Grecia y así sumarla al Imperio de Jerjes. En el ejército persa había soldados de todos los continentes del mundo conocido: África, Asia y Europa. Además de los iranios y los guerreros de Asia central, había egipcios, chipriotas, fenicios, lidios, cilicios y una buena cantidad de griegos de las colonias de Anatolia y de algunas islas del Egeo. Paradójicamente, había tantos griegos combatiendo a favor como en contra de Persia.

Las ciudades estado griegas –reflejo del espíritu de sus hombres independientes e individualistas– nunca se caracterizaron por mantener relaciones especialmente amistosas. Sin embargo, en la primavera de 480 a.C. los griegos –en realidad una treintena de sus ciudades, en su mayoría de la Grecia continental– dejaron de lado sus diferencias y conformaron la llamada “Liga Helénica”. A fines de agosto habían agrupado sus fuerzas al sur de Tesalia y se preparaban para frenar el avance persa en Artemisio y en el paso de Termópilas.

La batalla de Artemisio

Era pleno verano y la bahía de Artemisio estaba hirviendo de actividad. De noche y a la luz de las hogueras, los hombres griegos –unos cincuenta mil– preparaban los pertrechos, curaban a sus heridos y enviaban mensajes engañosos al enemigo. Unos doscientos cincuenta trirremes estaban amarrados en la costa.

Temístocles –por entonces de cuarenta y cinco años– observaba la escena desde la playa. La estrategia que había logrado imponer a los griegos estaba a punto de ser puesta a prueba frente a la flota contra la poderosa flota persa mucho más experimentada.

Los griegos se habían concentrado en Artemisio a dieciséis kilómetros de la posición persa situada al otro lado del estrecho. A pesar de ser superados en una proporción de dos a uno, lograron mantener a raya al enemigo. Pero los persas habían conseguido abrirse paso por Termópilas luego de matar al rey espartano.

A pesar de ello, Temístocles estaba satisfecho, Atenas contaban con doscientos trirremes, siendo la primera potencia naval griega. Durante el proceso se había convertido en el primer ciudadano de Atenas y en comandante de su flota, aún sin ser aristócrata. Platón, que como buen aristocrata, admiraba a la infantería, lo acusaría de «haber convertido a los atenienses en chusma marinera». Temístocles sabía que hacer para convertir a la democracia ateniense en la rectora de Grecia.

De los treinta y un miembros de la liga, sólo catorce ciudades aportaron barcos para la flota total de 280 naves: 271 trirremes y 9 pentecónteras. Atenas enviaría 53 navíos de refuerzo conformado una flota de 333 barcos, 180 de los cuales fueron aportados por los atenienses. Por su parte, los persas poseían una flota de 1.207 navíos cuando comenzaron la avanzada y se les reunieron 120 más a medida que progresaban. Tenían entonces 1.327 barcos.

Debemos considerar las importantes diferencias culturales que estaban presentes en estas coaliciones internacionales. Además de la logística, las comunicaciones y la coordinación debieron ser de las mayores dificultades que afrontaron sus directivos. Cuatro nobles persas –entre ellos dos hermanos de Jerjes– eran los comandantes de la armada, a la que Persia no había aportado ni un barco.

Los persas no eran navegantes, a diferencia de los griegos cuya tradición marina se refleja en una de las obras de Homero. La Odisea es un relato colmado de leyendas de mar, en el que no faltan ni el canto de las sirenas ni los más temibles monstruos. Pero la liga contaba además con uno de los pueblos con mayor historia como potencia terrestre, la mismísima Esparta. A pesar de eso, un comandante espartano, Euribíades, era el almirante de la flota helénica. Atenas aceptó dicha jefatura en aras de la coalición, pero el poder estratégico seguía en manos de Temístocles.

La Batalla de Artemisio no tuvo un claro ganador durante los combates, pero la fortuna quiso que los persas resultaran los más perjudicados. La flota persa navegó hacia el sur bordeando la costa nororiental griega, una zona escarpada colmada de acantilados. En esta orografía no lograron encontrar ningún puerto natural para albergar la flota y quedaron expuestos a un fuerte temporal que se desencadenó durante la travesía. Según Herodoto fue «una galerna monstruosa»; según los griegos fue la intervención de Poseidón y de Bóreas, el dios del viento norte. Durante los meses posteriores siguieron llegando a la costa griega algunas las riquezas con las que solían viajar los persas. Copas y cubiertos de oro y plata, cofres con joyas y otros tesoros que enriquecieron a algunos terratenientes griegos.

Las estimaciones conservadoras dicen que la flota persa se redujo en algo de 400 barcos por lo que quedaban aun 927, lo que no era nada despreciable. Por las noticias que los exploradores enviaban desde el norte, los griegos en principio creyeron que toda la armada había sido destruida. Cuando amarraron en Artemisio y contemplaron la aún poderosa flota que se encontraba enfrente del estrecho surgieron voces que instaban a la retirada.

Atemorizados frente a semejante poder, los eubeos rogaron a los Euribíades que aguardara hasta que retiraran a sus mujeres y niños. Frente a la negativa de éste recurrieron a Temístocles a quién le entregaron la cantidad de 30 talentos. El general le dio cinco a Euribíades, tres al comandante en jefe corinto, Adimanto, y se guardó los veintidós restantes. En Grecia este tipo de soborno era considerado como una “dádiva”, una clase de regalo socialmente tolerado. Incluso, la ley ateniense miraba hacia otro lado cuando un funcionario público aceptaba fondos privados.

Otro golpe de fortuna bendijo a los griegos cuando unos persas rezagados amarraron en Artemisio y sus quince barcos pasaron a formar parte de la armada griega. Además, en el mismo trámite, pudieron apresar a tres jefes persas: el tirano de Caria, el gobernador de Eolia –ciudad de Anatolia– y un comandante de Chipre. Luego de sacarles información, los enviaron prisioneros a Corinto.

Mientras tanto los persas urdieron una estrategia: enviarían unos doscientos barcos por la costa de Eubea para bordear el cabo y sorprender a los griegos en Artemisio por la costa occidental de la isla. Una vez en posición, el resto de la flota atacaría por el norte. Pero un desertor alertó a los griegos del plan persa. En principio los griegos iban a ir al encuentro de estos barcos durante la noche, pero desistieron y atacaron al grueso de la flota al mediodía. Al ver avanzar a una armada inferior en número en su dirección y en mar abierto, los persas no podían salir de su asombro. El ataque griego era una locura y sus rápidos trirremes se ocuparían de destruir la flota.

Pero todo respondía a un plan de Temístocles. La estrategia fenicia era la de enfrentar a la formación enemiga y, en lugar de chocar de frente, introducirse en el espacio dejado entre los barcos para romper sus remos. Así causarían daños que dejarían a la nave averiada a la merced de sus rápidos barcos. Pero los trirremes griegos adoptaron una formación de anillo, lo que anuló los efectos desbastadores de la táctica persa. Bajo el mando de Temístocles, comandando la flota desde el frente de batalla –en esos tiempos los generales ocupaban las primeras líneas– los persas no pudieron imponer su superioridad numérica. La posibilidad de combatir se veía también reducida por una fuerte tempestad que se desató en la zona.

A la mañana siguiente, cuando comenzó la lucha, los persas recibieron más noticias nefasta: el contingente de doscientos trirremes enviado a bordear la costa de la isla de Eubea había sido destrozado por la tempestad. Ese mismo día, los griegos –fortalecidos por la noticia y por la llegada de barcos de refuerzo de Atenas– atacaron la flota persa y consiguieron hundir varios barcos.

Al tercer día los persas tomaron la iniciativa. Los generales debían hacer algo para aplacar la segura ira de Jerjes, que estaba en persona al comandando de las tropas en Termópilas. Ambos frentes tenían noticias del otro. Cuentan los historiadores que tácticamente la batalla en el tercer día fue un empate, lo que no dejaba de producir cierta sensación de triunfo a los griegos, de menores recursos bélicos.

Las mayores pérdidas de los persas las produjeron los factores climáticos. De los 1.327 trirremes con los que habían llegado a Artemisio, salían con seiscientas cincuenta naves. Habían perdido seiscientos barcos, casi la mitad de su flota. Dice Herodoto al respecto, «No parece sino que el dios procuraba por todos los medios igualar las fuerzas de la armada persa con las de las griega, no queriendo que le fuese muy superior».

Mientras tanto, Temístocles planeaba una batalla en el ámbito diplomático. Mediante intrigas y sobornos –él solo conocía los detalles– pensaba conseguir la deserción de jonios y carios. Por el momento, se imponía un repliegue estratégico de regreso a Atenas. Aunque encontró cierta resistencia entre los comandantes, la comida fue un factor determinante. Los eubeos dejaban que sus cabras y ovejas pastorearan tranquilamente en las cercanías del campamento griego. Había llegado la hora de alimentar bien a las tropas. Tomar el ganado de otro –en otras palabras, el cuatrerismo– era una práctica habitual por entonces. De cualquier manera, siendo que planeaban retirarse, hubiera sido absurdo dejarlo en manos de los persas.

El festín de semejante asado se debe haber podido contemplar desde kilómetros. Mientras reinaba la algarabía, llegaron las noticias de la masacre de las Termópilas. Los persas se habían abierto el paso y se dirigirían directamente a Atenas. Era hora de regresar a proteger a las mujeres y niños que allí esperaban. Ninguna otra ciudad griega se interponía en la ruta de Jerjes, ya que Tebas se había unido a su bando.

Los griegos quemaron a sus muertos, realizaron los homenajes y oraciones a sus dioses y partieron de Artemisio. Temístocles dejaba a su paso mensajes en las rocas para los hombres griegos aliados a Persia, «Varones jonios, no obráis bien en hacer guerra a vuestros padres y mayores, ni en reducir a Grecia a la servidumbre…». Para el comandante, estos mensajes podían tener dos efectos: provocar la deserción de los griegos o la desconfianza de los persas. En cualquier caso, «la astuta serpiente de los griegos», salía ganando gracias a la difamadora propaganda subversiva.

Batalla de las Termópilas

Mucho se ha escrito sobre la gloriosa derrota de Leónidas en la Batalla de las Termópilas. Aún hoy, dos mil quinientos años después, hasta Hollywood sigue realizando superproducciones sobre el tema. En Termópilas, los trescientos espartanos al mando del Rey Leónidas, murieron para ser inmortales.

Esos espartanos eran la elite del pueblo guerrero por antonomasia. Ellos solos consiguieron detener por tres días el avance del poderoso ejército persa.

«Pertrechado con su casco de bronce, la coraza y las grebas, cada espartano parecía estar compuesto de metal. También de bronce era chapado el escudo, un arma defensiva de buen tamaño, de forma ovalada y bordes convexos. Una túnica de lana roja y sin mangas lo cubría desde los hombros hasta la mitad del muslo. Y sus largos cabellos trenzados parecían querer escapar bajo el casco, adornado con un penacho de crin de caballo que se balanceaba sobre él. Se dejaban crecer el cabello, signo de distinción espartana, con el fin de infundir temor»

Los soldados espartanos eran auténticas máquinas de guerra. La formación de en falange cerrada los convertía en un artefacto de combate único que avanzaba con sus lanzas atravesando enemigos. Las flechas iranias poco podían hacer contra la férrea armadura helena.

A pesar del exterminio, el éxito espartano se debió a una serie de factores entre los que el armamento era sólo una parte. La estrategia de Leónidas de elegir como terreno el paso de Termópilas fue, tal vez, el mayor de los aciertos. El paso mide menos de dieciséis kilómetros de ancho, por lo que un grupo reducido de hombres estaría en condiciones de detener el avance del ejército conquistador. Los ataques persas se encontrarían con la resistencia de la muralla hoplita. La educación militar a la que habían sido sometidos y su adiestramiento no se comparaba al realizado por ningún otro pueblo. Gracias a eso podían retroceder para tentar al enemigo y girar para lanzarse contra este y conservar perfecta formación. Una maniobra que requería la más ajustada coordinación.

Sólo después del tercer día los persas lograron rodear a los griegos y fue gracias a la acción de un traidor. El griego Epialtes, oriundo de la zona, guío –a cambio de dinero– a la elite de Jerjes a través de un paso estrecho y oculto, imposible de haber sido conocido por un extranjero. De los ocho mil hombres que formaban el ejército griego, sólo unos mil permanecieron para respaldar a Leónidas. Cuando Leónidas cayó, los griegos rechazaron cuatro veces más a los persas hasta lograr recuperar el cadáver que había sido decapitado como señal de vejación por las tropas de Jerjes. A pesar de que los persas solían ser respetuosos del cuerpo de sus enemigos, la tenacidad de Leónidas los hizo enloquecer de ira.

Al final el triunfo fue para los persas. El Rey de Reyes había logrado flanquearse el paso hacia Atenas, pero luego de perder veinte mil hombres sabía que con otro triunfo como aquel su ejército estaría acabado. Sólo en su enorme superioridad numérica residía la confianza de Jerjes. Pero, ya conociendo lo sucedido en Artemisio, podemos suponer que la invasión no se estaba desarrollando como los persas hubiesen deseado. Para alguien que a los treinta y dos años de edad gobernaba con mano de hierro el mayor imperio que hubiera existido hasta entonces, cualquier derrota era un inadmisible insulto personal. Los monarcas persas debían ser majestuosos. Gran parte de su poder se basaba en la imagen. Jerjes, había sufrido numerosas presiones antes de decidir la invasión. Su primo Mardonio, conocedor de Grecia, recomendaba el ataque. El hijo de un hermano de su padre Darío, Artabano, el repliegue y el refuerzo de los territorios imperiales.

Jerjes no pensaba dejar de vengar a su padre, pero tampoco quería enfrentarse a Artabano. Para resolver el dilema recurrió a la diplomacia de los sueños, que para los persas era la manera en que los dioses daban sus mensajes. Dijo a Artabano que había soñado que si no avanzaba contra Grecia la ruina caería sobre Persia. Frente a esto Artabano sólo osó decir que él había tenido el mismo sueño. Contra las revelaciones que los dioses realizan a los emperadores, no quedan argumentos que esgrimir, al menos si se desea salir indemne. A fines de agosto del 480 a.C., a Jerjes sólo lo separaban los 225 kilómetros que había hasta Atenas para cumplir la venganza de su padre.

Atenas

Meses antes de la invasión en Atenas se conocían las intenciones persas de destruir la ciudad como símbolo de escarmiento. Frente a este fatal destino, mucho se debatió sobre cual sería la estrategia más conveniente. Fue entonces cuándo se recurrió a la opinión del oráculo de Delfos. Los resultados fueron adversos, la pitonisa predijo que la derrota era inevitable. Frente a una nueva consulta, el hermético mensaje del oráculo fue que “solo la muralla de madera quedaría sin ser conquistada”. Esta vez, al menos dejaba trascender cierta esperanza.

La ambigüedad del mensaje hizo que se prestara a diferentes interpretaciones. Por una parte un grupo de patricios y religiosos, tomó el mensaje en forma literal. Opinaban que se debía elevar una muralla de madera alrededor de la Acrópolis y defenderla hasta el fin, aunque cayera el resto del Ática. Temístocles declaró a esta postura como completamente insensata, e hizo una interpretación más sutil del mensaje: sostenía que el oráculo se estaba expresando en forma metafórica, refiriéndose a la necesidad de basar la defensa en la flota de barcos de madera, es decir, los trirremes.

Como dijimos, los trirremes eran especiales para navegar por zonas costeras y estrechas dada su facilidad de maniobra, pero perdían esa ventaja en el combate de mar abierto dada su fragilidad. Si los atenienses debían librar una batalla naval, deberían previamente conducir a los bárbaros hacia las costas cercanas a Atenas, franja escarpada, repleta de accidentes geográficos, ideal para las características de sus propios trirremes, en especial frente a los más livianos y ágiles navíos persas, rápidos para maniobras envolventes.

La actitud de ambos grupos marca profundas diferencias filosóficas en su forma de proyectarse al futuro. Por una parte, los conservadores patricios aceptaban con cierta resignación lo irremediable de la derrota que el Oráculo parecía indicar. Frente a esto, adoptaron una visión de corto plazo, limitándose a proteger los templos de la Acrópolis, lo único que a su juicio parecía importante. Temístocles quería modificar el destino. No se conformaba con aceptar la derrota. Pretendía, además de defender la ciudad, lograr el control del Egeo. Con su visión rechazaba el determinismo del Oráculo, creía que el futuro podía ser modificado dependiendo de la estrategia que se adoptara para enfrentarlo.

Propuso a los atentienses abandonar la ciudad y dejar libre el camino a Jerjes para que tomara el Acrópolis. El pueblo ateniense se refugiaría en la Isla de Salamina, situada frente a Atenas. Se debería llevar a los persas al combate naval al escarpado estrecho de Salamina, zona en la que la flota ateniense podría hacer valer todo su potencial mientras los persas no podrían imponer su mayor capacidad de maniobra y velocidad.

Pero persistían las dudas. Fue una señal clara de Atenea, la diosa de la ciudad, la que convenció al pueblo ateniense a abandonar la ciudad. Entre las numerosas ofrendas que se le realizaban los dioses había una que tenía particular significación. En el templo de Atenea situado en la Acrópolis se decía que habitaba el espíritu de la serpiente pitón, derrotada por Apolo. Sólo conocida por los sacerdotes, la serpiente era la que inspiraba a las pitonisas su capacidad premonitoria. Todos los días se la alimentaba con agua de miel, libación que consumía, por así decirlo, religiosamente. Pero desde hacía varios días que el recipiente permanecía sin tocar. La pitonisa entendió que ésta era una señal que indicaba que hasta la mismísima Atenea había abandonado el templo, por lo que era hora de que el pueblo también lo hiciera. Una parte de ellos se albergó en las montañas, mientras las familias de los combatientes fueron refugiadas en la Isla de Salamina. Sin embargo, algunos atenienses decidieron resistir en la Acrópolis y construyeron una barricada de madera a su alrededor utilizando las puertas de sus propias casas.

No se sabe con certeza la influencia que pudo ejercer el pícaro Temístocles en esta señal divina pero, sin dudas, se alineaba perfectamente con su estrategia: convertir a los atenienses en un pueblo marino, para derrotar a los persas en el mar. El manejo del tiempo era esencial. El traslado de personas y víveres a Salamina significó un esfuerzo logístico y político de importancia, para lo que Temístocles necesitó aliados. Cimón, hijo de Miltíades –un antiguo enemigo– era uno de ellos. Cimón era aristócrata y miembro de la caballería. A pesar de su tradición de caballero, también él ofreció las bridas de su caballo a la diosa y se dirigió al mar. Hasta derrotar al invasor persa, todos los atenienses serían marinos.

La evacuación estuvo colmada de anécdotas propias de un pueblo individualista como el griego. Idas y venidas. Repliegues y sobornos. Como describe Strauss, «una operación espontánea y chapucera». El 5 de septiembre los primeros persas entraron al Ática. Cuando días después Jerjes entró a Atenas sólo encontró la débil resistencia del pequeño grupo de atenienses que habían formado barricadas de madera en lo alto del cerro. Los protectores del templo fueron derrotados, pero no sin antes provocar más bajas que las esperadas en el bando contrario.

Cuando los persas lograron escalar el monte de la Acrópolis por un escondido paso –gracias al dato provisto por un traidor–, muchos de los defensores se arrojaron por las escarpadas laderas, otros murieron bajo el fuego de las flechas bárbaras y los últimos fueron degollados dentro del mismo templo de la diosa Atenea. Los persas destruyeron el símbolo más preciado de la religión ateniense. Sin darse cuenta la ofensa había dado otro cariz a la guerra: ya no era simplemente una acción de legítima defensa contra el bárbaro invasor, se había transformado en una guerra religiosa.

Los persas saboreaban su victoria. Se dice que Jerjes permitió a los pocos sobrevivientes ofrecer el sacrificio del caso a Atenea. Sin duda, no quería ofenderla demasiado.

Días previos a la batalla

Durante los días previos la flota de los aliados griegos se refugió en los accidentes de la Bahía de Eleusis, principalmente en el Golfo de San Jorge, en el Estrecho de Salamina. Las flotas de egipcios, fenicios y jonios emplearon el puerto de El Pireo, al sur de Atenas, como centro de comando. Parte de la flota se empleó para bloquearles las salidas a los barcos griegos, cosa que estos últimos ignoraban o no querían reconocer.

En uno y otro bando se discutía cual sería la mejor estrategia a seguir. Los persas se inclinaban por el combate naval, para imponer su aún enorme superioridad numérica. Jerjes citó a un consejo de guerra, aunque parecía estar decidido a atacar a los griegos encerrados en la bahía. Sólo una mujer, Artemisa, previno a Jerjes del peligro que significaba entablar combate en una geografía tan trabada. Proponía dejar que los barcos griegos huyeran hacia el Peloponeso, para entablar el combate en el mar abierto, donde sus barcos tenían la ventaja.

Pero Jerjes –que estaba envalentonado con sus victorias y confiado en el poder de sus 650 trirremes que duplicaban en número del enemigo– se inclinaba por no dejarlos escapar. Quería aprovechar la ventaja psicológica que representaba el triunfo de Termópilas y la conquista de Atenas. De cualquier manera, convocó entonces a una votación entre sus generales. ¿Lograría Artemisa disuadir al Rey de Reyes? ¿Qué actitud debería tomar el resto de los consejeros persas? ¿Mejor esperar a que los barcos salieran a alta mar, o atacarlos en la bahía antes de que escapen? ¿Cuál es la estrategia que le recomendaría a Jerjes?

Mientras tanto, los griegos, fieles a su naturaleza, también discutían. Por su parte, el ateniense Temístocles insistía en la necesidad de obligar a los persas a ingresar al golfo, para entablar el combate donde podían aprovechar la ventaja que les daban los estrechos arrecifes. Otros, en especial Euribíades, querían huir al sur. El espartano, respondiendo a su tradición de infante, quería concentrar la defensa en el istmo de Coritno. Lugar mucho más razonable desde el punto de vista de corintos y peloponesios. Si la alianza se rompía, el pueblo ateniense, refugiado en Salamina, quedaría casi a merced de los persas. Salamina había sido presentado a los aliados como un lugar de reunión y encuentro, no como el escenario de una batalla naval.

Veintidós ciudades griegas estaban reunidas en Salamina, aunque algunas sólo habían aportado pocas naves. Por ejemplo Lemmos –que había desertado de Artemisio– sólo envió un trirreme. Otras como Córcega, que poseía una fuerte armada, luego de prometer combatir con la liga Helénica con 60 trirremes – la segunda en número luego de la ateniense –, había desistido al llegar al sur del Peloponeso para no enfurecer a Jerjes. Con la excusa del viento, sus naves permanecieron en Tainarón. Siracusa ofreció un número alto de tropas y barcos, pero a cambio del mando supremo del ejército, algo inadmisible para ciudades como Atenas y Esparta.

Los mayores contingentes en Salamina eran los de Egina con treinta naves, Corinto, con cincuenta y Atenas, con ciento ochenta. En total los griegos disponían de 368 barcos. Egina y Atenas también eran viejos rivales, en el año 490 a.C., poco antes de la batalla de Maratón, habían librado una guerra encarnizada. Egina tenía una vieja tradición marina y, aunque aportaba una flota de menor número de barcos, sabía que la experiencia de sus marinos podría ser un factor desequilibrante.

Al principio los atenienses –gracias a un aporte de fuerzas sensiblemente superior– hicieron valer la estrategia de Temístocles. Pero las dudas y deliberaciones persistían. Las cavilaciones no cesaban, aun con los persas controlando Atenas y el Pireo. Sólo los mantenía en posición el saber que no podrían enfrentar a la flota persa sin la ayuda ateniense, pero la posibilidad de regresar al hogar resultaba tentadora.

Ver el humo que provenía de la ciudad destruida, generaba más intranquilidad e impaciencia en las tropas griegas. Frente a un nuevo intento de desmembramiento y huída, Temístocles debía realizar alguna acción para forzar el combate. Tenía que encontrar la manera de que los persas atacaran en la bahía, antes de que las ciudades rebeldes comenzaran a dispersarse.

Mientras tanto Arístides, el «griego más sabio» –que como todos aquellos condenados al ostracismo, había sido amnistiado al comienzo de las hostilidades con los persas–, pudo ver las formaciones de naves persas bloqueando las salidas del golfo. Sería imposible para cualquier barco intentar escapar. Pero, ¿debía informárselo a Temístocles y así favorecer al enemigo que lo había condenado al ostracismo?

El 24 de septiembre encontró a Temístocles y a Jerjes debatiéndose, pero sus ánimos eran diferentes. Por una parte el griego pensando la manera de imponer su estrategia, única según su criterio que libraría a Grecia del yugo medo. Por otra, Jerjes, de mucho mejor ánimo, sopesaría las opiniones de sus consejeros, tal vez con la decisión ya tomada. Sólo el sentir de una mujer lo hacía dudar. El tiempo apremiaba. Se acercaba la hora de la acción.

Horas finales antes de la batalla

«¡Oh desdichado destino! ¡Cómo engañaste las esperanzas de los persas!»

Esquilo, Los Persas

El tiempo pasaba y Temístocles veía como la Liga Helénica se desintegraba. Los griegos seguían unidos contra el invasor asiático, pero los intereses particulares de las ciudades-estado griegas serían los que finalmente prevalecerían. Ese sería el casi seguro fin de Atenas. Su población concentrada en la Isla de Salamina, no podría resistir indefinidamente un sitio persa. La moral de la población, luego de la caída de las Termópilas y de la toma de Atenas, estaba seriamente dañada. Las columnas de humo que se levantaban desde la Acrópolis contribuían a instaurar un clima de miedo y derrotismo. Temístocles sabía que para prevalecer debía forzar la batalla. Tendría que tender una trampa lo suficientemente eficaz como para conseguir que los persas ingresaran al estrecho cuanto antes. El general debía emplear todo su ingenio. Por fortuna para Atenas, su picardía no estaba limitada por ninguna clase de escrúpulo.

Al anochecer del 24 de septiembre una barcaza de remos conducía a Sicinno –el esclavo de origen persa de confianza de Temístocles– hacia El Pireo. Su misión era entrevistarse con los jefes bárbaros para entregarles la información que más deseaban. La clave de la desinformación está en decirle a la gente exactamente aquello que más desean escuchar. Según Herodoto el mensaje fue el siguiente:

Aquí vengo a hurto de los demás griegos, enviado por el general de los atenienses, quien, apasionado por los intereses del rey y deseoso de que sea superior vuestro partido al de los griegos, me manda a deciros que ellos han determinado huir de puro miedo. Ahora se os presenta la oportunidad de la acción más gallarda del mundo si no les dais lugar ni permitís que os escapen huyendo. Discordes entre sí mismos, no acertarán a resistiros, antes les veréis trabados entre sí los unos contra los otros, peleando los de vuestro partido contra los que no lo son.

De esta manera, Jerjes, que ya había dispuesto su trono en el Cabo de Filaturi, frente al estrecho para observar mejor la batalla, recibió las mejores noticias que podía esperar. El general de los atenienses cambiaría de bando. Los griegos huían por temor. Era imperioso actuar cuanto antes si quería evitar la fuga de los despreciables traidores.

Jerjes, exultante y sin dudarlo ni un instante, aceptó el mensaje de buen grado. Ordenó a sus generales a preparar el ataque cuanto antes. El golpe debería ser lanzado en plena noche para rodear a los griegos antes de que estos siquiera comprendieran lo que sucedía. Sicinno había sido el catalizador de la situación. Tan confiados estaban los persas, que lo dejaron regresar a Salamina para que transmitiera a Temístocles su decisión. Tal vez Sicinno no fuera un gran actor, pero no necesitaba serlo. Es probable que sabiendo que los persas podrían torturarlo Temístocles le había dicho que realmente iba a desertar. Un esclavo no duda de su amo y la confianza legítima es siempre más convincente.

Aunque los persas no eran ingenuos y sabían de engaños –en su corte las intrigas y traiciones estaban al orden del día–, parecería que en esta ocasión el triunfalismo se impuso sobre el escepticismo. Además, la oferta de Sicinno pudo parecerles razonable ya que el soborno y la deserción eran prácticas habituales entre tribus, en especial en tiempos de guerra. Tampoco sería la única fuente de información de inteligencia de la que disponían. Es probable que conocieran sobre los desacuerdos entre los griegos y la escasez de alimentos que ya se hacía sentir.

Mientras tanto en Salamina, Temístocles agotaba los exhortos para impedir que los griegos comenzaran su retirada. Él sabía que los buques persas bloqueaban las entradas al estrecho y que cualquier barco que intentara escapar a mar abierto sería fácil presa de la flota persa. La urgencia de la situación hacía que su palabra fuera descreída por los restantes miembros de la liga. En ese momento hizo su llegada Arístides. Había logrado eludir el control persa –el conocimiento del escenario no era una ventaja menor– y llegado hasta el campamento griego. Inmediatamente pidió de reunirse con Temístocles. Le informó la posición de la flota persa que él mismo había comprobado. Temístocles y Arístides, auténticos patriotas, se aliaron por la defensa de los intereses de Atenas. Apolonio, un escritor griego que vivió en durante los tiempos del Imperio Romano, relata que:

«Arístides y Temístocles eran los perores enemigos políticos que jamás se hayan enfrentado. No obstante, cuando los persas atacaron, ambos salieron de la ciudad y se presentaron en el mismo lugar. Bajaron su mano derecha, entrelazaron sus dedos y dijeron: ‘Aquí damos por concluidas nuestras diferencias hasta que terminemos la guerra contra los persas’… Esta concordia entre ambos generales fue en gran medida responsable de la victoria contra los bárbaros»

Temístocles le describió a Arístides sobre el engaño a Jerjes y le pidió que fuera personalmente a advertir al resto de los generales aliados sobre los planes de la flota persa, ya que sólo a él le creerían. Aún entonces los generales dudaron, pero el arribo de otros informantes de la zona confirmó las noticias sobre el bloqueo. El destino estaba fijado, Apolo había hablado.

Desarrollo de la batalla

En la noche del 24 de septiembre nadie en el bando persa durmió. La actividad debe haber sido frenética para conseguir que toda la flota estuviera lista para atacar al amanecer. En la madrugada del 25 de septiembre, mientras la flota meda ingresaba al estrecho y se ubicaba en posición de ataque sobre la costa occidental, un terremoto sacudió la zona. Una nueva señal de los dioses advertía sobre el inminente desastre. Arístides fue enviado a la vecina isla de Egina a traer las estatuas de Eaco y sus hijos. Era el hombre de mayor estatura moral y, por ende, el más indicado para emprender una misión religiosa de importancia.

Poco antes del amanecer los griegos –que habían pasado gran parte de la noche descansando y alimentándose en tierra firme– se aprestaron para la batalla. Ocuparon sus posiciones en los trirremes y se apostaron frente a la playa de Salamina en cerrada formación frente al enemigo persa.

Las naves griegas –luego de simular un repliegue– comenzaron el ataque por el flanco derecho, el puesto de honor cedido a los espartanos. La idea era tan simple como difícil: dirigir los trirremes contra los barcos enemigos.

Esquilo describe la batalla en Los Persas en un canto dolorido:

«En seguida acompasadamente al golpe del remo golpearon el tormentoso mar e inmediatamente todos nos aparecieron. El ala derecha, en primer lugar, era conducida en orden. Luego avanzaba todo el ejército, y era posible escuchar un gran griterío ‘Hijos de los helenos id a la patria, liberad a las mujeres y a sus hijos, los templos de los dioses paternos y las tumbas de los antepasados. Es ahora una lucha por encima de todo’. En efecto, de parte de nosotros se oponía un clamor en lengua persa y no había tiempo que perder. Rápidamente una nave golpeó en otra nave el espolón de bronce. Una embarcación helénica fue la primera en el asalto y despedaza totalmente el bajel de una embarcación fenicia. Una contra otra endereza la proa. Primariamente el caudal de la marina se opuso, mas cuando la multitud de naves se reunió en un estrecho y no era posible prestar ayuda mutua ellos, entre sí clavan los espolones de bronce y rompen sus remos y las naves helénicas los envolvían en círculo astutamente, arruinan los cascos de las naves al punto de que no era posible ver el mar lleno de despojos y de muertos, y las playas y los arrecifes estaban llenos de cadáveres. Toda la armada de la fuerza bárbara se movía en la fuga desordenada en tanto que los griegos con golpes de remos o de bancos rotos herían y golpeaban como atunes u otros peces apresados en una red. Todo resonaba a la vez con lamentaciones por el mar mientras los ojos de la oscura noche se cerraban. Una multitud de males nos invadían y si tuviera diez días no podría narrártelos, no me alcanzarían. Sabe bien esto: Jamás en un solo día [murió] una cantidad tan grande de hombres.»

En el Estrecho de Salamina el mar amaneció rojo. Aquellos pocos persas que lograron nadar –en general los persas, a diferencia de los griegos, no sabían nadar– y llegar hasta la isla de Psitalea, fueron muertos por Arístides al mando de un regimiento de hoplitas. Los persas se dieron a la fuga. Solo el eclipse de sol del 2 de octubre detuvo la persecución aquea. Grecia había logrado su victoria más memorable. Aunque hubo una tercera Guerra Médica, a partir de entonces Atenas dominaría el Egeo y se convertiría en la principal potencia mediterránea por varios siglos.

La estrategia de Temístocles había demostrado su valor, y la «muralla de madera», constituida por los trirremes, había contribuido a cumplir la profecía de Apolo.

Bibliografía

- Colli, Giorgio; El Nacimiento de la Filosofía; Tusquets ediciones, Barcelona, España, 1994.

- Esquilo, Los Persas; Editorial Albatros, Buenos Aires, 1982. Análisis María Celina Griffero.

- Heráclito, Sobre la Naturaleza, Editorial Hyspamérica, Buenos Aires, 1983. Traducción y comentarios Luis Farre.

- Herodoto, Historia; Libro VIII, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, España, 1989. Traducción y notas Carlos Schrader.

- Kitto, H.D. F.; The Greeks; Penguin Books, Ltd., Harmondsworth, Inglaterra, 1951. Edición consultada: Los Griegos, traducción de Delfín Leocadio Garasa, Editorial Eudeba, decimo octava edición, primera reimpresión, julio de 2001.

- Strauss, Barry; La Batalla de Salamina, Editorial Edhasa, Barcelona, 2006.

- Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, Editorial Gredos, Madrid, España, 1990. Traducción y notas de Juan José Torres Esbarranch.

La batalla de Salamina, óleo sobre tela pintado en 1868 por Wilhelm von Kaulbach

La batalla de Salamina, óleo sobre tela pintado en 1868 por Wilhelm von Kaulbach

Thanks for finally writing about > Unaa vuelta a loss clásicos: La Batalla

de Salamina – Hisatoria Hoyy 682