El 12 de junio de 1904 juraba el Dr. Manuel Quintana como presidente de la nación argentina; era la culminación de una vida dedicada a la política. Desde 1874, Quintana se había postulado para la más alta magistratura, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano. Alternó sus ambiciones con el ejercicio de su profesión de abogado. Puso sus conocimientos al servicio de los intereses británicos que entraron en colisión con la política nacional durante el célebre incidente entre el gobierno de Santa Fe -a cargo de Servando Bayo- y la sucursal del Banco de Londres en Rosario, por no haber acatado la ley que ordenaba la conversión a oro de todas las emisiones de papel moneda realizadas por el gobierno provincial.

Quintana, que entonces era senador y a su vez asesor legal del Banco Británico, no dudó en renunciar a su banca senatorial argumentando razones de salud, que no existieron, para viajar a Londres y proponer al gobierno de su Majestad, bombardear Rosario si el gobierno santafesino no dejaba sin efecto la intervención de esta sucursal, siguiendo las costumbres de la época de arreglar asuntos diplomáticos cañonera mediante. La enérgica posición de don Bernardo de Irigoyen -canciller del presidente Avellaneda- pudo poner fin al enfrentamiento.

Quintana se quedó dos años en Europa donde cultivó una de sus pasiones: la elegancia. Conoció a los sastres más renombrados de Londres y París que tomaron debida nota de sus medidas para satisfacer sus inquietudes de dandy. Cultivó además su parecido elocuente con Eduardo VII de Inglaterra, adoptando un aire digno de soberbia elegancia.

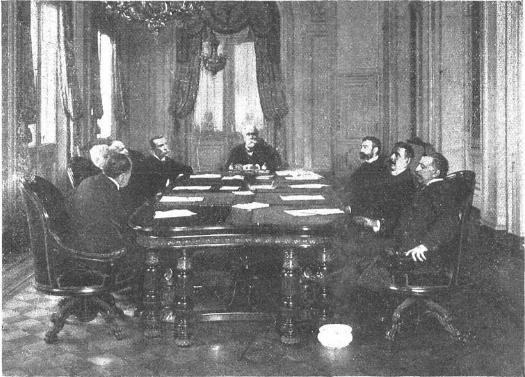

Su elección por una junta de notables como presidente junto a José Figueroa Alcorta como vicepresidente fue la culminación de sus aspiraciones políticas, pero a su vez el comienzo la declinación de su salud. Sus casi setenta años pesaban sobre su cuerpo, más cuando le tocó sobrellevar la obstinada oposición del radicalismo.

Durante la Revolución 1905, actuó con resolución a pesar de los momentos dramáticos que se vivieron al caer Figueroa Alcorta cautivo de los sediciosos. Como correspondía a un hombre de su elegancia, cuando esa madrugada lo despertaron para comunicarle el comienzo de la revolución solo dijo: “Me voy a poner los pantalones”… se los puso. Este episodio marcó un antes y un después en su gestión, y, como vimos, en su salud. Por recomendación del Dr. Luis Güemes redujo sus horas de trabajo, más aún cuando el 11 de agosto de ese mismo año Quintana sufrió un atentado de un anarquista catalán. Este disparó contra el carruaje que conducía al presidente a la Casa Rosada. El revolver falló, pero el episodio dejó una profunda impresión en el presidente[1] que presenció la dramática circunstancia, sin perder la compostura. Desde entonces, la afección cardíaca, que hasta el momento no le había causado graves trastornos, se expresó en toda su extensión. A principios de 1906, Figueroa Alcorta debió asumir la presidencia. Quintana se retiró al pueblo de Belgrano, pero no se recuperó. Sabía que se acercaba el final.

El doctor Lloveras diagnosticó una congestión pulmonar que se diseminó por el torrente circulatorio (septicemia) y agravó la insuficiencia renal y el colapso circulatorio. Desde fines del mes de febrero, el doctor Quintana arregló sus cuentas con Dios y se confesó con Monseñor Terrero: “Quiero hacerlo ahora que me siento en la plenitud de mis facultades (…) No desearía que en los últimos momentos de mi vida esta actitud fuera atribuida a una debilidad o un extravío”. Quintana fue un miembro importante de la masonería.

El Dr. Quintana murió el 12 de marzo de 1906 a la una y treinta de la mañana.

El monumento mortuorio que se erigió en la Recoleta, lo muestra acostado, gisant, como los viejos monarcas europeos. La obra de Fagel lo muestra con la elegancia lo que caracterizó en vida, su brazo caído, vencido en su último destino.

[1] Algo parecido le pasó a su sucesor Figueroa Alcorta, que sufrió dos atentados perpetrados por ácratas que fallaron. Durante uno de ellos, el anarquista martilló tres veces su revolver, sin suerte, ante el rostro casi impertérrito del presidente.

Extracto del libro La Patria Enferma de Omar López Mato.

En Rosario somos tan pelotudos que le pusimos su nombre a una calle.