Pocos estadounidenses podían suponer la tragedia que se iba a cernir sobre su país el 7 de diciembre de 1941. Decir que aquella mañana comenzó como cualquier otra para las tropas afincadas en la base de Pearl Harbour podría parecer algo manido, pero no por ello es menos real. Al fin y al cabo, muchos de los marineros recogidos en los navíos se desperezaban y escuchaban la música de baile emitida por la radio de Honolulú cuando, de improviso, dos oleadas de bombarderos y cazas japoneses se lanzaron sobre ellos. Minutos antes, a las 7:48 de la mañana, el teniente coronel Mitsuo Fuchida había abierto la caja de Pandora con una orden que ha pasado a la historia: “¡Tora, tora, tora!” (“Tigre, tigre, tigre”, lo que significaba que habían cazado al enemigo por sorpresa).

El resultado de este cóctel fue la muerte de más de dos millares de estadounidenses (2.330, según recoge el historiador Jesús Hernández -el Antony Beevor español- en “Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial”) y la pérdida de 18 navíos. Fue una tragedia. Una luna después, el presidente Franklin D. Roosevelt explicó con tristeza lo sucedido a los norteamericanos con un discurso tan emotivo como amenazador: “Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que será recordada como el Día de la Infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados sin previo aviso por fuerzas aéreas y navales del Imperio japonés“. El golpe fue directo al corazón de los ciudadanos, aunque les afectó de una forma que los nipones no podrían haber imaginado. En lugar de sumirse en la inacción por el terror, miles se alistaron en el ejército ávidos de venganza. Para ellos, acababa de comenzar la contienda.

Entre todos aquellos norteamericanos dolidos en lo más profundo de su orgullo nacional hubo uno que se propuso dar su merecido a los nipones: el teniente teniente coronel James Doolittle. Aviador de profesión, recibió el encargo de arrojar de explosivos sobre Japón mediante 16 bombarderos B-25. Una misión suicida que tenía un único objetivo: demostrar que el Imperio del Sol naciente podía sucumbir a los ataques de los Estados Unidos y que sus ciudades no eran inexpugnables. El militar tenía claro que muchos de sus hombres caerían ante el fuego antiaéreo o se quedarían sin combustible antes de regresar. También que, en la práctica, conseguir su objetivo no cambiaría en nada el devenir de la contienda. No obstante, decidió ponerse él mismo a los mandos de uno de los aparatos y lanzarse sobre el enemigo para lograr dar aliento a los horrorizados ciudadanos de las barras y las estrellas.

La gesta convirtió a sus participantes en los “Doolittle raiders“; unos hombres recordados como héroes en los Estados Unidos, pero cuyo legado es desconocido en Europa. Y qué mejor momento para rememorar su valentía que este abril, mes en el que el último de ellos -el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, Richard E. Cole– ha dejado este mundo a los 103 años de edad en un hospital de Texas. Su historia es todavía más especial si cabe ya que, tras presentarse voluntario para una “misión peligrosa” (el gobierno no les dijo nada más), sentó sus reales en el mismo aeroplano de Doolittle y fue uno de los pocos que supo como había actuado aquella jornada de abril de 1942. “Demostramos que los japoneses no estaban a salvo”, afirmó el veterano en una entrevista posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Infamia y miedo

El Día de la Infamia, como pasaría a la historia el ataque a Pearl Harbour, precipitó unos acontecimientos que llevaban pergeñándose mucho tiempo. Antes de que Estados Unidos entrara por la puerta grande en la Segunda Guerra Mundial, sus buques ya habían atravesado decenas de veces el Atlántico cargados de provisiones, armas y munición para Gran Bretaña. Otro tanto había sucedido con la Alemania de Adolf Hitler, cuyos submarinos habían mandado al fondo del mar a otros tantos mercantes norteamericanos a pesar de que, en teoría, navegaban bajo el pabellón de una nación contra la que no habían iniciado hostilidades. De hecho, el Führer era consciente, como hizo saber en una directiva del 6 de febrero de 1941, de que la única forma de dañar la economía británica era mediante sus U-Boote.

Tras Pearl Harbour, y después de meses escondiendo los ataques de los sumergibles alemanes a la opinión pública para evitar una escalada de violencia, no hubo dudas sobre si se debía entrar o no en la contienda. El 8 de diciembre se convocó una sesión de las dos Cámaras del Congreso a las 12:30. En la misma, Roosevelt pronunció el discurso en el que hizo referencia al Día de la Infamia y amenazó a Japón en los siguientes términos: “No importa cuánto nos lleve superar esta premeditada invasión, el pueblo americano, con la conciencia alta, ganará alcanzando la victoria absoluta”. Unos cuarenta minutos después se aprobó la declaración de guerra con un solo voto en contra y 388 a favor. Para conocer como estaban de soliviantados los ánimos basta saber que la senadora que se mostró en contra de combatir tuvo que esconderse en una cabina telefónica al salir del hemiciclo para no ser linchada por una multitud.

Cuatro jornadas después, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos para poder ordenar a sus submarinos que atacasen, bien a gusto y sin remordimientos, a los convoyes de suministros que partían en dirección a Gran Bretaña. Todo ello, mientras en el país que dirigía Roosevelt se vivía una auténtica psicosis. Hernández explica en su obra varios ejemplos de cómo el odio se extendió contra los nipones. El más claro fue la persecución contra los 130.000 estadounidenses con antepasados japoneses que vivían en la región. “No eran atendidos en los comercios ni podían canjear sus cheques en los bancos”, explica. Cuando el Departamento de Conservación de Tennesse solicitó seis millones de licencias para “cazar invasores japoneses“, la respuesta del gobierno fue clara: “Abierta la veda de los japos, no se necesita licencia“.

Pero el odio no fue lo único que se generalizó. En pocas semanas, el pavor al Imperio japonés se extendió a lo largo y ancho de la costa norteamericana. El mismo presidente barajó la posibilidad de pintar la Casa Blanca de negro para hacer que fuese más difícil de bombardear durante un posible ataque enemigo. Al final, prefirió mantener su color original para evitar que el ánimo de los ciudadanos cayese aún más. En California sucedió otro tanto, según Hernández: “Al desconocer por completo el potencial nipón, creían que los japoneses tenían capacidad para lanzar un gran desembarco, por lo que muchos pensaban que su invasión era inminente”. Esta tensión favoreció que ocho millares de jóvenes se alistaran a las fuerzas armadas y que se generalizasen los tristemente famosos campos de concentración de asiáticos en el país. Y mientras, las ciudades del Imperio del Sol naciente parecían imposibles de atacar.

Redención

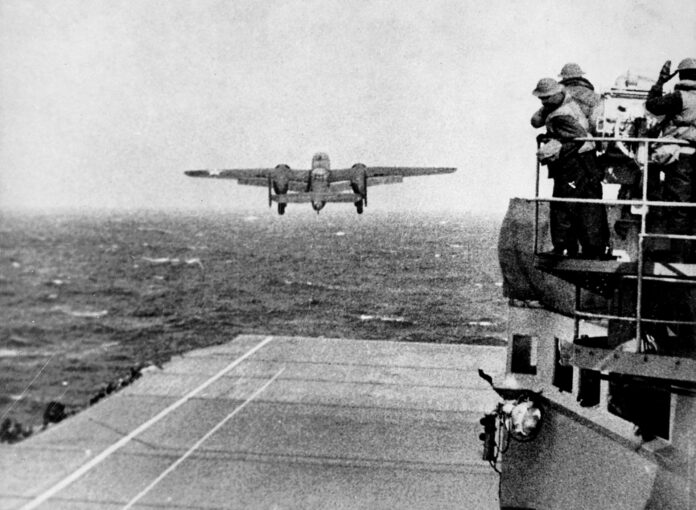

Según explica Jim Roberts (presidente del American Veterans Center) en “Adiós al último de los “Doolittle raiders””, Roosevelt se obsesionó; quería demostrar a toda costa que Japón no era el muro impenetrable que parecía. La solución vino de la mano del capitán de la Armada Francis S. Low: bombardear la mismísima Tokio. El problema era que las Fuerzas Aéreas no disponían de un aeródromo que se encontrara lo suficientemente cerca de la ciudad. Sin él, los aparatos no podrían llegar hasta su destino y retirarse de nuevo a territorio seguro. ¿Qué podrían hacer? Al final, se estableció que despegarían desde un portaaviones con órdenes de acercarse lo más posible hasta la costa nipona. Algo sencillo de decir, pero difícil de llevar a cabo, pues nunca se había acometido una proeza de tales dimensiones.

La misión, según desvela Javier Yuste en su dossier “Parte de acción sobre la incursión Doolittle desde el USS Hornet” podía considerarse “casi suicida” o, cuanto menos, “descabellada”. A pesar de ello, el alto mando organizó una fuerza de dieciséis bombarderos medios B-25 que, tras dividirse en pequeños grupos, atacarían varias urbes japonesas. Para qué elegir una si se podía dar un golpe moral sobre Tokio, Nagoya, Kohe, Yokosuka y Yokohama de forma simultánea. Una vez cumplida su tarea volarían -esquivando las baterías antiaéreas- hasta un aeródromo de China, donde estarían seguros. El primer paso, eso sí, fue reclutar a hombres dispuestos a subirse a estos aparatos. “El Ejército publicó avisos pidiendo voluntarios para una “misión peligrosa“”, explica Roberts. No podían decirles mucho más, aunque los elegidos no tardaron en descubrir a lo que se enfrentaban.