En un parque público, en Roma, Genesis bendice con su música a más de un millón de personas que participan con devoción de un espectáculo de música y emociones que trasciende la edad del público asistente. Todas las canciones que se conocen de memoria vuelven a escucharse y suenan nuevas, diferentes. Banks, Collins, Rutherford, Stuermer y Thompson son los mismos de siempre para todos los presentes, y eso es lo único que importa. La banda recibe a sus devotos con la intro de “Duke” y luego avisa, con “Turn it on again”, que todo estará encendido por algo más de dos horas. Con sus picos máximos de estremecimiento en “Cinema show” y “Firth of Fifth” (temas que otorgan el salvoconducto para morir tranquilo luego de escucharlos en vivo) hasta el cierre con la voz apagándose al final de “Carpet crawlers”, en una travesía de ritmos y estructuras variadas, desde simples y melodiosas hasta complejas y francamente admirables, con Tony Banks al comando de la música celestial y Phil Collins al comando del público, que entra en su bolsillo completamente hipnotizado. El imponente concierto deja absorto a un público (hoy en Roma, hace unas semanas en Gdansk, dentro de unos cuantos días en Montreal…) que obtiene exactamente lo que fue a buscar: emoción y una marca invisible que los ubique dentro de los privilegiados que pueden decirse a sí mismos “yo los vi en vivo”, y vivir en paz sin que nada más importe. Como hace años, cuando revolucionaron la puesta en escena de las grandes bandas con los “vari-lites” y con Peter Gabriel disfrazado y actuando temas que parecían novelas surrealistas, hoy también paralizan el tiempo y el entorno para que nadie más que ellos, prepotentes y hechiceros, se adueñen de todas las sensaciones.

Esas que también Gabriel como solista produce en cualquier ser vivo, con su voz de matices interminables, siempre diferente y siempre genial; con sus escenarios circulares de movimiento vertical, con Tony Levin (ese Nosferatu calvo y flaco que saca terremotos estremecedores de magistral sonido de su bajo o de su stick) a su lado y al frente de un grupo de músicos-actores que entregan arte desde sus vísceras.

En otro lugar y en otro momento, Dave Matthews sale al escenario en medio de los acordes del piano de Butch Taylor, que preparan una ceremonia única. Es una noche despejada en el Central Park de New York… El bajo de Stefan Lessard, la batería de Carter Beauford, el violín mágico Boyd Tinsley y el saxo de LeRoi Moore van acoplándose de a lo que será un vendaval incontenible de emociones y escalofríos a lo largo de casi tres horas. Dave mira de reojo a cientos de miles de personas ansiosas, hace un rictus con sus labios y, luego de los cuatro suaves chasquidos de los palillos de Carter, la banda inicia la primera descarga brutal, impiadosa y extásica de una música contundente, original y sublime que dejará a una multitud estremecida y sin posibilidad alguna de olvidar lo que presenciarán a lo largo de más de dos horas y media. “Don’t drink the water” es el primer tema, dramático y oscuro. No es rock. O sí. Quién sabe de qué se trata esta música inclasificable e inolvidable.

Ni los policías que montan guardia entre la gente pueden evitar el contagio, y mueven sus zapatos lustrosos en forma automática mientras clavan su vista mucho más en el escenario que en los fans. Es una verdadera ceremonia de placer, un banquete musical que parece llegar a su final con una versión incomparable y desgarradora de “All along the watchtower”. Tres bises contundentes dejarán los últimos estiletazos en un público que saldrá marcado para siempre luego de semejante festín.

Cerca o lejos en tiempo y espacio (no tiene importancia alguna), Iron Maiden emprende la más ambiciosa gira de su gloriosa carrera: 23 conciertos en 6 semanas, casi todos en lugares “no rentables” de acuerdo a las estimaciones de agentes, productores y representantes: comenzando en Mumbai, India, y terminando en Toronto, Canadá. 80.000 kilómetros recorridos en su propio avión, un Boeing 757 bautizado Ed Force One, piloteado durante toda la gira por su cantante, el gran Bruce Dickinson. Desde el principio hasta el fin, no importa de qué continente o ciudad se tratara, cada concierto es la gloria. La imagen de un muchacho que, al final del concierto en Bogotá, aprieta el palillo de Nicko MacBrain como el objeto más valioso que haya tenido entre sus manos, es una de las miles de postales de felicidad que el grupo deja a su paso.

Hay (¿hay?) pocos espectáculos más conmovedores para los amantes del rock que ver a la banda en su pico de pasión: Dickinson saltando con sus piernas abiertas hasta lo imposible mientras prepara sus agudos más notables; Steve Harris apuntando con su bajo hacia el público que caerá rendido a sus pies; Adrian Smith, Dave Murray y Janick Gers repartiéndose todos los acordes, todos los riffs, toda la andanada de sonidos mágicos que literalmente vuelan la cabeza de cualquier mortal con sangre en sus venas, mientras Nicko golpea sus tambores y platillos con su alma mientras hace un guiño malicioso y pícaro, demostrando que la está pasando mejor que nadie. Resulta imposible no conmoverse, no estremecerse, no llorar. Si la música tiene un sentido, es este que se ve en sus conciertos. Esa sabia locura, ese descontrol eufórico del espíritu que no podrá olvidarse, sencillamente porque ya no dejará de sentirse nunca. Para quienes hayan tenido la enorme dicha de ver a Maiden en concierto, la vida se interrumpió por un rato y dio paso a lo más parecido a un éxtasis que entra por los oídos y los ojos y termina empujando la piel desde adentro.

Keith Emerson, acostado boca arriba sobre el escenario y con el respaldo de un teclado apoyado sobre su pecho, comienza a tocar la Toccata y Fuga en Re menor de J. S. Bach. Es el final del show en el Royal Albert Hall de Londres, y la posición del ejecutante (“detrás” del teclado) lo obliga a tocar con el teclado invertido, pero da lo mismo. Su digitación perfecta y su tremenda capacidad técnica sacan del órgano el mismo sonido excelso de ese clásico barroco sin importar con qué mano toque cada tecla. Un rato antes, el maravilloso Carl Palmer había conmovido hasta el paroxismo a todos los presentes con otro de sus incomparables solos de batería, de esos que sólo él puede ejecutar, provocando que se renueve la admiración varias veces dentro de esos más de diez minutos de calidad suprema. El concierto termina con los ELP empapados en el gratificante sudor, con la adrenalina completamente agotada luego de un empacho de música de la más elevada categoría.

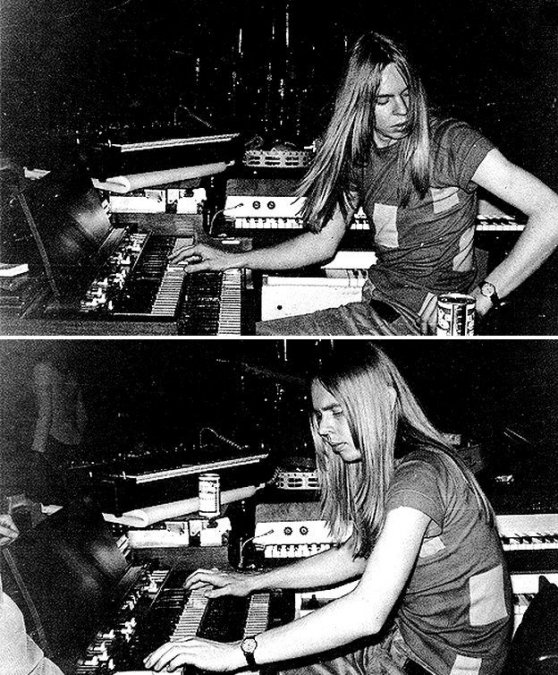

El inigualable Rick Wakeman destruye con sus sonidos mágicos las paredes de un estadio que se derrite ante tanta belleza y virtuosismo. Ha ejecutado sus clásicos de siempre con la perfección de siempre. Con su banda de cuatro músicos de primera clase (entre ellos, su hijo), ha sonado como una orquesta sinfónica. Con sus cuatro manos (ese hombre no puede hacer todo eso sólo con dos) se pasea por las escalas más complejas a una velocidad que supera los límites de lo creíble y regala un éxtasis de melodías incomparables y armonías perfectas. Con su capa larga y su aspecto de druida celta, su magia deja hechizados a los miles de asistentes que, con veneración y respeto, agradecen con lágrimas en los ojos. Toca dos horas y media con la misma pasión con la que el día anterior entregó exactamente el mismo concierto que sólo cincuenta o sesenta privilegiados tuvieron (tuvimos) la inolvidable dicha de presenciar, a dos o tres metros de sus manos prodigiosas y sin poder creer que semejante monstruo musical concediera tal intimidad en un bar de Buenos Aires.

La flauta de Ian Anderson comienza una vez más el encantamiento de la audiencia, que escucha “Thick as a brick” en el Madison Square Garden de New York. Ian comienza el tema con su guitarra acústica, se sacará su capa y su boina escocesas casi sin que nadie se de cuenta y se transformará en un hechicero con su flauta traversa y un histrionismo inigualable mientras el grupo se transforma en una bestia arrolladora. Su voz de registro único, su capacidad para “decir” las letras actuando con cada músculo de su cara y su perfecta comunión con Martin Barre son los pilares sobre los que se afirma la imponencia de Jethro Tull. La locura de John Evan en el piano y una base rítmica impecable completan una presentación legendaria. Del barroco al celta o al folk inglés, sólo ellos pueden entregar esas maravillosas canciones con un estilo al que nadie se ha acercado jamás, como respetando aquello que no puede repetirse.

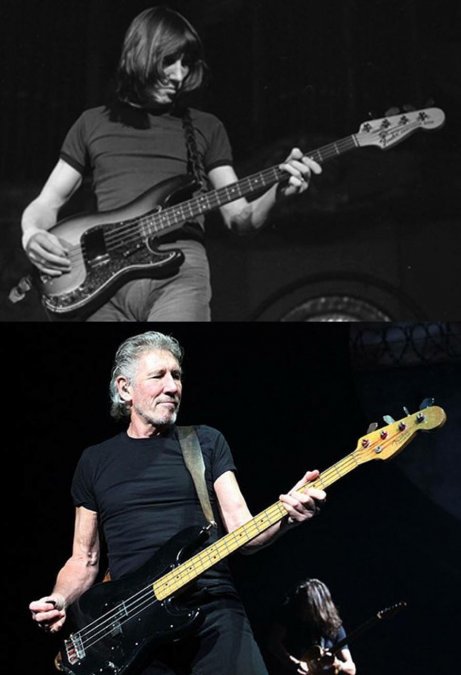

Cerca o lejos en tiempo o espacio (nuevamente, no importa en lo más mínimo), Roger Waters, devenido solista por la humildad de quien prefiere ser el único en padecer su genialidad imposible, derrumba nuevamente un muro en Berlín mientras regala a millones de incrédulos y absortos humanos la belleza única de su obra inmortal: “The Wall”. Acompañado de músicos de la más variada procedencia, toda la obra conmueve hasta a la materia inerte. Su dramatismo poético asombra tanto como aterra, y deja esa marca indeleble en los huesos de quien presencie tamaña manifestación de exhuberancia artística.

La guitarra de Andrew Latimer derramando lágrimas y climas que se escuchan con ojos cerrados para potenciar la invasión de Camel a los sentidos, con esas melodías perfectas y justas; la voz de Jon Anderson, de un agudo exclusivo de su talento, transmitiendo paz y misticismo con el respaldo del bajo de Chris Squire que nos traslada a ese espacio sin dimensiones que sólo Yes puede crear; Zeppelin en su máxima expresión, con Plant y Page incendiando la Escalera al Cielo que ellos mismos construyeron con esa voz de matices imposibles y esa guitarra doble que sacaba sonidos de fuego y planeando otro incendio paso a paso en ese ascenso hacia el abismo que es Kashmir; The Who interpretando esa genialidad surrealista de “Tommy”; la música increíble y arrasadora de Pearl Jam, con la voz desgarradora de Eddie Vedder gritando su sentimiento en cada nota duplicada por su garganta única y arrojándose de cuerpo entero a la multitud como quien se lanza al vacío desde la soledad de la gloria; las imbatibles canciones de Marillion en la voz de Fish dejando absorta a una multitud emocionada en Loreley; Dream Theater sacudiendo almas de incrédulos espectadores mientras John Myung, John Petrucci y el increíble Michael Portnoy hacen explotar sus instrumentos con sonidos irrepetibles…

Inmortales. Todos ellos son inmortales. La magnificencia de su obra les regaló la inmortalidad. Y eso aún es poco en comparación con lo que han entregado. La vida sería peor sin ellos, y el lugar reservado en cada uno de nosotros para esos tatuajes invisibles estaría en blanco. Que entienda quien pueda entenderlo. Al fin, explicar con palabras estas cuestiones, a quién se le ocurre…