La muerte es un ensueño sin ensueños

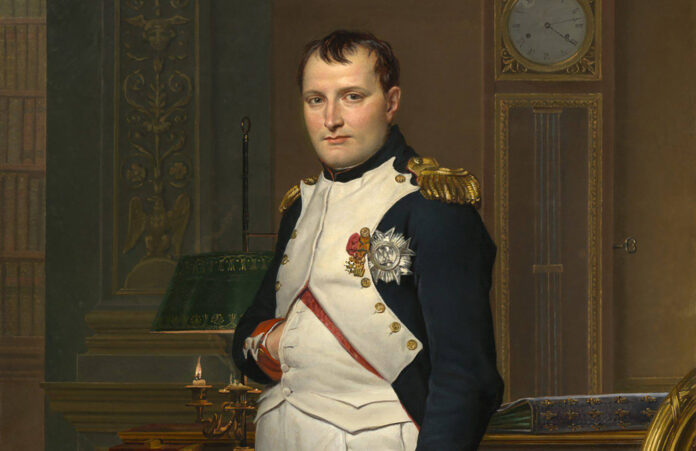

Napoleón Bonaparte

Tipo tan complicado como Napoleón no podía morirse y partir sin más. Diecisiete personas (entre ellos, médicos, oficiales y funcionarios) presenciaron su autopsia. No todos los días se muere un emperador y, menos aún, en circunstancias tan sospechosas.

El hipotético envenamiento con arsénico bien pudo haber sido la razón de la preservación del cuerpo del Gran Corso, como pudo constatarse veinte años más tarde, cuando Louis Philippe -un monarca borbónico, pero de gustos democráticos- lo hizo repatriar para calmar las ansias revolucionarias de los franceses que añoraban los buenos tiempos del Imperio. Así es la política: cuando no se puede contra un enemigo -más si este está muerto-, es mejor unirse a él…

A tal fin, el rey negoció con los ingleses, para que le devolviesen los restos de Bonaparte. Los ingleses, que no sabían qué hacer con este, decidieron dejar de lado las diferencias que habían tenido en el pasado, ser buenos vecinos y devolver el cuerpo del ex emperador. Total ¿Qué podían perder más que unos huesos? Pero, como ya hemos relatado, los británicos no le devolvieron todo: parte del sufrido estómago del emperador, con úlcera y tumor inclusive, se exhibe en la Royal Academy of Surgeons, en Londres. Tampoco les devolvieron otras partes, pero esa interpretación malintencionada sobre la anatomía de Napoleón ya la hemos discutido en la nota “Insignificancias imperiales“.

Louis Philippe estaba exultante; con este homenaje, el revoltoso pueblo francés iba a calmar sus inquietudes revolucionarias. Un millón de francos era poca plata para comprar algo de tranquilidad política.

Tan bien lo habían enterrado los ingleses al Gran Corso, para que no profanasen el cadáver, que por poco ¡no lo encuentran! Tardaron casi diez horas en desenterrarlo. ¡Ojo! No era cualquier ataúd; como ya dijimos, eran tres los féretros que lo cobijaban. Los franceses, para no ser menos, colocaron a Napoleón en uno hecho de ébano que pesaba 1200 kilogramos.

Aquí comienzan las incongruencias. En oportunidad de su muerte, el doctor François Carlo Antommarchi había hecho una descripción pormenorizada del estado del cadáver de Napoleón. Después de todo, algo debía llevarle a la madre de Bonaparte, que le había pagado buenos honorarios al galeno por cuidar de su hijo. La lista de discrepancias entre el relato de Antommarchi y lo que se vio al exhumar el cadáver es bastante extensa. Vamos por partes.

• El estómago (o al menos una parte) y el corazón de Napoleón habían sido emplazados en recipientes ubicados en un rincón del féretro. En 1840, estaban entre las piernas. ¿Cómo llegaron allí? Nadie sabe, nadie contesta.

• Napoleón tenía la cabeza rasurada en 1820 (de allí la cantidad de mechones del Corso que andan por el mundo). En 1840, uno de los presentes dijo que “los cabellos estaban intactos”. Entonces se cortó un mechón, que fue conocido bajo el nombre del que los custodió, un tal monsieur Boris.

• A Napoleón lo enterraron con la medalla de La Orden de la Reunión, que no se encontró en 1840. (¿Ladrones de tumbas?).

• En 1821, las botas con las que fue enterrado tenían espuelas de plata. Estas faltaban en 1840.

• Cuando fue enterrado el cadáver, se le colocaron medias de seda y después le calzaron las botas con espuelas. Al exhumarlo, las botas estaban rotas, con los dedos del pie al aire, y no había medias.

• El cordón y las placas del uniforme que lucía en 1821 habían desaparecido.

• El sombrero tampoco tenía la escarapela tricolor que ostentaba cuando fue enterrado.

Las personas presentes durante el desentierro, a pesar de tantas incongruencias, se dejaron llevar por el viejo apotegma: todos los cadáveres se parecen. Habían ido a buscar un cadáver y se llevaban uno que se le parecía. Además, y ya que estaban, se llevaron los sauces que custodiaban la tumba del emperador y que terminaron en Les Invalides.

En Jamestown, el ataúd fue entregado a los franceses al son de las salvas de artillería que rendían honores al emperador. La fragata Belle Poule puso rumbo a Francia, donde le ofrecieron un recibimiento apoteósico. Un carruaje adornado por catorce estatuas y tirado por dieciséis caballos lo paseó por París hasta Les Invalides, donde pacientemente esperó (los cadáveres son pacientes, no tienen otra opción) la finalización del fastuoso sepulcro que, desde entonces, alberga el cuerpo de Napoleón, aunque valga preguntarse: ¿está el cuerpo de Napoleón en este monumento que visitan millones de turistas cada año? Las dudas que persisten son tantas que varios estudiosos han pedido al ministro de Defensa de Francia que exhume el cadáver del supuesto Bonaparte para demostrar que efectivamente se trata del emperador.

¿Y si no fuera el emperador quien descansa en este famoso monumento mortuorio? Pues, como en todas las novelas de misterio, se trataría del mayordomo. Nos referimos a Jean Baptiste Cipriani que, además, tenía un notable parecido con su empleador. Cipriani se desempeñó como hombre de confianza al servicio de Napoleón, aunque lo de “confianza” podría ser un prejuicio porque, si es verdad la historia del envenenamiento, fue Cipriani quien introdujo el arsénico en la comida del emperador. Los ingleses, un siglo antes de las novelas de Agatha Christie habían delineado un plan perfecto… o casi. Cipriani envenenó al emperador, luego se suicidó (o lo suicidaron, ¿quién sabe?) y, para ocultar el envenenamiento del Gran Corso, introdujeron a Cipriani en la tumba del emperador. Lo que quedaba de Napoleón fue llevado a Londres y escondido en la abadía de Westminster. ¿Qué mejor lugar que un cementerio para ocultar un cadáver?

Si alguna vez decide visitar la tumba del Gran Corso piense, antes de pagar la entrada, que quizás está honrando el cuerpo de un lacayo desleal que envenenó a su amo.

Cuando Adolf Hitler expresamente visitó la tumba de Napoleón, durante la ocupación nazi de París, le dijo al arquitecto Albert Speer que, al momento de construir su mausoleo, sus seguidores no deberían mirar hacia abajo, sino que deberían elevar la mirada para contemplar su sarcófago. Hoy, como todos saben, nada queda de Hitler ni de sus sueños imperiales.

Sin embargo, a pesar de tantas contradicciones y confusiones, bien vale la pena visitar Les Invalides.

Texto extraído del libro TRAYECTOS PÓSTUMOS (OLMO EDICIONES)