Milán, 1957

El 12 de mayo de 1860 desembarcó en Marsala, en la costa occidental de Sicilia, una fuerza de camisas rojas, unos mil partisanos de variado origen bajo el mando del revolucionario Giuseppe Garibaldi. Este conspirador polifacético, marino y empresario, novelista, jefe militar carismático con triunfos y fracasos sonados, anteriormente exiliado en Chile y en Nueva York, había reunido a su variopinto ejército con la misión que inspiraba entonces a los italianos: unificar en un estado-nación toda la península, dividida desde la caída del Imperio Romano en una dispersión de reinos, ducados, ciudades independientes y estados pontificios. Garibaldi, saboyano nacido en Niza en 1807, había iniciado su aventura aliado con Giuseppe Mazzini, creador de la sociedad secreta Nueva Italia, republicano y anticlerical, decidido a provocar insurrecciones en todos los rincones del país para crear un estado único, liberal y democrático que la librara del secular dominio que había sufrido a manos de las potencias europeas. En vista del fracaso de Mazzini, a quien franceses y austríacos impidieron su intento de tomar Roma, Garibaldi, optó por unirse con sus guerrilleros al movimiento liberador que competía con el de Mazzini: el de la monarquía piamontesa bajo el rey Vittorio Emanuele II, que venía progresando de norte a sur en el control de la península y era más aceptable para Europa por su carácter clásico y moderado. Garibaldi le ofreció la conquista de Sicilia y del sur y a punto estuvo de adelantarse en una nueva ofensiva sobre la “ciudad eterna”. El conde de Cavour, hombre fuerte del reino piamontés, le cerró el paso y acabó siendo con Vittorio Emanuele el artífice de la unificación del país.

Este es el escenario en el que se desarrolla la novela El Gatopardo,terminada por el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa en 1957 y publicada un año más tarde, cuando ya su autor había fallecido. Don Fabrizio, Príncipe de Salina, se aburre terminando de rezar el rosario con la familia en la capilla de su palacio de Palermo cuando llegan las primeras noticias del desembarco de Garibaldi y los primeros indicios de la rebelión popular armada. Pocos días después, se traslada impertérrito con todo su séquito, sin que los revolucionarios se atrevan a impedírselo, a su residencia de verano en la localidad imaginaria de Donnafugata, donde transcurre el resto de la acción. El príncipe, como astrónomo aficionado que es, contempla los históricos acontecimientos tan impasible como observa los astros del firmamento en compañía del capellán de la familia, el jesuita padre Pirrone. Su osado e inteligente sobrino Tancredi, perteneciente a una rama empobrecida de la familia, se une en cambio a la revolución y, desde su cinismo, intenta convencer al príncipe de la conveniencia de que “todo cambie para que todo quede como está, es decir, que es mejor unirse al nuevo rey de una Italia unificada para cerrar el paso a los revolucionarios republicanos. Don Fabrizio comprende y, aunque desaprueba en su íntimo ser todo cambio, apoya el matrimonio de Tancredi con Angélica, la bella hija de Don Calogero Sedàra, alcalde de Donnafugata, un arribista zafio y codicioso con pretensiones aristocráticas y suficiente dinero como para apoyar la carrera política del sobrino, que el príncipe sabe será un éxito. Encariñado con Tancredi favorece a la ambiciosa Angelica frente a su propia hija Concetta, a la que no ve secundando a su sobrino como embajadora o ministra, dado su carácter apocado y beato y los pocos medios que podrá heredar, pues tendrá que compartir el patrimonio familiar con siete hermanos. Acepta la amistad del despreciable alcalde y ve con amargura cómo su mundo aristocrático, que hasta entonces consideraba inmutable, se va extinguiendo al par de su propia vida.

Esta historia, única obra de su autor salvo algunos ensayos y cuentos breves, obtuvo un éxito inmediato entre el público lector, casi tan unánime como fue general la negativa acogida de la crítica literaria de la época. Sólo fue publicada por recomendación del novelista Giorgio Bassani tras haber sido rechazada por las prestigiosas editoriales Mondadori y Einaudi. Se le reprochó a El Gatopardo, naturalmente, que retornaba al realismo decimonónico en vez de abrazar el neo-realismo social entonces imperante, que estaba escrita según métodos anticuados y no incorporaba los avances vanguardistas consagrados desde mucho antes en la literatura europea. Desde el ángulo del historicismo oficial, molestó porque presentaba una visión escéptica del Risorgimento, el movimiento de unificación italiana, señalando con crudeza los aspectos antiheroicos y burgueses de la revolución. La Iglesia católica condenó el escaso apego que muestra el aristócrata protagonista por la religión oficial de su linaje secular. En fin, a muchos sicilianos pareció excesivo el juicio tan negativo que se hace de ellos y de Sicilia en su realidad y su historia. El príncipe los retrata en una de sus conversaciones con desprecio: indolentes y violentos, resignados a ser colonizados por uno u otro imperio, desde los fenicios a los Borbones: “los sicilianos no querrán nunca mejorar por la sencilla razón de que creen que son perfectos. Su vanidad es más fuerte que su miseria”. A pesar de todo, la novela recibió en 1959 el prestigioso premio Strega y los críticos tuvieron pronto que empezar a matizar su rechazo inicial en vista de que el poeta francés Louis Aragón publicó un comentario altamente elogioso de la que consideró, algo exageradamente, una obra maestra del siglo XX, “la única novela italiana”. El público, desde luego, siguió apreciando este libro excelente sin hacer caso a los eruditos. Es una historia conmovedora contada con una prosa rica, a menudo irónica, un relato profundo sobre la emoción de verse envejecer sin sentirse viejo, mientras decae y muere el mundo que ha rodeado toda nuestra vida. Está llena de descripciones acertadas y de comentarios psicológicos inteligentes sobre el comportamiento del ser humano, o a veces no tan humano.

El autor de este libro atractivo se llamaba nada menos que Giuseppe Maria Fabrizio Salvatore Stefano Vittorio Tomasi y era duque de Palma de Montechiaro y príncipe de Lampedusa. Su linaje aristocrático se remontaba a muy atrás: a los aragoneses llegados tras la crisis de las “Vísperas sicilianas” a finales del siglo XIII, entre ellos el llamado Giulio Tomasi. Con el tiempo, un sucesor de aquel primer Tomasi se convirtió en duque de Palma tras haber fundado la ciudad siciliana de ese nombre y en 1667 otro sucesor recibió el título de príncipe de Lampedusa. Viniendo de esta familia de guerreros y de místicos, podemos imaginar bien la vida del último príncipe, el Lampedusa literato. Creció en el palacio de los Lampedusa en Palermo y en las varias haciendas y mansiones que poseían a todo lo ancho de Sicilia. De una de ellas, la de Santa Margherita di Belice (Donnafugata en la novela), dice que albergaba a 12 personas en 300 habitaciones. Nació en 1896 y vivió una vida melancólica, sin un oficio claro aparte del de aristócrata rentista. Recibió una educación poco intensiva en Roma, en cuya universidad cursó brevemente estudios de derecho. Tras haber participado como soldado en la I Guerra mundial, viajó ampliamente a varios países en los años veinte, con frecuencia a Londres, donde su tío Piero Tomasi, marqués de Torretta, era embajador de Italia, muy conectado con los ambientes literarios. Compartía también aficiones con el poeta Lucio Piccolo, su primo de Capo d’Orlando, donde pasaba las temporadas veraniegas. Como buen esteta, despreció al fascismo de Mussolini aunque, en su pesimismo amargo, pensaba que Italia se lo había merecido. Y dedicó mucho tiempo al estudio de la literatura, con especial interés en Stendhal y los ingleses contemporáneos, sobre los que escribió apuntes para unas reuniones literarias que organizó ya en edad madura. Su esposa Alexandra Wolff Stomersee, una psiquiatra de origen letón, admiraba su sabiduría literaria y le animaba a escribir. Finalmente, la participación en un congreso literario en San Pellegrino en 1954 fue el detonante que necesitaba para dar el paso de crear la novela que llevaba urdiendo desde hacía veinte años. La escribió de un tirón en dos años y la terminó cuando sólo le quedaban pocos meses de vida. ¿Cómo es posible que después de una vida melancólica y frustrante, ociosa durante largos períodos, haya podido Lampedusa escribir una obra de tanta fuerza, tan verdadera y bien tramada? Quizá el mismo sentimiento de una vida perdida en el amateurismo le animó a dar testimonio del mundo que él había amado y que veía desmoronarse ante sus propios ojos. Gioacchino Lanza, hijo adoptivo y estudioso de su obra, aventura una interpretación psicológica sobre la vocación tardía del escritor. Se basa en unos apuntes privados que Lampedusa dedicó a sus Recuerdos de infancia, en los que las abundantes tachaduras y correcciones del manuscrito revelan que estaba en realidad preparándose para escribir la novela. Lanza ve aquí “el sentido de un juego, de una fantasía onírica que acompaña la irrupción de una creatividad tardía”: en el fondo, todo escritor tiene en el origen de su vocación, por muy avanzada que sea la edad en que esta aparece, un resto de vanidad infantil: quiere hacerse la ilusión de que lo que escribe va a ser publicado y admirado por los lectores.

Se discute si El Gatopardo es una novela histórica o más bien una autobiografía. E. M. Forster, que sabía de novelas, precisó: no es una novela histórica, aunque sí una novela que tiene lugar en la historia. Muchas cosas equiparan al ficticio príncipe Salina de El Gatopardo con el príncipe Lampedusa de la realidad de 1860, el bisabuelo en el que se inspiró nuestro autor. Era también astrónomo aficionado y un aristócrata típico de su tiempo, que tuvo que adaptarse a la sustitución de la monarquía borbónica de Sicilia por la monarquía saboyana de la Italia unificada. En 1860 había sido bombardeado Palermo por la marina fiel a los Borbones cuando estaba a punto de caer en manos de Garibaldi y una clase burguesa incipiente había querido aprovechar la situación para hacerse con los despojos del Antiguo Régimen, sustituyendo a una casta por la otra sin cambiar la estructura de la sociedad. Pero ahí acaba la similitud entre el escritor y su personaje. El Don Fabrizio de la novela es alguien bien distinto del Giuseppe Lampedusa real: representa más bien, como observó su biógrafo David Gilmour, la proyección del autor en el personaje sensual y arrogante que hubiera querido ser. Es, por tanto, una “autobiografía” por persona interpuesta. Los tiempos que le tocó vivir al Lampedusa escritor, tras dos guerras mundiales y muchas turbulencias en la sociedad y en las costumbres, fueron realmente los del fin de su mundo. El Palacio Lampedusa fue destruído por completo por los bombardeos de los aliados en 1943 y esta experiencia traumática pudo estar en el origen de la decisión del autor de El Gatopardo de dejar testimonio de su peculiar universo. Pero Lampedusa pone en boca de Don Fabrizio reflexiones y sentimientos que es difícil imaginar en un noble que en 1860 sólo estaba contemplando el principio de la agonía de tan larga historia. Al enviado de Vittorio Emanuele que le ofrece el puesto de senador en la nueva monarquía le rechaza el ofrecimiento y le sugiere que elija a Don Calogero Sedàra: “me han dicho que su apellido es antiguo o acabará siéndolo”. Y sus ideas sobre la aristocracia, que pone en boca del cura Don Pirrone, son sospechosamente modernas: “los señores… no es gente fácil de entender. Viven en un universo particular…Poseen una memoria colectiva muy poderosa, y por lo tanto no se turban o se alegran por cosas que a nosotros no nos importan un rábano, pero que para ellos son vitales porque están en relación con su patrimonio de recuerdos, de esperanzas y de temores de clase” .

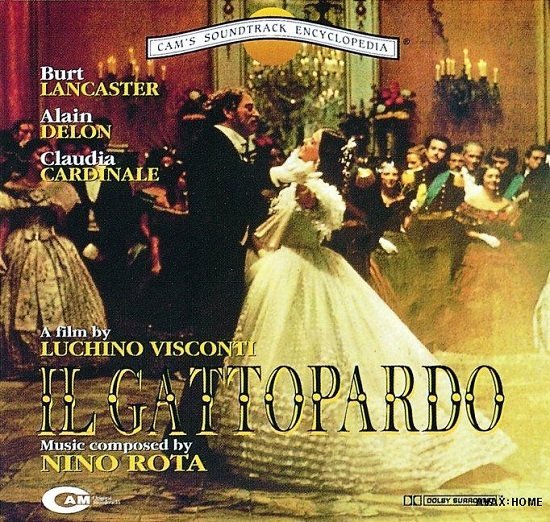

A los pocos años de la publicación de la novela, en 1963 Luchino Visconti ofreció una brillante versión cinematográfica del Gatopardo, con tres estrellas en los papeles principales: Burt Lancaster (Don Fabrizio), Claudia Cardinale (Angélica) y Alain Delon (Tancredi). Es una inteligente selección de los principales capítulos de la novela, los que permiten una eficaz continuidad narrativa, y sigue fielmente el texto escrito por Lampedusa cuando hablan los personajes. Prescinde piadosamente del capítulo, algo truculento, en que Don Fabrizio reflexiona sobre su próxima muerte, y también de una especie de apéndice final que protagonizan en 1910 las tres hijas del príncipe, ya ancianas, que sellan el final definitivo de la dinastía cuando ordenan destruir las falsas reliquias piadosas que ésta había atesorado. Eso sí, Visconti se toma una ligera libertad al exagerar la sospecha, apenas insinuada en la novela, de un enamoramiento tardío del protagonista, anciano y enfermo, con la poco angelical Angélica.