La distancia desde la superficie de la Tierra hasta el centro de la misma es de 6.371 km. No parece mucho. Los intentos humanos por penetrar bajo la superficie del planeta no han sido muchos. Si bien hay algunas minas sudafricanas de oro que llegan hasta más de 3.000 metros de profundidad, la mayoría de las minas no llegan más allá de los 500 metros desde la superficie. La profundidad promedio de los pozos petroleros es algo menor a los 4.000 metros, aunque hay pozos que llegan a 5.000 y 6.000 metros de profundidad. El pozo más profundo del planeta es el pozo de Kola, en Rusia, y alcanza los 12.262 metros. La finalidad de este pozo, que comenzó a excavarse en 1970 y se completó en 1989, es únicamente la investigación de la litosfera. Así que, si la Tierra fuera una manzana, apenas estaríamos perforando la cáscara de la misma.

En 1906, el geólogo y sismólogo irlandés Richard Dixon Oldham detectó, examinando las lecturas de un sismógrafo sobre un terremoto en Guatemala, que ciertas ondas de choque penetraban hasta un punto muy profundo de la Tierra y rebotaban, como si hubieran encontrado una barrera profunda; dedujo entonces que la Tierra tenía algo allá abajo que denominó núcleo. Tres años después, el sismólogo croata Andrija Mohorovicic detectó una reflexión de ondas similar pero a un nivel más superficial; había descubierto la frontera entre la corteza terrestre y la capa situada a continuación: el manto. Desde entonces, esa zona se conoce como “la discontinuidad de Mohorovicic” (“Moho”, para abreviar). Así comenzaba a instalarse una vaga idea sobre el interior de las capas de la Tierra.

En 1936, el danés Inge Lehmann, estudiando sismografías sobre terremotos en Nueva Zelanda, descubrió que había “dos núcleos”: uno más interior, que estimó posiblemente sólido (hoy sabemos que lo es), y otro más exterior (el que había detectado Oldham treinta años antes), que es líquido y que constituye la base del magnetismo terrestre.

Mientras tanto, dos geólogos del Instituto Tecnológico de California, el norteamericano Charles Richter y el alemán Beno Gutenberg, desarrollaron un método para establecer comparaciones entre un terremoto y otro. La escala diseñada pasó a llamarse escala de Richter. La historia tiene (frecuentemente, hay que decirlo) estas cosas: lo dejaron afuera al pobre Gutenberg, y no fue Richter quien lo excluyó, ya que él nunca llamó a la escala por su propio nombre, la llamaba “escala de magnitud”.

La escala es más una idea que una cosa determinada; una medida arbitraria de los temblores de la Tierra, que se basa en mediciones de superficie y que aumenta exponencialmente: el incremento de una unidad en la escala Richter multiplica por 10 la amplitud de la onda del terremoto recogida en el sismógrafo. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 6 tendría una amplitud de onda 10 veces mayor que uno de magnitud 5, 100 veces mayor que uno de magnitud 4 y 1.000 veces mayor que uno de magnitud 3.

La escala de Richter es una medición de fuerza, de magnitud, pero no evalúa los daños causados. De hecho, un terremoto de magnitud 7 que se produce a 600 km de profundidad podría no causar ningún daño en la superficie, mientras que uno de intensidad mucho menor pero a 8 o 9 km de profundidad puede provocar daños considerables. Eso se debe a que deben considerarse otros factores como la composición del subsuelo, la duración, la frecuencia de las réplicas, etc. Por eso, no siempre los terremotos más devastadores son los que registran valores más altos en la escala.

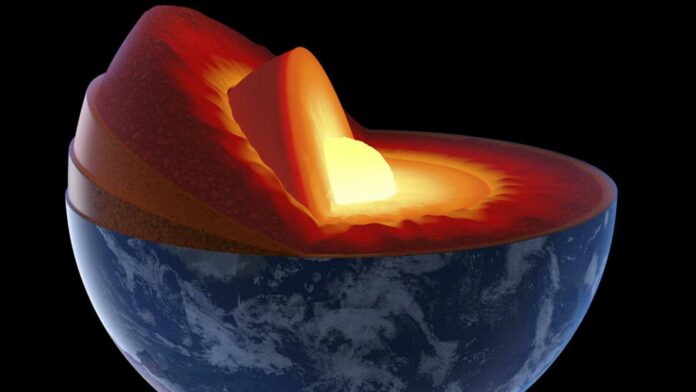

Hoy sabemos que debajo de nuestros pies hay algo así como cuatro grandes capas: una corteza exterior rocosa, un manto de roca caliente, un núcleo exterior líquido y un núcleo interior sólido. Como en la superficie predominan los silicatos, que no pesan lo suficiente como para explicar la densidad de nuestro planeta, resulta claro que allá abajo tiene que haber material pesado. Se sabe también que para que exista nuestro campo magnético tiene que haber en algún lugar del interior una concentración de elementos metálicos en estado líquido.

La corteza tiene un espesor de 5 a 10 km debajo de los océanos, de unos 40 km bajo los continentes y de unos 65 a 95 km debajo de las cordilleras, pero se encuentran grandes variaciones. Está formada predominantemente por silicio, oxígeno, aluminio y hierro.

Debajo de ella, el manto (que se divide a su vez en varias partes) se extiende hasta los 2.890 km de profundidad; está formado predominantemente por silicatos y magnesio, y en menor proporción por hierro, aluminio y calcio. La parte superior del manto junto con la corteza forman la litosfera (de “litos”: piedra).

El núcleo exterior va desde ahí hasta los 5.150 km y finalmente el núcleo interior llega hasta los 6.370 km de profundidad, el centro de la Tierra. Según los datos actuales, el núcleo se compone de hierro, níquel, iridio, osmio y cantidades menores de azufre y oxígeno. En el núcleo, ya que estamos, hace calor. No se sabe la temperatura que hay ahí, pero los cálculos (para todo hay cálculos) estiman entre 5.000 y 7.000 grados Celsius (temperatura parecida a la del Sol). El núcleo exterior, líquido, sería el responsable del magnetismo terrestre. Según la teoría expuesta en 1949 por geofísico inglés Edward Bullard, de la universidad de Cambridge, esa parte fluida del núcleo gira de tal forma que genera un campo magnético (los cuerpos celestes que no tienen un núcleo líquido, como la Luna o Marte, por ejemplo, no tienen magnetismo).

El magnetismo tiene mucha importancia. La inversión del campo magnético ha ocurrido doscientas veces en los últimos cien millones de años (no está del todo claro por qué razón, aunque hay varias hipótesis); esto tiene su importancia, ya que el espacio está lleno de rayos cósmicos de todo tipo, que si no fuera por la protección magnética del planeta nos atravesarían impiadosamente.

Así son las cosas. Debajo de nuestros pies hay de todo, pasa de todo y no nos enteramos. Después de todo, la mayoría de nosotros tampoco conoce los planos de su casa; y si los conoce, seguramente no los entiende.