Probablemente los aires de guerra que aún se sentían en el planeta -especialmente en Europa y Estados Unidos- lo agobiaban. No era la primera vez. En los inicios de la Primera Guerra Mundial trasladó su domicilio de París a Nueva York, ciudad donde se convertiría en el centro de la vanguardia artística. Al comenzar el “reino de las restricciones” a causa del conflicto bélico, Marcel Duchamp subió a un barco a vapor y se bajó en la ciudad más cosmopolita que encontró en el fin del mundo. No salió en ningún diario. Tampoco nadie supo que ocho meses después dejaba Buenos Aires, el artista decisivo del siglo XX, para no regresar. Duchamp cambió una guerra mundial por una intelectual y simbólica en la que participó anónimamente, casi en secreto: jugó al ajedrez. Obsesivamente. Hasta rozar la locura.

En junio de 1918, Marcel Duchamp le escribe a su amigo Jean Crotti que en la casa del coleccionista Walter Arensberg, su mecenas, están cansados y le anuncia que tiene pensado viajar a Buenos Aires. En agosto sube al barco Crofton Hall. Serán 27 días en altamar. Sobre el viaje, escribe que sólo puede fumar en las noches en un cuarto “muy caluroso y mal ventilado”, “El barco avanza lento y agradable”, agrega. Al llegar a la capital argentina, alquila dos departamentos ubicados en el centro, a una pocas cuadras del Obelisco: uno en la calle Sarmiento 1507 y el otro en Alsina 1743. En el primero se instala con Yvonne Chastel, su pareja del momento y en el segundo dispone su estudio de trabajo.

Luego de algunos paseos en la nueva ciudad, quiso “despertar a esos rostros oscuros y adormecidos” con los que se topaba en las calles. Se le ocurre organizar una exposición cubista. Contactó a sus amigos en Nueva York y en París, les pidió cuadros, revistas, catálogos… pero fracasa. “Buenos aires no existe”, escribe Duchamp en una carta dirigida a Ettie Stettheimer en noviembre de 1918. “No es nada más que una gran población provinciana con gente muy rica sin pizca de gusto, que todo lo compra en Europa, hasta las piedras de sus casas. No hay nada hecho aquí… Hasta he encontrado un dentífrico francés del que me había olvidado por completo en Nueva York”.

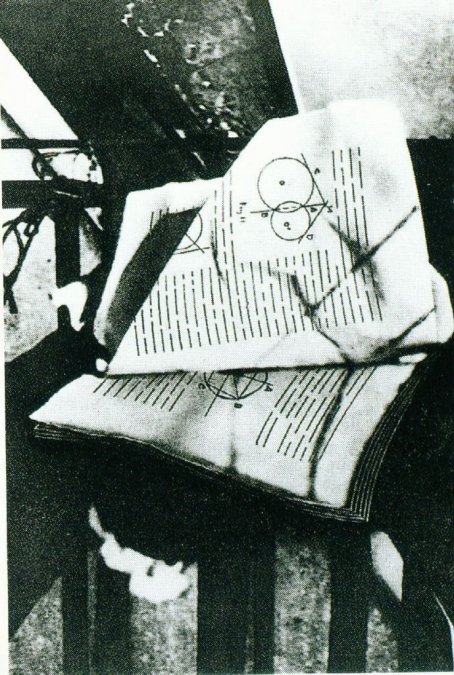

Durante los ocho meses que Duchamp permanece en Argentina, produce tres obras: el experimento óptico Estereoscopia a Mano; una pieza paralela a su obra Gran Vidrio llamada Para mirar (desde el otro lado del vidrio) con un ojo de cera durante casi una hora; y un ready made, un regalo de boda para su hermana Suzanne con su amigo Jean Crotti, que envió a París, titulado Ready-Made Desdichado. El resto del tiempo que pasa en la reina del plata, Duchamp los pasó jugando ajedrez.

Se unió a un club de ajedrez, compró libros con partidas clásicas que estudiaba y se armó un tablero para jugar a distancia. No era precisamente un experto; se enfrentaba a jugadores de segunda o tercera categoría… y no siempre ganaba. Como sea, su universo giraba en torno a las piezas y el tablero: “Tengo la impresión de que estoy a punto de convertirme en un fanático del ajedrez. Todo cuando me rodea adopta la forma de un caballo o de la reina y el mundo exterior carece totalmente de interés para mí, salvo en su traducción como conquista o pérdida de posiciones”, le confiesa a Arensberg en una carta fechada en diciembre.

Mientras el mundo sangraba por las heridas de la mayor guerra de la historia hasta el momento, él enfrenta una batalla racional, privada y sin riesgos físicos, en una ciudad que pretende parecerse a las ciudades europeas.

Para Navidad de 1918 estaba solo en Buenos Aires. Yvonne se había aburrido del machismo argentino y de la obsesión de su pareja, y se había vuelto a Francia. Duchamp tenía por entonces 31 años y ya prácticamente había dejado de pintar, aunque seguiría produciendo obras. Todavía tendría por delante casi 50 años de vida, pero nada de lo que produjera en los próximos años sería tan importante, tan revolucionario, como lo que ya había hecho. Es probable que intuyera lo que venía: no se puede cambiar las reglas dos veces.

Es en Buenos Aires que Duchamp se entera de la muerte de su hermano a causa de una herida de guerra. Sin Chastel y sin amigos, las cosas se tornaron oscuras en una ciudad desconocida.

El hombre más inteligente del siglo XX, según André Breton, no soportó más la soledad. Volvió a la ciudad donde la bohemia artística lo adulaba, desoyendo su promesa de quedarse años viviendo en Sudamérica. El futuro que le esperaba, aunque repetitivo, hizo una maleta con miniaturas de sus obras, y lo convertiría en un ícono indestructible.