“Todos estamos en el mismo fango, pero algunos miramos las estrellas”, decía Oscar Wilde con esa ironía, a veces brillante y otras melancólica, a la que nos tiene acostumbrados… pero debemos agregar que algunos miran a las estrellas no solo como fuente de dudas filosóficas e inspiración poética sino para comprender la mecánica del universo.

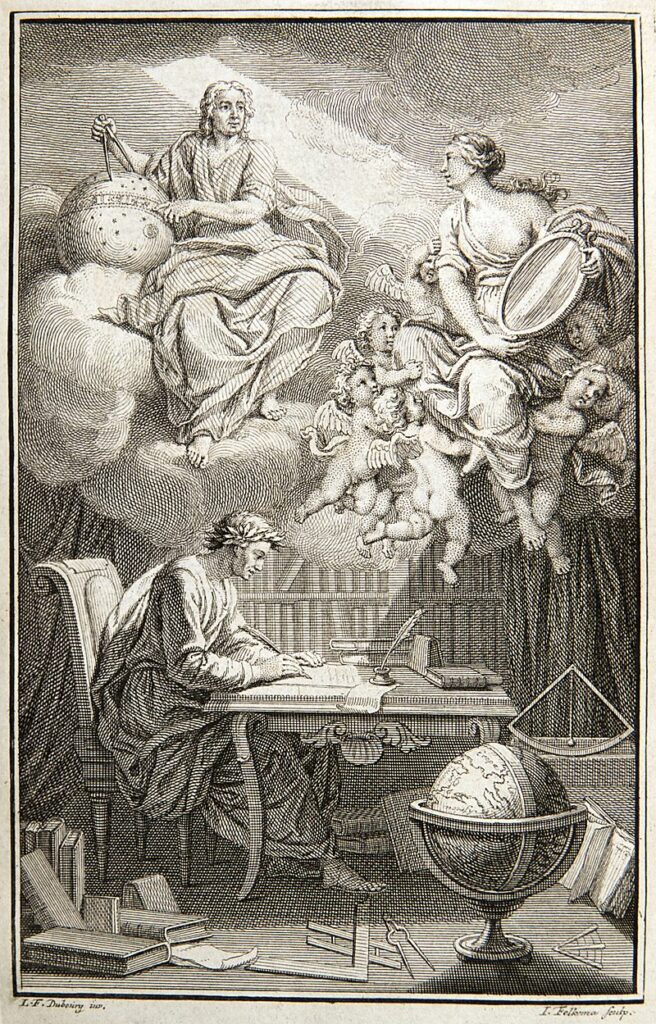

París, 1706. Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil tenía solo diez años cuando Bernard le Bovier de Fontenelle “un notable astrónomo” le dijo: “No hay nada más hermoso para ver que el prodigioso número de sistemas solares que tienen su sol en el centro haciendo rotar a los planetas”. Emilie jamás pudo olvidar esta frase.

La presencia de Fontenelle en la casa de los Tonnelier no era casual sino que obedecía a la intención del padre de Emilie, el caballero de Breteuil, de orientar a su hija quien, a pesar de su corta edad, daba muestras de un genio poco común.

Otros padres -y la madre de Emilie no era ajena a esta idea- hubiesen encerrado a sus hijas en oscuros conventos a aprender las tareas que le estaban reservadas a las niñas de buena familia: bordar y callar.

Pocas mujeres de la época sabían leer o escribir, menos aún sabían de astronomía y cálculo matemático. La célebre Olympe de Gouges, la autora de la declaración de los derechos de las mujeres, debió dictar el texto ya que apenas sabía escribir. Ni las hermanas del rey conocían el secreto de la lectura, cosa que las hubiese convertido en seres peligrosos -como diría Stefan Bollmann años más tarde-.

Emilie llegó a codearse con filósofos y escritores, con científicos y académicos, gracias al apoyo incondicional de su padre que le permitió ser la primera mujer en presentar trabajos en la Academia de Ciencia.

Pero antes de llegar a esta instancia Emilie sabía que debía convertirse en una dama cumpliendo con las convenciones propias de la época y su alcurnia, y buscar un buen marido que tolerase estas inquietudes (y otras non sanctas).

Hermosa, inteligente, culta, ligada con la alta nobleza de Francia, se casó con Florent-Claude, marqués de Chastellet- Lomont d’Haraucourt. Antes de estas nupcias, Emilie había vivido una juventud tormentosa ya que gracias a las lecciones de esgrima que su padre le diera, retó a duelo al jefe de la guardia de la corte -el señor Le Brun- ganándose una bien merecida fama de intrépida que inmediatamente fue el comentario obligado de París (para los que interese, el resultado fue empate, algo notable para una damita).

Gracias a su inteligencia y capacidad mnésica se convirtió en habitué de las mesas de juego de azar que se llevaban adelante en Versalles como pasatiempo de la nobleza de Francia. Su habilidad le permitió ganar una pequeña fortuna que, para desesperación de su padre, invirtió en libros. “Mi hija está loca”, dijo Louis Nicolas. “No sé cómo un gran señor se casará con una mujer que lee todos los días”.

Pero existió el fulano y resultó ser el duque du Châtelet quien fue un marido liberal y contemporizador que poco le importaba los devaneos intelectuales de su joven y hermosa esposa y menos aún los juegos pasionales que la empujaban a los brazos de nobles y plebeyos que compartiesen su gusto por las ciencias.

Esta “elástica indiferencia” no fue ajena al desarrollo intelectual de su esposa.

A los 22 años, con dos hijos frutos del vínculo con du Châtelet, Emilie sedujo al soltero más codiciado de Francia: Louis François Armand de Plessis, duque de Richelieu (sobrino nieto del célebre cardenal). Su prosapia no le había impedido permanecer tres temporadas en la Bastilla. La primera por desobedecer a su padre, la segunda por duelista y la tercera por conspirar contra el gobierno. General exitoso, seductor consumado (dos damas de la Corte se batieron a duelo por sus favores), su imagen inspiró al personaje de Valmont en la célebre novela de Pierre Choderlos de Laclos Les Liaisons dangereuses (Las amistades peligrosas).

Pasado el deslumbramiento inicial, Emilie se percató que no era este caballero de charla interesante pero superflua lo que ella buscaba. El padre de Emilie le había presentado a un joven escritor llamado François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, cuando era una niña, pero no se volvieron a encontrar hasta 1733. Para entonces Voltaire ya era reconocido como el autor más célebre de Francia, le llevaba diez años a Emilie y su vida había sido novelesca.

Había pasado varios meses en la Bastilla por escribir (o, mejor dicho, atribuirse) libelos difamadores y por faltarle el respeto a uno de los nobles más encumbrados del reino, el duque de Rohan. Por este incidente Voltaire pasó dos años en Gran Bretaña donde aprendió inglés y se inspiró en la liberalidad británica que trató de imponer en Francia con poca suerte. Además ganó una fortuna comprando bonos del gobierno cuando nadie creía que Francia los pudiese pagar (cosa que hizo con creces convirtiendo a Voltaire en uno de los hombres más ricos de Europa). También había cultivado una íntima amistad con dos célebres actrices: Suzanne de Corsembleu de Livry y Adrienne Lecouvreur, abuela de Amandine Dupin, más conocida como George Sand. Adrienne murió en 1733 sin recibir cristiana sepultura por los prejuicios que en la época creaban las actrices. Voltaire escribió amargos versos sobre esta injusticia.

Su huésped en Inglaterra, quien lo asistió a superar algunos de los más dolorosos momentos de su vida, fue Edward Fawkener, un adinerado comerciante de telas cuya hija se vinculó con la familia del duque de Marlborough y así se convirtió en un ancestro de Winston Churchill.

Emilie y François-Marie se volvieron a encontrar una deliciosa noche de verano en París y la seducción fue mutua e instantánea (aunque Voltaire se quejara en unos versos de la tiranía de Emilie que lo “obligaba a hablar de metafísica cuando en realidad quería hablar de sexo”).

Ambos estaban fascinados con las teorías de Newton que explicaban las fuerzas invisibles de la gravedad. Estas convertían al universo en una gigantesca mesa de billar donde los planetas y las estrellas se atraían y repulsaban siguiendo con regularidad un esquema matemático. En este cálculo newtoniano Emilie, una consumada matemática, aventajaba a Voltaire, aunque fue él quien hizo célebre la historia de la manzana caída que inspiró a Sir Issac según el testimonio de la sobrina del sabio y que Emilie reprodujo en su texto de física (muy popular en sus días).

Para evitar comentarios indiscretos, ya que ella continuaba casada, se mudaron a Cirey, donde eran visitados por los más célebres científicos de Europa. Sin embargo, el hábito hipocondriaco de Voltaire cansó a Emilie quien, después de un incómodo impasse, frecuentó a uno de los astrónomos más conocidos de Francia y especialista en la obra de Newton, Pierre Louis de Maupertuis.

Este era hijo de un pirata que asoló las costas de las colonias americanas. Pierre Louis prefirió las contiendas matemáticas a los abordajes y se formó con los físicos más conocidos de su tiempo. Con este bagaje científico comenzó dando clases a la marquesa que pronto pasó de la teoría a la práctica de los cuerpos yacentes. Se hicieron amantes y quizás hubiesen evolucionado a una relación más permanente si no fuera porque Maupertuis se había convertido en un solterón irremediable, solitario y egoísta. Pero este Maupertuis dejó otra impronta en la historia de la física (más allá de la relación con Emilie). Según él y de acuerdo a los cálculos gravitacionales de Newton, el planeta tenía los polos aplanados -cosa que no se puso demostrar hasta años más tarde-.

Voltaire y Emilie comenzaron a escribirse una vez más y al enterarse el autor del alejamiento del físico, le envió un poema que decía: “Él te ha mostrado los secretos de los cielos, pero dónde está tu felicidad, ¿acaso él conoce este secreto?”

La pareja volvió a convivir y hubiesen coexistido felices para siempre si no fuera por el genio irónico de Voltaire. Sus “Cartas desde Inglaterra” fueron prohibidas en Francia y ejemplares del libro quemados frente al ministerio de Justicia. Una vez más Voltaire se granjeaba la furia de la aristocracia y volvía, nuevamente, a la Bastilla.

Emilie movió sus influencias para lograr que su estadía fuese lo más confortable posible. La pareja volvió a unirse en el paraíso científico y literario que habían construido en Cirey donde contaban con su propio laboratorio, una biblioteca de 21.000 ejemplares y donde llegaban cartas de toda Europa incluidas las de Federico II el grande de Prusia que había conocido personalmente a los dos amantes. Entre los muchos visitantes que recibieron estuvo el propio du Châtelet, que había recibido un generoso préstamo de manos de Voltaire para contemporizar el vínculo del marqués con su esposa.

La relación entre Emilie y Voltaire era un vínculo entre afectivo y competitivo porque ambos escribieron sendos artículos sobre la naturaleza del fuego, ya que discrepaban en algunos aspectos. Si bien ninguno ganó el premio, ambos recibieron una mención de la Academia de Ciencias, convirtiendo a Gabrielle Emilie en la primera mujer en recibir tal honor.

A pesar de sus estudios conjuntos, Emilie, siguiendo a Leibnitz, creía que Dios había ordenado al universo para dar lugar al mejor arreglo posible, mientras que Voltaire, ejerciendo el escepticismo que lo caracterizaba, creía que casi todo lo que lo rodeaba era el resultado de coincidencias azarosas. Esta diferencia los llevó a una serie de intercambios epistolares donde Voltaire se burlaba de la idea de Emilie de vivir en el mejor de los mundos posibles -¿Por qué había miseria, desastres y bajezas?-, le preguntaba (parte de estas cartas formarían parte de su obra “Candide” o “El Optimismo”, publicada después de la muerte de Emilie).

En 1745 la relación entre los amantes se rompió por las reincidentes infidelidades de Voltaire con Madame Denis. Sin embargo, siguieron frecuentándose y mantuvieron una intensa relación epistolar hasta la muerte de Emilie. En 1748, ella conoció al poeta Jean-François de Saint-Lambert, de quien Emilie quedó profundamente enamorada. Pocos meses después ella quedó encinta. Desde el primer momento Emilie supo que este embarazo estaba destinado a concluir de la forma menos afortunada, razón por la cual se apuró a concluir su libro sobre los estudios de Newton que terminó el día que dio a luz a su cuarto hijo.

El 10 de septiembre de 1794, después de sufrir fiebre puerperal y ante la presencia de Lambert y Voltaire, Emilie dejó de vivir en este, que creía el mejor de los mundos posibles. Dos días después moría su hija recién nacida.

Años más tarde moría decapitado durante la revolución su único hijo varón, a quien Emilie había educado con esmero.

Entre los conceptos que ayudó a difundir fueron las diferencias entre Newton y Leibnitz sobre el momento de la fuerza (que Emilie calculaba, al igual que Leibnitz, como el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, una observación que Einstein tomó en cuenta para desarrollar su célebre E=mc²).

Muchos de sus logros y el protagonismo de Emilie se perdieron a poco de morir y solo el tiempo le ha concedido un lugar en la ciencia que aún no está a la altura de sus logros.

Al conocerla, un Voltaire impactado por su belleza e intelecto, le dedicó estos versos:

Eres tan bella

que la mitad de la humanidad será tu enemiga

Eres tan brillante

que serás temida

Eres tan confiable

que en algún momento serás traicionada

Todo lo que Voltaire predijo se hizo realidad. Las cartas que escribieron a lo largo de una década ocuparon ocho volúmenes que Emilie atesoró entre sus bienes más preciados pero que se han extraviado en este mundo “cuasi perfecto”…

+

Esta nota también fue publicada en La Prensa