Walt Whitman (31 de mayo de 1819 – 26 de marzo de 1892), autor de Hojas de Hierba, es sin duda uno de los poetas más reconocidos de la literatura de los Estados Unidos. Para el lector ocasional de Whitman, sin embargo, puede resultar bastante menos conocida la magnitud de su trabajo en los hospitales durante la Guerra Civil norteamericana, años antes de que alcanzara la fama, y el impacto que tuvo personalmente en los casi 100 mil soldados que conoció entre 1963 y 1865.

Esta historia parece ser la versión decimonónica de la de alguna de esas grandes figuras del entretenimiento, tan comunes en la Segunda Guerra Mundial, que eran convocadas a levantar la moral de las tropas, pero la realidad es que no pudo empezar más alejado de eso. La razón que empujó a Whitman a los hospitales fue puramente personal.

Como muchos otros estadounidenses del norte, él vivía cómodamente en Brooklyn e ignoraba mucho de la guerra que se estaba desarrollando más al sur, esperando simplemente que terminara cualquier día. La ilusión de paz, sin embargo, se vino abajo cuando el 16 de diciembre de 1862 se topó con el nombre “teniente primero G.W. Whitmore” en una lista de heridos de la batalla de Fredericksburg. Whitman temió que pudiera tratarse de su hermano George y, sin manera de saber si estaba bien, decidió ir a buscarlo personalmente. Hombre poco acostumbrado a viajar de apuro, la travesía le resultó larga y traumática, ya que el poeta se trasladó desde Brooklyn a Washington, sede de los hospitales más importantes de la Unión, y, tras tres días de búsqueda infructífera y el robo de todo su dinero, se aventuró por recomendación hasta Falmouth, cerca del frente de Virginia. La pista había sido certera y allí, en un campamento militar, finalmente dio George, que no había sufrido más que una herida superficial en una mejilla.

Las razones para celebrar, sin embargo, no fueron demasiadas. Si bien su hermano se había salvado, Whitman quedó profundamente impactado por la juventud de los soldados que estaban en el frente y por las condiciones en las que eran obligados a vivir estos hombres que estaban sirviendo a su nación. La enfermedad estaba en todos lados y el primer momento en el que el escritor debió realmente enfrentarse a esta realidad, según expresó, tuvo lugar el 28 de diciembre de 1862 cuando zarpó de Falmouth en un barco con destino a Washington acompañado de cientos de hombres moribundos que iban a ser atendidos en los hospitales de la ciudad. Sintiendo que tenía que hacer algo, durante el viaje de tres horas Whitman dio los primeros pasos de su tarea humanitaria y circuló entre los enfermos recolectando cualquier tipo de información que le permitiera ayudarlos a enviar noticias a sus familias.

Convencido de que debía hacer más por ellos, Whitman se procuró un trabajo administrativo en la ciudad y dedicó sus ratos libres a visitar los 35 hospitales improvisados que funcionaban en Washington y a redactar artículos periodísticos sobre las condiciones allí reinantes. En principio no tenía ningún tipo de plan y fue sólo en la medida en la que se enfrentó a las miserias de la medicina premoderna que comenzó a interiorizarse sobre la situación. Como queda claro en su primer gran texto sobre el tema, “El gran ejército de los enfermos” (1863), todos los lugares que visitó estaban infestados de tifus, malaria y diarrea (condición que afectaba, según ciertas estimaciones, a 54% de los soldados de la Unión y a un sorprendente 99% de los confederados), enfermedades entonces sumamente debilitantes y potencialmente mortales. De más está decir que las condiciones higiénicas eran inexistentes y las posibilidades de tratamiento, prácticamente nulas.

Al contemplar todo esto, Whitman sintió que algo cambiaba adentro suyo, como él mismo dijo, volvía a creer en la humanidad. Conmovido por estos jóvenes – que eran para él, en su calidad de voluntarios sacrificados por la causa nacional, el epítome de la masculinidad – estimó que lo mejor que podía hacer por ellos era ayudarlos con simples actos de bondad, algo completamente inexistente en ese contexto, y contar su historia.

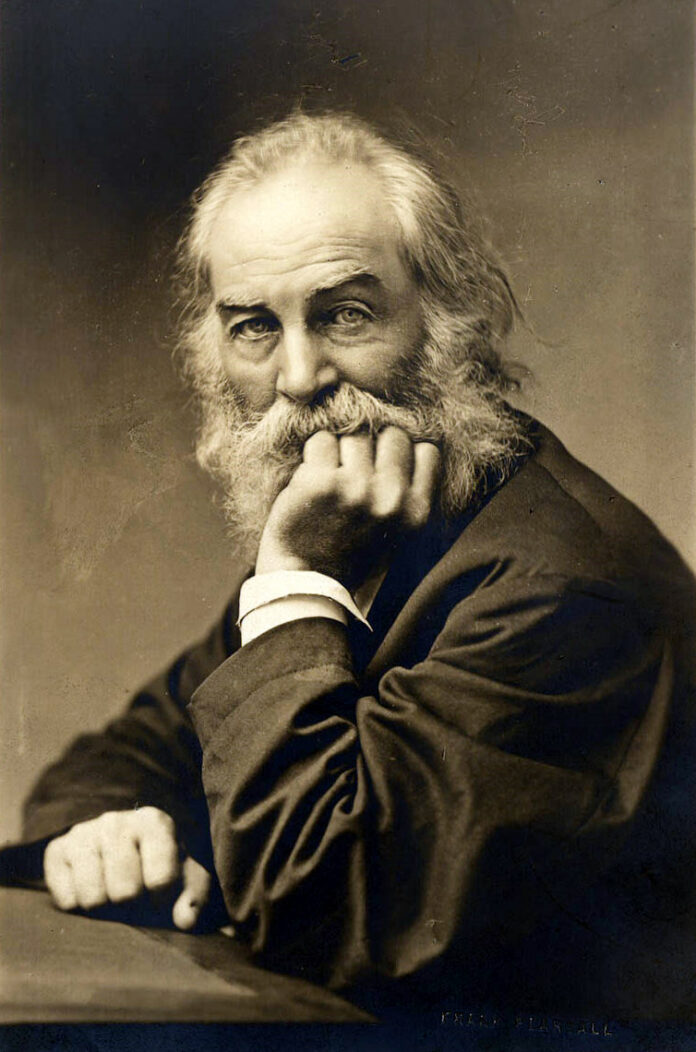

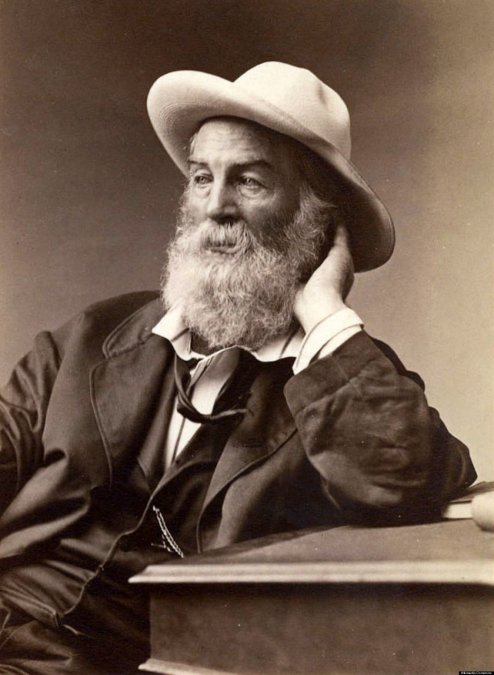

Para cumplir con este propósito, en primer lugar, estaba la imagen. Puede parecer sumamente banal, pero según expresó el propio Whitman: “en mis visitas a los hospitales descubrí que simplemente por una cuestión de la presencia personal y el emanar alegría y magnetismo ordinarios, triunfé y ayudé más que con la enfermería, o las golosinas, o los regalos de dinero”. Los soldados parecían disfrutar de su modo alegre, de su traje color vino y su sombrero de ala ancha, vistos, desde la perspectiva de un catre inmundo, como sinónimos de salud y algo a lo cual aspirar.

Cuidado el aspecto, Whitman también se preocupó por atender a cuestiones más materiales que, aunque pequeñas, pudieran tener un profundo impacto psicológico sobre los enfermos. Ya fuera con frutas, caramelos, tabaco, vino o un par de medias limpias, el poeta se paseaba entre las camas dando estos regalos de forma informal, sin el menor atisbo de caridad o lástima, para no herir el orgullo de estos hombres. Les daba papel y lápiz, se ofrecía a escribir cartas y tomaba nota, como lo había hecho en el barco a finales de 1862, de todo lo que le pudiera servir a estos muchachos para contar su historia. En consecuencia, los archivos de Whitman hoy están repletos de cuadernitos que, con sus anotaciones rápidas y anárquicas, nos permiten imaginarlo pensando una idea para un poema y, dos líneas más abajo, anotando detalles sobre la evolución de un paciente, información de contacto o recordatorios como “traer más duraznos, no olvidar”.

Aunque su trabajo era inestimable, ciertamente, no era único, ya que múltiples organizaciones de voluntarios se acercaban cada día a los hospitales para atender a los enfermos. La distinción más importante que los soldados hicieron sobre Whitman, sin embargo, parece apuntar a su sencillez y queda perfectamente resumida en los recuerdos del coronel de la Unión, Richard Hinton, al decir que el poeta con “sus historias graciosas (…) y sus pipas y tabacos valía más que todos los pastores y tratados de la Cristiandad (…). [N]o te preguntaba si amabas al señor, y no parecía importarle si lo hacías o no”.

Hacia el final de la guerra, además de sus artículos, Whitman escribió también una serie de poesías sobre el tema titulada Drum Taps (1865) que terminaría siendo absorbida por su obra magna, entonces todavía en construcción, Hojas de Hierba. Los años de fama finalmente llegarían, pero Whitman siempre consideraría que uno de los trabajos más importantes de su vida fue su actividad como “misionero de soldados” (concepto acuñado por él) ayudando a cientos de hombres a recuperarse o simplemente acompañándolos en sus últimos momentos, mientras veía como su propia vida se transformaba para siempre.