Oscar Wilde es el enfant terrible por excelencia de las letras inglesas. Dramaturgo, poeta y escritor, se destacó en todo lo que hizo y escribió con la impostura de saber que lo que estaba haciendo era excepcional. Esta excepcionalidad, no obstante, a veces puede afectar un poco la forma en la que se ve a su vida y, más específicamente, a las circunstancias que rodearon los juicios sobre su homosexualidad y su posterior caída en desgracia. Este tema ya ha sido tocado por historiadores, novelistas y cineastas, pero la marca que parece atravesar todos estos relatos es la idea de que Wilde es la muestra exagerada de la forma en la que el contexto victoriano buscaba sofocar a todo aquel que trasgrediera las normas sociales. A pesar de lo tentador de esta visión, inclinados como podamos estar hoy a ver a Wilde como un mártir gay del contexto británico de fin de siglo, los juicios a los que fue sometido parecen hablar más de sus propias circunstancias que de otra cosa.

Hay amplia evidencia hoy que indica que, aunque la homosexualidad de hecho era un crimen en la Inglaterra victoriana, no era uno que la justicia se esforzara por perseguir. Según números presentados por el sociólogo Ari Adut, para 1956 menos del 30% de los acusados por este crimen llegaban a ser condenados, algo bastante menor cuando se lo compara con casi un 80% de condenas para acusados en otro tipo de crímenes. Pareciera, casi en un contrasentido, que la censura de la homosexualidad en este contexto tenía muchas más razones para no hacerse . En primer lugar, era un crimen sin víctimas y era extremadamente difícil probarlo, especialmente porque los involucrados, en general trabajadores sexuales de clase baja, no calificaban como testigos respetables. Por otro lado, existía un tabú importante alrededor de todo lo que tuviera que ver con el sexo, en este caso especialmente relacionado a actos “antinaturales”, que hacía muy complicado dar publicidad a estos actos, aún para denunciarlos, lo que explicaría la excepcionalidad de un caso tan mediático como el de Wilde. Pero quizás la razón más importante por la que se evitaba llevar estos casos a juicio era el poder contaminante que tenía la homosexualidad como crimen. En este sentido, naturalmente, probar la existencia de la sodomía era condenar a otras partes involucradas, como la familia o el círculo social del acusado, por lo que en un contexto de elite, sumado a la popularidad en el caso de Wilde, era una forma de atraer atención negativa sobre la clase social entera. Teniendo esto en cuenta, es más fácil entender porque la homosexualidad de Wilde, que antes de su juicio ya era un secreto a voces, fue tolerada durante tanto tiempo. Basta mirar las fotografías de él, incluso de inicios de la década de 1880, para ver que encajaba perfectamente en el estereotipo del “desviado” de la época, algo que se insinuaba incluso de forma pública en caricaturas y parodias. Sin embargo, para mediados de la década Wilde pareció adaptarse a lo esperado de un hombre de su edad y – luego de un corte de pelo, su matrimonio con Constance Lloyd y el nacimiento de sus dos hijos – las sospechas se acallaron un poco, tachándose los aspectos más polémicos de su personalidad como simples excentricidades. Para finales de la década, no obstante, los rumores sobre Wilde se reavivaron. Si se pudiera establecer una especie de cronología, la primera sospecha llegó con la publicación de El retrato de Dorian Gray (1890), un libro acusado de contener escenas obviamente homoeróticas. Pero de la mano de esta ficción y sus controversias, vino también una actitud cada vez más indiscreta de la parte de Wilde, cada vez más propenso a dejarse ver en público con otros hombres, a comentar sobre la belleza masculina sin tapujos y a organizar encuentros no demasiado secretos con prostitutos. En el medio de todo esto, sin embargo, lo que terminaría haciendo colmar el vaso de la tolerancia fue su publicitada relación con Lord Alfred Douglas, un estudiante de Oxford que era hijo del Marqués de Queensberry, John Sholto Douglas.

En sí nada de esto era causa aún para desatar una acusación en su contra, por más que pudieran existir reticencias privadas frente a su estilo de vida. Es importante recordar que en ese momento Oscar Wilde era el dramaturgo más destacado de Londres, reconocido y amado por la alta sociedad londinense, y que estos pequeños pecados se podían perdonar frente a la posibilidad de poder codearse con el hombre del momento, como se había hecho y se hacía en tantas otras ocasiones. Realmente hizo falta un hombre como Queensberry – divorciado, solitario, alejado de sus hijos y de la honra familiar, dado a los litigios y sin nada que perder – para exponer a alguien como Wilde.

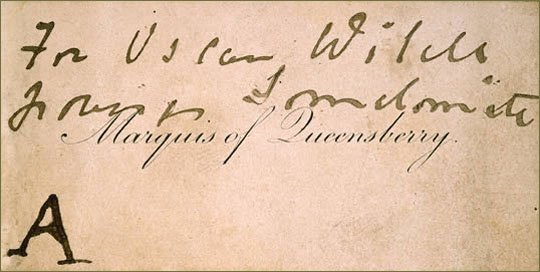

A fines de 1894, cuando todos en la alta sociedad conocían el romance entre Douglas y el dramaturgo, el marqués comenzó a amenazar a su hijo para que abandonara a Wilde. Aquel se rehusó a atender las demandas de su padre, por lo que Queensberry comenzó una campaña en contra del escritor, intentando, por ejemplo, perturbar el estreno de La importancia de llamarse Ernesto e intimidarlo, aunque sin llegar a mayores en principio. El episodio cúlmine de esta escalada de violencia contra él finalmente ocurrió en febrero, cuando el marqués dejó una carta de visita en el Club Albermarle, al cual Wilde acudía asiduamente, indicando que era “para Oscar Wilde posando como sodomita”, una afirmación lo suficientemente matizada como para evitar un juicio por difamación. Esta acusación, sin embargo, era severa por su carácter público en una sociedad en la que todo se aceptaba mientras no se hablara de ello. Con la suerte echada, Wilde tomó la decisión de denunciar a Queensberry por libelo, seguro de que cualquier tipo de testigo que él pudiera llegar a convocar (probablemente prostitutos que estarían de su lado) sería descartado por falta de credibilidad y que la situación finalmente derivaría en un concurso de popularidad entre Wilde, una de las personas más celebradas del momento, y el marqués, un individuo marginado por ella. El tiro, como la historia tristemente lo comprueba, le terminó saliendo por la culata. Para abril de 1895, se inició el juicio de libelo y por primera vez se discutió el tema de la homosexualidad de Wilde en la arena pública. Edward Carson, abogado de Queensberry, fue muy hábil a la hora de armar su caso, ya que enmarcó la cuestión de forma que el dramaturgo quedara como un individuo que no buscaba el placer personal sino que, a través de sus escritos “degenerados” y su participación en círculos frecuentados por jóvenes respetables, estaba ejerciendo una influencia corruptora sobre la nación. Los testigos, como fue previsto, no aportaron demasiado, pero la defensa representó a Wilde como un peligro, un provocador, y él, quizás confiando demasiado en su propia celebridad, no hizo más que confirmarlo con su cinismo a la hora de responder las preguntas que le hicieron durante el juicio. Así, por nombrar sólo un ejemplo de entre las miles de ironías, cuando se le preguntó si había besado a un joven sirviente él contestó: “Oh cielos no. Era un chico especialmente desprovisto de atractivo. Era desafortunadamente extremadamente feo. Me daba lástima por él”. Los comentarios de este tipo lograron que la opinión pública se volviera en su contra y, temiendo lo peor, los abogados de Wilde le sugirieron que retirara la demanda, pero ya era demasiado tarde. La prensa se estaba haciendo un festín con todo lo que había trascendido y los rumores de homosexualidad que antes habían sido meras chispas de repente incendiaron la reputación de las clases altas británicas por entero, llegando a tocar incluso al mismísimo primer ministro, Lord Rosebery. Esta asociación, aunque surgida circunstancialmente, resultó demasiado peligrosa y, con la reputación del gobierno en juego, se tomó la decisión, de forma excepcional, de llevar a Wilde a juicio por su homosexualidad.

Aún en un momento de tal definición como este, se nota que – por las influencias corruptoras que se creía que este tipo de escándalo podía tener sobre la sociedad – se trató de castigar al escritor de la forma más suave posible. En vez de condenarlo por sodomía se habló de “gran indecencia” (con un máximo de dos años en prisión), no se explicitaron los actos cometidos y se filtró mucha información, dándosele amplias oportunidades a Wilde de escapar antes de su juicio. Wilde, no obstante, decidió quedarse y enfrentarse a su destino, quizás confiando que su celebridad lo protegería, como lo había hecho hasta entonces. Muy a su pesar, para mayo lo llevaron frente a los tribunales y una a una se fueron probando las acusaciones, mientras él contemplaba como la sociedad que tanto lo había amado le soltaba la mano. Sus obras de teatro se levantaron y los libros de su autoría comenzaron a desaparecer de las librerías. Ya preso en la cárcel de Reading , el escarnio, que bien podría haber quedado atrás, se volvió cada vez más fuerte. Por miedo a la contaminación, personalidades de todo tipo, incluso aquellas que habían sabido de su sexualidad, se preocuparon por criticarlo activamente y por marcar una distancia con él. El caso más paradigmático de esta situación fue el de su propia mujer que, aunque sin divorciarse de él, cambió el nombre de sus hijos y se aseguró de que no pudieran ver a su padre nunca más. Solo y virtualmente sin ningún tipo de apoyo, en 1897 Wilde salió de la cárcel y abandonó el país. Intentó reconectar con viejas amistades y amantes, pero todos los intentos fracasaron frente a lo tóxico de su nuevo estatus. Habiendo caído en desgracia, Wilde se instaló en París, donde se dice que se entregó al catolicismo, y allí terminó muriendo de meningitis en la pobreza el 30 de noviembre de 1900.