Cuando Solimán el Magnífico subió al trono, con 25 años de edad, fue descrito por un enviado europeo como un hombre alto, pero fuerte y de rasgos delicados: “Su cuello es muy largo, su cara es delgada y tiene la nariz aguileña. Tiene un buen tono de piel, aunque tiende a palidecer. Se dice que es un señor muy sabio que disfruta del estudio, y todos esperan grandes bienes de su reinado”.

Mientras, un segundo embajador afirmaba: “Es un amable cordero que ha sustituido al fiero león”. El tiempo vendría a demostrar que nada más lejos de la realidad, pues el “amable cordero” que suponía que iba a ser Solimán no solo supo mantener los territorios conquistados por su padre Selim I, sino que los agrandó de tal manera que su imperio acabaría por abarcar desde Hungría hasta Irak y desde Yemen hasta las estepas rusas al oeste del mar Caspio.

En total, en la época de mayor esplendor del Imperio otomano, es decir, en la de Solimán el Magnífico, este llegó a tener unos 12.000 km de fronteras.

El Imperio

La fama del padre de Solimán no era gratuita. Ya en el momento de su ascensión al trono en 1512 se significó por lo cruento de los sucesos que lo precedieron: tras destronar a su padre, el sultán Bayaceto II, mandó matar a sus hermanos y sobrinos para que ninguno de ellos le disputase el trono. No contento con esto, y en un alarde de macabra y cautelosa previsión, también mandó asesinar a todos sus hijos excepto al que había escogido como sucesor, Solimán, para que a él mismo no le ocurriese lo que le había sucedido a su padre.

En cualquier caso, se precipitó: Solimán se hallaba ejerciendo como gobernador en Manisa cuando le llegó la noticia de la prematura muerte de su padre –que apenas contaba 40 años de edad–, al parecer a causa del carbunco, una extraña enfermedad de la piel que habría desarrollado por su incesante e insalubre contacto con los caballos de batalla.

Y es que Selim I, en los apenas nueve años que duró su reinado, no llegó a pasar ni dos meses seguidos en Estambul, la capital. Tantas y tan continuas eran las campañas bélicas que emprendía.

A pesar del fatal resultado que para el propio Selim tuvo esta frenética actividad, las consecuencias que acarreó para Solimán y para el Imperio otomano fueron altamente positivas. Por el este, Selim I puso freno a las incursiones que llegaban continuamente desde las tierras persas del Imperio safávida. Por el sur, conquistó los territorios del Imperio mameluco, lo cual incluía Siria, Egipto, Palestina y los santos lugares de la península arábiga, es decir, Medina y La Meca.

La absorción del antiguo Imperio mameluco no solo procuró al sultanato otomano el prestigio de ser desde ese momento –y durante los cuatro siglos venideros– el guardián y custodio de los santos lugares del islam, sino también, en una perspectiva más prosaica y terrenal, le otorgó el control absoluto de las rutas internacionales de comercio a gran escala entre el Lejano Oriente y Europa a través de los puertos egipcios del mar Rojo.

Así pues, el imperio que Solimán heredó de su padre era infinitamente más rico, poderoso y temido de lo que nunca habría podido llegar a soñar doscientos años antes el fundador de aquella dinastía seminómada salida de las estepas de la Anatolia central. A Solimán se le conoce en Occidente con el sobrenombre del Magnífico precisamente por el esplendor y la opulencia de su corte, además de por su fama personal de hombre generoso y desprendido.

Sin duda, la inmensidad de sus riquezas le ayudaba a hacer gala de dichas cualidades. En Oriente, en cambio, se le conoce por un alias más acorde con una de sus múltiples facetas, la de excelente administrador y gobernante: entre los turcos y los árabes a Solimán se le llama el Kanuni, el Legislador.

Como hiciera unos mil años antes el emperador bizantino Justiniano, su predecesor en el trono de la misma ciudad –entonces denominada Constantinopla–, Solimán recopiló, organizó y codificó la legislación civil y administrativa por la que habrían de regirse a partir de aquel momento –y durante siglos– todos sus súbditos, fuesen estos musulmanes, cristianos o judíos.

Disputa en Hungría

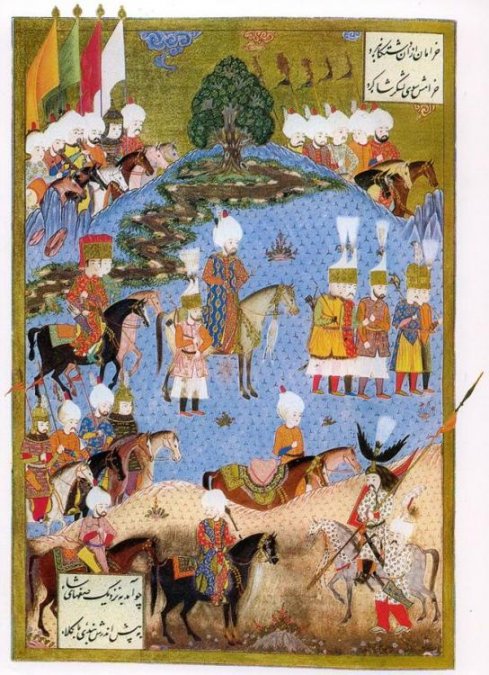

De igual modo, era grande la fama que Solimán tenía como poeta, mecenas de las artes y de las ciencias e incluso orfebre. Pero el aspecto que más sobresalía en su vida pública era el de valiente e incansable general de sus ejércitos. Apenas enterrado su padre, emprendió camino mirando en dirección opuesta a la que su progenitor había tomado siempre: se dirigió hacia el oeste europeo, donde se asentaba la otra gran dinastía de su tiempo, la de los Habsburgo.

La casa de los Habsburgo, o de los Austrias, había sido la familia elegida por los príncipes alemanes desde finales del siglo XIII para ocupar el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. A mediados del siglo XV esto no suponía más que el gobierno de una serie de condados dispersos por Europa central. Sin embargo, a principios del siglo XVI, el poder de los Habsburgo se había engrandecido y consolidado definitivamente en la figura del rey Carlos I de España, que fue elegido emperador del Sacro Imperio como Carlos V.

Este soberano, coetáneo de Solimán, dominaba territorios tan inmensos como dispares, que incluían España, las Indias, Austria, Alemania, los Países Bajos, Bélgica y las posesiones del reino de Aragón, es decir, Sicilia, Nápoles y Cerdeña. Pero la mayor oposición que Solimán se encontró por parte de los Austrias discurrió en el territorio de Hungría, cuyo reino era reclamado por el hermano del emperador Carlos, el archiduque Fernando.

Al poco de ascender al trono, Solimán ofreció a los húngaros el cese de las hostilidades turcas a cambio del pago de unos tributos anuales. Los húngaros, confiados en el apoyo de las fuerzas cristianas del Sacro Imperio, le cortaron la nariz y las orejas al enviado otomano y lo devolvieron a Estambul. Solimán no vaciló. Marchó sobre la línea defensiva húngara del sur, capturando Belgrado y toda Serbia.

Tras esto se desvió hacia la isla de Rodas, donde se hallaba instalada la orden militar de los Caballeros de San Juan. Probablemente de esta manera honraba la memoria de su padre, que justo antes de su inesperada muerte planeaba el ataque a la isla-fortaleza. Desde ella, las fuerzas cristianas hostigaban incesantemente a los navíos musulmanes que, tanto por tránsito de peregrinos a los lugares santos como por transporte de mercancías entre Egipto y Estambul, necesitaban seguir esa ruta marítima.

Tras varios meses de asedio, los caballeros supervivientes fueron expulsados con la promesa de no volver por aquellos dominios. No tardarían en romper el compromiso adquirido, instalándose siete años más tarde en la isla de Malta. En cualquier caso, con el abandono de Rodas, el Mediterráneo oriental quedó ya, a partir de aquel momento, en manos otomanas. Tras diversos episodios de tensión entre Luis II de Hungría y el Sultán, Solimán acabó presentando batalla en Mohács, en la que venció y donde incluso perdió la vida el jovencísimo rey húngaro.

Tras esto se retiró, no sin antes entronizar a su protegido, el noble húngaro Juan Zápolya. De esta manera, dejaba que los húngaros se agotasen por las interminables luchas fratricidas entre los bandos que defendían a Zápolya y los que lo hacían con Fernando de Austria, que invadió el país al cabo de un año.

Solimán volvió para reinstaurar en el trono a su protegido, y tras lograrlo decidió asediar Viena. Sin embargo, en este trance fracasó. Lo mismo ocurriría tres años después en un nuevo intento en el que, además, jugaba el importante factor propagandístico de la presencia en la ciudad del mismísimo emperador germano, Carlos V.

Con toda probabilidad, la cristiandad europea contuvo la respiración ante lo que parecía un choque inevitable entre los dos colosos. Finalmente no hubo enfrentamiento directo, probablemente porque ambos titanes tuvieron en cuenta las consecuencias que ello podía acarrear a sus respectivos imperios.

Tras diversos incidentes a lo largo de los siguientes años, finalmente Hungría pasó a ser una provincia más del Imperio otomano, perdiendo así definitivamente su independencia.

Del Mediterráneo al mar Rojo

El segundo frente que el Magnífico tenía abierto con los Habsburgo se desarrollaba en las aguas del Mediterráneo occidental. Los otomanos no podían plantar cara a los Austrias en su propio territorio, pero sí los piratas y corsarios musulmanes que, desde sus posiciones en el norte de África, en especial desde Túnez y Argelia, atacaban las costas y los navíos españoles e italianos.

Carlos V se decidió a organizar una gran expedición de castigo contra los berberiscos, por lo que a estos no les quedó más opción que organizarse también y unirse bajo la única bandera que podía conseguir tal cosa, la otomana.

Solimán vio así abiertas las puertas de su implicación en el asunto sin que ello le supusiera grandes costes. Nombró a Jeyr Addín, más conocido entre los europeos como el famosísimo pirata Barbarroja, gran almirante de la flota turca. Al igual que sucedía con el frente que se desarrollaba en Europa central, los avances y retrocesos en una y otra línea de ataque eran incesantes, y durante decenios no se pudo establecer un claro vencedor ni en tierras centroeuropeas ni en las aguas del Mediterráneo occidental.

Los que sí dieron un golpe mortal al tráfico marítimo otomano fueron los portugueses al descubrir una nueva ruta a India. A finales del siglo XV Vasco de Gama dobló el cabo de Buena Esperanza, y ya desde 1500 Portugal comenzó a establecer sus propios lazos comerciales con India y el Asia oriental. Con el tiempo, esto supuso la pérdida del monopolio del comercio internacional, hasta ese momento en manos musulmanas, porque los europeos prefirieron usar las facilidades comerciales de que disponían otros cristianos.

Por si esto fuera poco, Solimán perdería la batalla en la que se enfrentó a las fuerzas portuguesas establecidas en las costas del golfo Pérsico, con lo que desaparecía para siempre el control absoluto que había tenido sobre la ruta del sur hasta India. Sin embargo, existía otra vía que Solimán ansiaba conquistar. La iniciaban las múltiples naves que se adentraban en el golfo Pérsico para atracar en Basora, al sur de Irak.

Desde allí la ruta ascendía por el Éufrates hasta llegar a Alepo y a la costa siria. El final de dicho camino terrestre ya se hallaba en manos otomanas, pero gran parte aún discurría por territorio safávida, es decir, por tierras de unos de los mayores enemigos del Imperio otomano. Tras firmar la paz con Austria en 1533, Solimán emprendió de inmediato la marcha sobre Irak, y antes de finalizar el año ya había conquistado Bagdad, y Basora poco después.

A pesar de intentarlo en otro par de ocasiones, poco más pudo ganar Solimán a los safávidas en los años siguientes, de manera que al fin se avendría a firmar el Tratado de Amasya, con el que reconocía el statu quo de sus respectivas posiciones. La última de las grandes batallas marítimas que Solimán emprendió fue contra los caballeros de la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, los mismos a quienes había expulsado de Rodas.

España les había regalado otra isla, la de Malta –de donde tomaron su nuevo nombre, el de los Caballeros de Malta–. Desde allí emprendieron de inmediato sus habituales acciones de hostigamiento a los turcos. Estos invadieron la isla, y durante cuatro meses mantuvieron el asedio a la ciudad de Malta. Parecía que la historia de Rodas se iba a repetir. Sin embargo, España envió refuerzos, de manera que los caballeros pudieron hacer frente a las tropas turcas y lograron rechazarlas.

Entorno conspiratorio

En el trato de los asuntos internos de sus vastos territorios, a Solimán se le consideraba un rey ecuánime. Aunque se dice que nunca en su vida usó dos veces los mismos ropajes, era al parecer un hombre austero. Le gustaba rodearse de hombres que se hubiesen ganado su confianza por las virtudes y los méritos demostrados, y no por pertenecer a la clase aristocrática o por ser socialmente populares.

Esto se plasmó, por ejemplo, en el nombramiento de sus grandes visires, elegidos entre los miembros de una clase dirigente especial que se desarrolló en el Imperio turco otomano: los esclavos del Sultán. Solían ser muchachos procedentes de las capturas llevadas a cabo en cualquiera de las innumerables guerras del Imperio y que hubiesen demostrado alguna particular cualidad.

Por ello entraban a formar parte de la casa del sultán, desde donde podían ascender a altos cargos en función de su valía y habilidades políticas. Este era el caso del mejor de los amigos de infancia de Solimán, el griego Ibrahim Pashá, que llegó a tener un gran poder en todos los asuntos del estado y que incluso se casó con una hermana del emperador. Todo ello no fue suficiente para, tras trece años de servicio en el cargo de gran visir, equivalente a un primer ministro, evitarle la muerte.

Pero ni ella misma lo vería nunca –murió ocho años antes– ni puede decirse que con sus intrigas y maquinaciones hiciera un gran favor al Imperio, pues Selim II dedicó su reinado fundamentalmente a entretenerse en orgías y festines.

Quizá fuera porque lo sospechaba, o por la muerte de su adorada esposa o por cualquier otra razón, pero la triste realidad es que Solimán, el más grande de los gobernadores otomanos y uno de los hombres de estado más inteligentes y admirables de todos los tiempos, pasó sus últimos años de vida sumido en un preocupante estado de melancolía y descuido personal que lo llevó a hincharse desmesuradamente, además de sembrarlo de manías y supersticiones.

Una última disputa con los Habsburgo llevará a Solimán a Hungría al frente de sus tropas. La noche anterior al enfrentamiento en Szigetvár, en su tienda de campaña, un infarto terminó con su vida. Su historia, desde entonces y hasta hoy, formará parte de los mitos atemporales tanto en Oriente como en Occidente.