Asomarse a las décadas de 1960 y 1970 en el contexto latinoamericano es, ante todo, asomarse a una época de ebullición política, social y artística. El mundo, de repente, tenía su ojo puesto en la región y, entre “booms” literarios y revoluciones, se abría un mundo de nuevas posibilidades en el cual nombres tan dispares como el de Fidel Castro y Julio Cortázar empezaban a aparecer en la misma conversación. En este punto, como bien indicó Claudia Gilman en su clásico trabajo Entre la pluma y el fusil, ante la urgencia de la novedad, la vasta mayoría de los intelectuales latinoamericanos, representados mayormente por la izquierda, de repente encararon su trabajo con un a nueva convicción: “la de que el intelectual podía y debía convertirse en uno de los principales agentes de la transformación radical de la sociedad”. Y es en este marco que una figura como la de Mario Benedetti, sin dudas, resulta paradigmática ya que, aunque quizás uno no encuentre en él la genialidad presente en la labor de algunos de sus contemporáneos, logró encarnar como ningún otro la figura del intelectual comprometido.

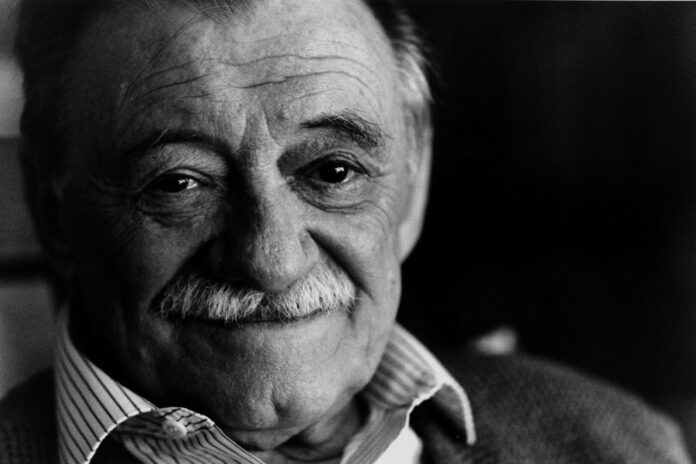

Había nacido de padres italianos en Paso de los Toros, Tacuarembó el 14 de septiembre 1920, pero a muy pocos años la familia del joven Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti se mudó a Montevideo. Creció sabiendo lo que era el trabajo, debiendo incluso abandonar la educación formal para ganarse la vida, y pasó mucho de su temprana adultez empleado en todo tipo de oficios en Montevideo y, entre 1938 y 1941, en Buenos Aires. Es más, hay quienes dicen que fue en la Plaza San Martin de esta última ciudad, dónde iba usualmente a leer en los respiros que le dejaba su trabajo como taquígrafo, que decidió ser escritor.

Así, Mario Benedetti ingresó al mundo de las letras en 1945, cuando, de vuelta en Montevideo, publicó por iniciativa propia su primer libro de poemas, La víspera indeleble, y comenzó a colaborar con el mítico semanario uruguayo Marcha, de Carlos Quijano. La fama literaria, sin embargo, le llegó recién con Poemas de la oficina (1956), primer poemario en el que subvirtió los estándares del género al concentrarse más en temas mundanos, urbanos, y en lo que él llamaba el valor “comunicante” del poema.

En este sentido siempre resulta más interesante acercarse a Benedetti con otro espíritu, más relacionado a lo que él mismo sugería cuando dijo que no escribía para un lector futuro, “sino para el que está aquí, poco menos que leyendo el texto sobre mi hombro”.

Siguiendo lo planteado por la investigadora española Remedios Mataix, Benedetti parece ser un autor que además de haber estado comprometido política y socialmente, supo llevar la idea de compromiso a un nivel más profundo. Para él, este concepto se relacionaba, según Mataix, con la “voluntad de cumplir y exigir el cumplimiento de la palabra dada”, llevando adelante una búsqueda elemental por la verdad, por “rescatar lo auténtico”. De este modo, Benedetti podía poner a su lector en contacto, no sólo con grandes temas políticos y sociales, sino también con cosas tan básicas como el amor, algo que el autor, lejos de la banalidad, llegó a definir como “una necesidad vital del ser humano”. Al asumir este compromiso en sentido amplio, Benedetti escribía para movilizar, para comprometer profundamente al lector y acercarlo a las vicisitudes de la condición humana, algo que iba mucho más allá de una mera cuestión panfletaria.

Quizás por eso, cuando pudo volver a su país en 1985, aún tras el fracaso del sueño revolucionario setentista, Benedetti siguió haciendo lo que siempre había hecho: escribir. Meditó sobre el exilio y el “desesxilio”, como él llamaba al doloroso proceso de retornar, y se ganó el reconocimiento de toda una nueva generación de lectores que, aún sin ser “entendidos”, hallaban valor en la obra de Benedetti.

Para cuando murió el 17 de mayo de 2009, como probaron los centenares de personas que se acercaron a velarlo, su nombre había quedado definitivamente enlazado al de la historia uruguaya y latinoamericana.