Lo bueno era que muchos equipos tenían ese as de espadas, y en los encuentros entre ellos como rivales surgía el fútbol en estado de gracia. Había Diez de diferentes improntas, pero todos eran decisivos en sus equipos y solían serlo en los partidos. Otra cosa buena era que casi nunca se borraban en los partidos importantes y menos aún en los partidos en los que se pegaba con aspereza o mala intención; no los intimidaba el golpe y respondían con más fútbol. Encima, no se lesionaban casi nunca, y solían tener “socios”, jugadores compinches con los que se entendían casi sin mirarse, o nueves goleadores que transformaban en goles sus obras de arte.

Independiente, por ejemplo, tenía a Ricardo Bochini. El Bocha. Un enano desgreñado que parecía que no levantaba la cabeza nunca de la pelota, de lo cual se deduce que sus ojos estarían vaya a saber dónde, porque el tipo veía todo mejor y antes que nadie. Mágico y simple, gambeteaba casi sin moverse ni usar la cadera; transformó a Daniel Bertoni en crack y le hizo hacer goles a jugadores de madera, de los que Outes (su apodo era “Madera”, justamente) es la mejor prueba. Independiente tuvo su época de gloria internacional bajo su conducción, construyó con Bertoni un golazo contra la Juventus en 1973, en fin… Un talento y calidad insuperables dentro de un físico que daba más para el metegol que para el fútbol de once…

River tenía a Norberto Alonso. El Beto. Un jugador tan extraordinario como odiado por las hinchadas rivales, cosa que no ocurría con el Bocha. De piernas largas y movimientos elegantes, este crack de pelo largo y zurda prodigiosa dominaba todas las destrezas: pase corto, largo, gambeta, remate al arco de lejos y de media distancia, cabezazo. En estas últimas quizá le sacaba alguna ventaja al Bocha, que lo superaba en gambeta y juego en espacio corto. Era un verdadero monstruo del fútbol, como su colega rojo. Le hizo a Santoro en el Monumental el gol que Pelé no pudo hacer en el Mundial ´70, y el estadio aplaudió de pie cinco minutos seguidos. Con J.J.López se entendía a la perfección, y le hizo hacer decenas de goles a Morete (el Puma, un tronco que se ubicaba bien y no podía tocar la pelota más de dos veces seguidas porque se le iba); es más, lo hizo goleador de más de un torneo. Contra Boca, encima, se desataba. Hizo los goles en La Bombonera el día de la pelota naranja, los gritó como un desaforado… Un jugador fuera de serie, de máximo nivel. Sin ánimo de polemizar, para quien esto escribe, Francescoli a lo sumo puede llevarle el bolso al Beto, eh. Y encima de eso, el Diez suplente del Beto era… Alejandro Sabella. Otro gran jugador que lamentablemente cayó en el club equivocado y en el momento equivocado, ya que estaba el intocable Alonso y por eso jugó menos de lo que hubiera merecido. Cuando le tocó hacerlo cumplió y muy bien, y se fue vendido al Sunderland de Inglaterra. Después volvería a Argentina y jugaría en Estudiantes, pero… ya en otra década, la del ochenta. Así que es otra historia.

Boca también tenía su duende: Osvaldo Potente. Patota. Un petiso retacón de piernas cortas y cabeza grande, con entradas en la sien de un tipo de cuarenta y pico y que jugaba sonriendo. Era un genio del espacio. Sabía dónde estaba cada compañero y cada rival, todo el tiempo. El pase de primera sorpresivo, el toque sutil, la habilitación exacta, eran su marca de calidad. Cabeceaba muy bien a pesar de ser un tapón y tenía buena pegaba en los tiros libres. Era el patrón del juego, pelota que tocaba generaba algo. Hugo Curioni, un cordobés empeñoso que simbolizaba la torpeza en su máxima expresión, se cansó de hacer goles gracias a las asistencias de Patota; recuerdo dos de ellas en un 5-2 nocturno contra Ríver en 1973. Y cuando Carlos García Cambón (un nueve fino, inteligente, de calidad) llegó a Boca en 1974… bueno, ya fue robo. En el primer partido que jugaron juntos ya le clavaron otro 5-2 a Ríver. García Cambón hizo cuatro, dos fueron asistencias de Patota, la última de ellas de taco y de espaldas devolviéndole una pared en la medialuna del área. Irrepetible. Ese equipo del ´74 le hizo de a cinco o seis a muchos rivales, porque encima había otros “Diez accesorios”: el Chino Benítez y Marcelo Trobbiani. Era como jugar con tres Diez. Encima, mirabas a las puntas y estaban Enzo Ferrero y Mané Ponce. Cracks y lujo partido tras partido.

Racing tenía a Miguel Ángel Adorno, un jugador zurdo de alta calidad aunque algo discontinuo por lesiones y porque no era, digamos, de gran fortaleza anímica. Tenía pinceladas y gran pegada. Después de Adorno, Racing sacudió el mercado comprando a Ricardo Julio Villa, el barbudo que se destacaba en Atlético Tucumán. Este era un exponente del “Diez Tanque”, ya que era grandote y fornido. Tenía calidad pero era irregular; hacía partidos deslumbrantes y era capaz de gambetear de a tres, pero tenía partidos en los que ni la tocaba ni parecía preocuparse por hacerlo.

Huracán, en cambio, era todo lo contrario: su Diez era Carlos Babington. El Inglés. Jugador elegante, de postura erguida y cabeza levantada. Gran tiro libre y pase largo y corto de alta precisión aún en espacios reducidos. Pero Huracán tenía además otro Diez, que jugaba de ocho y era tan bueno como Babington: Miguel Brindisi. De más dinámica, más ida y vuelta, menos ordenado pero igual de talentoso. Entre ambos hicieron divertir al Loco Houseman, un diablo en la punta derecha, y hasta transformaron en goleador al bueno de Roque Avallay, un nueve normalito nomás. Babington fue vendido después al Wattenscheid 09 de Alemania, transformándose en el primer jugador argentino en emigrar a ese país.

Vélez comenzó los setenta con la despedida del gran Diez de su historia: Daniel Willington. Un crack completo, alrededor del cual giraba el equipo. Nunca pudo reemplazarlo, si bien llegó Miguel Benito, El Fantasma, que no era más delantero, y tenía al gran Carlos Bianchi, un nueve goleador infalible. Willington volvería al club a fines de la década, ya cargado de años y lejos de su mejor forma.

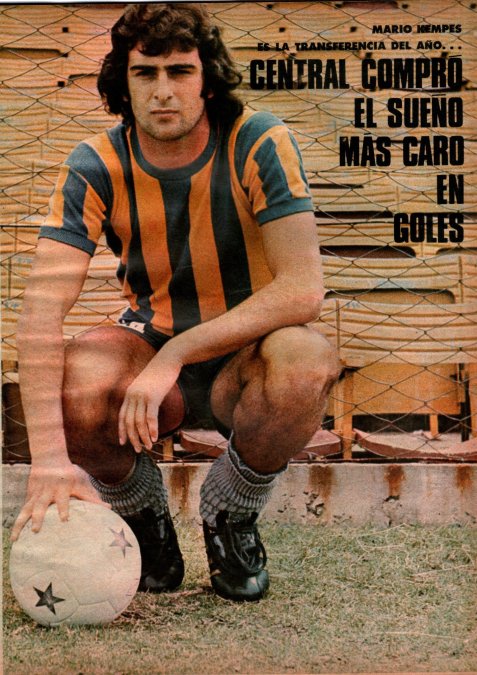

Los rosarinos también tenían sus creadores: Newell’s tenía a Mario Zanabria, un zurdo distinto que hacía jugar a un equipo que tenía muchos buenos jugadores y unos wines-wines tremendos: Marcos Pereira Martins y Heraldo Becerra, brasileños ambos, y luego Cucurucho Santamaría. Todos ellos convergían en Alfredo Obberti, un nueve de buena técnica que se retrasaba y asociaba en el juego creador. Zanabria era la batuta de esa orquesta, y fue comprado por Boca para ser el Diez elegido por el Toto Lorenzo. En la segunda mitad de la década. Allí también se destacó, fue campeón de América y desplazó al puesto de obrero a Jorge Ribolzi, El Ruso, que venía de ser el dueño de la pelota absoluto en Atlanta, donde era el Diez y tenía tanto juego como dinámica; Lorenzo transformó al Ruso en un doble cinco (¡en la década del setenta!) haciéndolo jugar junto al gran Chapa Rubén Suñé. Ese dúo jugaba de memoria, metía y jugaba, recuperaba la pelota y se la daba a… Marito Zanabria, que resolvía las cosas con el Toti Veglio (un diez que jugaba de nueve, talentoso de un par de toques), Juanchi Taverna (un bloque de granito con piernas) o los wines, Heber Mastrángelo (limitado pero oportuno y vivo) y el Mono Perotti (un rayo que prefería las diagonales al desborde).

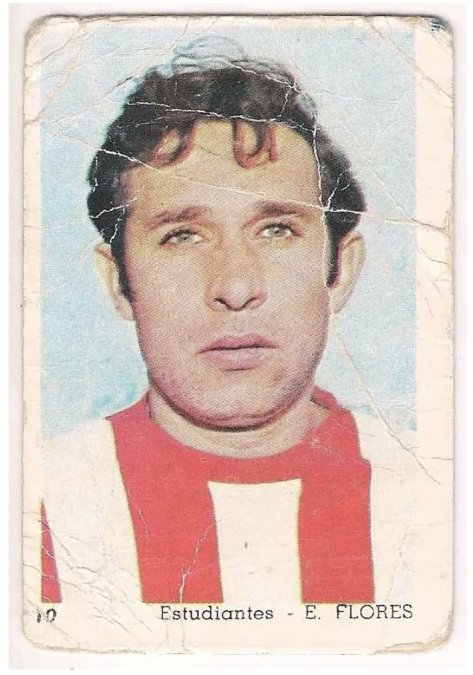

Estudiantes de la Plata había sido tricampeón de América a fines de la década del sesenta. Su Diez era Eduardo Flores, El Bocha. Bien acompañado por Juan Echecopar y entendiéndose a las maravillas con el nueve Marcos Conigliaro y el once Juan Ramón Verón, La Bruja original, un crack. El Bocha era un buen jugador pero no tenía demasiado contacto con la pelota, no era el dueño del equipo. De hecho, Estudiantes jugaba a otra cosa: palo y a la bolsa, correr, velocidad, desbordar, qué es eso de andar elaborando. A poco de empezar la década del setenta El Bocha Flores fue vendido a Francia y su lugar lo ocupó Daniel Romeo, un peladito con cara de niño prolijo que tenía buenas pinceladas y a quien la camiseta le fue agregando sacrificio a su juego, que sin embargo nunca perdió elegancia.

En la vereda de enfrente, Gimnasia, el Diez era José Santiago, El Moncho. Nada del otro mundo, ahí la estrella era Delio Onnis, un tremendo goleador que a principios de la década fue vendido a Francia, donde triunfó durante muchos años.

Colón tenía a Edgardo Di Meola, La Chiva, un jugador con panorama y que hacía goles, que fue comprado por Ríver y se transformó en nueve. Y más tarde en la década, Unión tuvo a Víctor Marchetti, que llegó desde Ríver y que tenía buen pase y sobre todo un cabezazo demoledor: un cabezazo suyo era tan violento como un zapatazo de cualquier delantero.

Talleres de Córdoba tenía como Diez a un jujeño de alta calidad, José Daniel Valencia. Y potenció sus cualidades rodeándolo de excelentes jugadores como El Hacha Ludueña, Chupete Guerini o Miguel Oviedo. Ese equipo jugaba tan bien como el mejor de Buenos Aires; de hecho llegó a disputar la final del Torneo Nacional de 1977 contra Independiente, que le empató un partido con tres jugadores menos en cancha (pero claro, entre los ocho que quedaban estaba El Bocha). Valencia era muy bueno, pero era lagunero. Partidos en los que era inalcanzable y partidos en los que no la tocaba.

Finalmente, en 1976 debutaba en la primera de Argentinos Juniors Diego Maradona. No hace falta señalar mucho más sobre tamaño jugador. Zurdo imposible de clasificar, poseía todas las virtudes y se transformó en una figura del fútbol mundial de todos los tiempos. Hizo de Argentinos Juniors un equipo sensación y fue vendido a Boca, donde logró un campeonato en 1981. Pero esa es otra década. Su fútbol fue incomparable y su actuación tanto en el Mundial juvenil de 1979 como en el Mundial de 1986 fueron insuperables. No hay forma de acercarse a su dimensión futbolística con adjetivos por debajo de “fantástico”, “extraordinario” o “incomparable”. Un irrepetible genio del fútbol.