En el comienzo de su mandato, Muhammad Daud tuvo el respaldo del ejército afgano y de una coalición de partidos de izquierda. Pero en 1977 Daud empezó a decantarse hacia… la derecha. Puso a sus amigos en el gobierno (un clásico) e hizo arrestar a miembros de los partidos antiguamente aliados. ¡Ah! Y rompió relaciones con Moscú. A pesar de que los soviéticos no actuaron en este caso en forma directa, el futuro de Daud no parecía alentador. De hecho, los partidos ahora opositores se unieron y en abril de 1978 el mencionado Consejo Revolucionario (ahora, ya institucionalizados, pasaron a ser el Partido Demócrata Popular Afgano, PDPA) ubicó a Noor Muhammad Taraki como presidente, transformándose en el primer presidente marxista en Afganistán.

Pero Muhammad Taraki, el primer jefe de Estado del PDPA, no logró encontrar un lenguaje común con su pueblo. Taraki, un izquierdista de línea dura, comenzó una serie de reformas sociales y económicas, entre ellas la división de la tierra entre los campesinos (lo que enfureció a los agricultores más ricos), abolió la shariah (ley islámica) y envió a las niñas a la escuela (enfadando a los islamistas más radicales). Y mejor no te metas con los islamistas duros…

Paradójicamente, cuando el prosoviético Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) se hizo con el poder tras aquel golpe de Estado de abril de 1978, los jefes del Partido en Moscú no estaban contentos, ya que la posición soviética era la de “mantener la neutralidad de Afganistán”. La Guerra Fría estaba en su apogeo y un Afganistán neutral aparecía como un “Estado tapón” entre Pakistán, Irán y China, una región sibilinamente hostil. Así que, para la URSS, Afganistán era un vecino importante.

Para colmo y a su vez, después de que el PDPA tomara el poder, esos Estados adversarios y Occidente percibieron al comunismo como una amenaza que podría extenderse hacia Oriente Medio, rico en petróleo. Y actuaron en consecuencia: apoyaron a la oposición, incluidos los rebeldes islamistas (los temibles mujahidines) armados.

“Vengan a visitarnos en un año y encontrarán nuestras mezquitas vacías”, les decía Taraki a los funcionarios soviéticos que lo visitaban. Se jactaba de que Afganistán, un país rural y pobre, igualaría los logros soviéticos en educación y medicina gratuitas, alfabetización universal e industria pesada. Los acontecimientos demostraron lo contrario: al año siguiente las mezquitas seguían llenas, el país estaba destrozado por la guerra civil (comunistas contra islamistas) y Taraki estaba muerto.

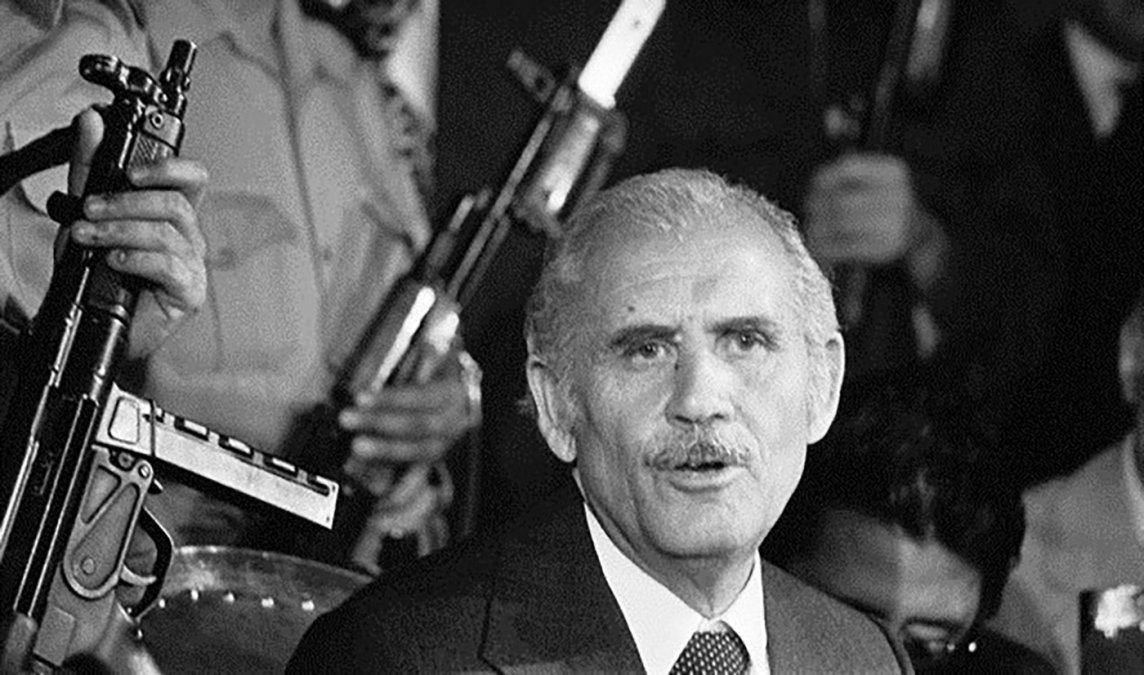

Pero no fueron los rebeldes mujahidines los que consiguieron derrocarlo sino su mano derecha, el ministro de Defensa, Hafizullah Amín. El 16 de septiembre de 1979 consiguió apartarlo del poder y más tarde sus hombres lo asfixiaron con una almohada (parece que nadie podía irse entero a su casa después de gobernar). Amín tomó el control del PDPA, continuó la guerra contra los islamistas mujahidines y mantuvo buenas relaciones con la URSS. O al menos eso pensaba él.

Los avances “rebeldes” continuaban, y llegaron a dominar la mayoría de las provincias del país. A fines de diciembre de 1979, un así llamado Consejo Revolucionario (otra vez… ¿es que no se les ocurre otro nombre?) esta vez respaldado por tropas soviéticas derrocó al primer ministro Hafizullah Amín (que, para variar, murió en el golpe, no se sabe si por suicidio o asesinado), y entre el 25 y el 27 de diciembre las tropas soviéticas se trasladaron al país tomando el control de Kabul e iniciando lo que se convertiría en una campaña militar que duraría diez años.

Hasta aquí, los hechos. Veamos la trama subyacente…

Amín (como antes Taraki) le había pedido a Leonid Brézhnev (Premier soviético), casi veinte veces, que enviara tropas. Apenas un par de meses antes de entrar en Afganistán, el Politburó soviético había descartado resueltamente la medida. “La única manera de garantizar que la revolución afgana no fracase es enviando tropas, pero no podemos hacerlo. El riesgo es demasiado alto”, afirmó Yuri Andrópov, jefe del KGB y futuro líder soviético, en marzo de 1979 durante las conversaciones sobre la primera de las muchas solicitudes de Taraki, y posteriormente de Amín, para desplegar fuerzas militares soviéticas al país.

La posición de Andrópov de no intervenir (más) obtuvo un apoyo unánime, a pesar de que Taraki y luego Amín insistieron en que sin la ayuda soviética el país se perdería ante los mujahidines islamistas, que tenían el apoyo de muchos ciudadanos y gozaban de ayudas financieras extranjeras procedentes de EE UU, China, Irán y Pakistán (que también suministraba combatientes). Moscú decidió entonces defender al gobierno afgano y envió inicialmente apoyo militar -armas e instructores- pero no tropas, entre marzo y diciembre de 1979.

¿Qué hizo que el Politburó cambiara de opinión? La geopolítica: Brézhnev y sus colegas tenían miedo de “perder” Afganistán. A finales de 1979, una coalición antigubernamental controlaba 20 de las 28 provincias afganas. Las fuerzas armadas del Gobierno estaban al borde de la desintegración y se temía que el país pudiera caer pronto bajo el control islamista. Afganistán era simplemente demasiado importante para la URSS.

Brézhnev pensaba que si Afganistán caía bajo el control de los islamistas o las milicias afines a Occidente, supondría una clara amenaza para las repúblicas centroasiáticas de la URSS. En las zonas fronterizas de estas repúblicas, así como en Afganistán, vivían tayikos y uzbekos, que fácilmente podían pasar a las filas de los mujahidines. Asia Central, con su herencia islámica, era considerada “menos soviética”, y la influencia extranjera era vista como una gran amenaza.

Si el Gobierno prosoviético de Afganistán perdía la lucha contra los islamistas, existía el riesgo de que allí aparecieran bases militares chinas o estadounidenses, lo que supondría una amenaza para múltiples lugares estratégicos. El Politburó llegó a la conclusión de que la acción militar era entonces el menor de los dos males. El principal organismo soviético también decidió deshacerse de Amín, sospechando que si estaba bajo presión podría llegar a ponerse del lado de los estadounidenses.

La presencia soviética en Afganistán duró hasta febrero de 1989 y, según fuentes oficiales, se perdieron 15.000 vidas soviéticas y al menos 600.000 afganas, y no logró sus objetivos: el gobierno prosoviético cayó a pocos meses de la retirada. La incursión supuso un desastre internacional a nivel de relaciones públicas, y dañó el delicado equilibrio que existía durante la Guerra Fría entre la URSS y EE UU, tensando (más) las relaciones entre las superpotencias.

La participación soviética en Afganistán aceleró, además, el colapso de la URSS, ya que deterioró la posición económica de la URSS y su “unidad social”.

EE UU “maniobró” para que la URSS interviniera en Afganistán, lo que supuso una jugada maestra. “No presionamos a los rusos para que intervinieran, pero a sabiendas aumentamos la probabilidad de que lo hicieran”, dijo Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter. “El día que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera, le escribí al presidente Carter: Le hemos dado a la URSS su guerra de Vietnam”. De hecho, durante casi diez años, Moscú se metió en una guerra insostenible, en un conflicto que provocó la desmoralización y finalmente la desintegración del Imperio soviético.

Pero claro, como todo vuelve… el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se enfrentó cara a cara con los peligros letales del islamismo, que ellos mismos habían financiado y apoyado en Afganistán.

Pero eso es otra historia.