Nadie sabe a ciencia cierta por qué le pusieron Jumbo a este elefantito que había llegado al zoológico de Londres desde París. Había nacido en Abissinia, donde lo habían atrapado unos cazadores árabes que luego lo vendieron a Herr Johann Schmidt, precursor germano del “White Hunter”, caballero especializado en cazar animales exóticos para entregarlos a zoológicos europeos. Grandes negocios hizo este alemán, que mataba las eternas horas de los atardeceres africanos cantando arias de Mozart y Gluck con su voz de barítono.

En 1862 Herr Johann Schmidt vendió a este elefantito, de apenas dos años, al Jardín des Plants de París. Nada hacía suponer por ese entonces, que llegaría a ser el coloso de años más tarde. De solo sospecharlo, los franceses no se lo hubiesen cambiado a los británicos por un rinoceronte. Curiosa matemática la de los zoológicos de aquella época: diez cebras equivalían a un rinoceronte y un elefante y dos osos hormigueros a veinte canguros. Evidentemente para ellos, dos más dos, jamás sumaba cuatro.

Lo cierto es que Jumbo fue a parar al zoológico de Londres que por entonces se encontraba bajo la dirección de Dee Barlett, consumado taxidermista y buen zoólogo. Esos eran los lejanos buenos tiempos en los que uno no necesitaba dos títulos universitarios y tres masters para ostentar un puesto de tal envergadura.

Dee Barlett era hijo de un peluquero que había desarrollado un entusiasta afecto por los animales. Al parecer, su interés inicial se concentró sobre los animales muertos (como ya dijimos era taxidermista), pero esta profesión no le permitía ganarse la vida. Entonces durante el día asistía a su padre con los cabellos de los humanos y, por las noches, enmendaba pelambre, huesos y dientes de animales.

En 1851, Barlett ganó un premio por sus animales embalsamados y poco tiempo después fue contratado por el Crystal Palace para mantener los ejemplares expuestos. No le fue muy bien en este trabajo pues la humedad de Londres impedía mantener en forma presentable a cualquier ser embalsamado. Fue entonces cuando trocó su interés por los animales muertos hacia los que aún estaban vivos. Ingresó al zoológico de esa ciudad y con los años se convirtió en superintendente. Justamente ejercía este cargo cuando llegó el joven elefante de París.

Según dicen, fue él quién le puso Jumbo al animalito. ¿De donde sacó ese nombre? Por más que algunos opinen que esa palabra se utilizaba para denominar a personas grandes y torpes desde principios del 1800, la explicación más plausible es que era el nombre de un ser supernatural de la mitología africana, llamado “Mumbo Jumbo”. Para apoyar esta teoría los memoriosos recuerdan que años más tarde Dee Barlett llamó a un gorila de su zoológico Mumbo. Otros sostienen que el nombre viene de la palabra zulú jumba, que significa paquete grande, mientras que algunos dicen que en Angola llaman a los elefantes Jamba. Para complicar un poco más el origen etimológico, los estudiosos del caso señalan que cincuenta años antes, en el mismo zoológico, existió un mono con el mismo nombre.

Sea cual fuera el origen, Dee Barlett atendió con esmero al elefante bebé, bastante descuidado por sus colegas franceses y puso a Jumbo bajo la tutela de Mathew Scott, uno de los veteranos cuidadores del zoológico, célebre por haber podido conducir nuevamente a su jaula a un hipopótamo encolerizado que corría enloquecido por los caminos del parque. Esos eran tiempos de los cuidadores heroicos, que debían lidiar con tigres enfurecidos, camellos obstinados y gorilas gruñones armados con bastante ingenio, un poco de perspicacia y algún garrote. El mismo Dee Barlett, ataviado con levita y galera, había extraído con una tenaza de casi un metro de largo, la muela de un dolorido rinoceronte, sin mediar anestesia ni sedantes para atemperar los impulsos de la bestia.

Lo cierto es que para ese entonces nada hacía suponer que Jumbo, haciendo honor a su gloria póstuma, sería Jumbo, sinónimo de grandeza (no espiritual, sino física). Tan manso y simpático era, que utilizaban al elefantito para pasear a los niños por el jardín zoológico. Hasta el mismo Príncipe de Gales se balanceó sobre su lomo, al igual que sus súbditos de alejadas comarcas.

Jumbo se convirtió en la atracción del lugar, nadie podía franquear las puertas del zoológico sin verlo, y se convirtió en una lucrativa fuente de ingresos. Cuatro viajes diarios, por doce jóvenes sobre su lomo, por siete días a la semana, por un penique a la vez, era una suma más que interesante, pero que apenas alcanzaba para cubrir los gastos en comida del elefantito.

Y hablando justamente de comida, un buen día Jumbo aumentó bruscamente su apetito. Pasó a ingerir cien kilos de heno, quince kilos de avena, un barril de papas, varios kilos de cebollas y quince holgazas de pan. A todo esto debemos agregar algunos baldes de ginebra y whisky que el bueno de Mr. Scott le obsequiaba, argumentando que estas bebidas espirituosas eran un elixir para la salud de Jumbo y un poderoso estimulante para su prodigioso crecimiento. ¡Y cómo crecía! Medía casi tres metros de altura hasta el hombro y llegó a pesar seis toneladas en pocos meses.

Si hasta entonces había sido una simpática atracción, ahora todos querían sacarse una foto junto al coloso. Winston Churchill y Theodore Roosevelt, cuando niños, posaron junto a Jumbo. La reina Victoria, cada vez que visitaba el zoológico, no dejaba de ir a saludarlo.

Hubiese transcurrido así su vida tranquilamente, entre párvulos jinetes, toneladas de heno y fotos junto a famosos, de no ser por su mal carácter. Había días en que Jumbo se levantaba con un humor de todos los demonios, y hay pocas cosas en este mundo que inspiren más respeto que un elefante enfurecido, sobre todo cuando pesa seis toneladas.

En esos días de humor demoníaco, sólo Mathew Scott podía controlarlo. Lo sacaba a pasear un largo rato y le hablaba como a un buen amigo. Vaya uno a saber que le decía. Lo cierto es que al rato volvía con Jumbo hecho una seda. Pero no siempre tenía esa suerte y uno de esos días de furor, se las agarró contra las rejas de hierro de su jaula, y se lastimó la boca, cosa que lo puso insoportable. Al examinarlo, Dee Barlett, pudo ver como se le habían formado dos abscesos cerca de los labios. Haciendo gala de su ya conocido coraje y de su intuición de veterinario, entró a la jaula de Jumbo armado con un arpón y de un certero lanzazo punzó el absceso del labio, de donde brotó un torrente de pus de olor intolerable.

El elefante se quedó quieto y Dee Barlett pudo agregar otro éxito a su legendario legajo.

De todas maneras, el director del zoológico no se sentía muy tranquilo con su mascota estrella. Años antes había sido testigo de la muerte de Chunee y la posibilidad de repetir tal desastre lo tenía a mal traer. Por las dudas encargó a Brown Thompson, la armería más exclusiva de Londres, una escopeta adecuada para matar elefantes.

Dee Barlett estaba convencido de que estas furias paroxísticas se debían al musth, periódicos ataques de insanía que hostigan a los elefantes macho, (la señora ya sabe como llamar a esos ataques de mal humor de su marido. Repita: musth.) Cuando los machos llegan a estos períodos, sus dueños suelen soltarlos en la selva (quizás, señora, ésta sea la solución). Años más tarde cuando célebres especialistas tuvieron la oportunidad de examinar el cráneo de Jumbo, detectaron que la dentadura superior estaba anormalmente desarrollada. Las furias de Jumbo coincidieron con la época en que debía brotar el quinto molar. ¿Habrá sido esa la causa de su desgracia?

Estos cambios de humor jugaron en contra de Jumbo. Lo último que quería Dee Barlett era sufrir una desgracia como la de Chunee en su zoológico. Justamente mientras se encontraba preocupado por esa posibilidad, Phineas Taylor Barnum, dueño del célebre circo Barnum and Bailey “El show más grande sobre la tierra”, le ofreció comprar al elefante por diez mil dólares (unas dos mil libras esterlinas de ese entonces). Barnum ya había ofertado por el paquidermo en otras ocasiones, pero siquiera habían llegado a generar una respuesta del comité directivo. Diez mil dólares era otra cosa y el comité, instado por Barlett, decidió quitarse este probable problema de encima. Para asombro del mismo Barnum, la oferta fue aceptada.

Las furias del elefante tenían a todo el comité muy nervioso, pero también temían la reacción del público al verse privado de su ídolo y más todavía al vender a su mascota predilecta a un “yankee”. Para evitar la difusión de la noticia, se introdujo en el contrato de compra venta un artículo de confidencialidad. A pesar del secreto, la nueva llegó a los medios. Después de todo no es tan fácil esconder a un elefante.

Terrible fue la reacción de los ingleses que de niños se habían paseado sobre el lomo de Jumbo imaginando visitar las partes más exóticas de su imperio. Miles de cartas llegaron al zoológico, a los diarios y hasta a la oficina del primer ministro Gladstone. No podían arrebatarles a Jumbo de esta forma. No era justo. Hasta la reina Victoria, admiradora del elefante sobre el que alguna vez había posado sus regias asentaderas, estaba dispuesta a pagar las costas del juicio para romper el contrato.

La consternación era generalizada. Los periódicos expresaban su desazón con grandes titulares. La opinión de Lord Winchlsea era compartida por gran parte de la población: en lugar de Jumbo, ¿por qué los yankees no se lo llevaban a Gladstone?

El imperio británico ha sucumbido

Bajo el peso de dos grandes objetos

Uno es el primer ministro de gobierno,

El otro es Jumbo, el amado paquidermo.

¿Por qué no puede el Sr. Barnum

dejarnos la bestia bien querida

y llevarse para siempre

a este ministro de porquería?

No era esta la primera vez que Barnum intentaba adquirir un monumento inglés. Fascinado por el espíritu británico, estuvo a punto de comprar la casa de Shakespeare en Strattford upon-Avon. Pensaba desmantelarla y llevársela a New York. Como se lo impidieron, quiso comprar el Museo de Cera de Madame Tussaud, pero tampoco lo dejaron. Entonces trató de adquirir un roble donde Lord Byron había gravado sus iniciales, pero también se lo prohibieron. Por fin tuvo suerte con Jumbo.

Con la venta del elefante todos los británicos se sintieron traicionados. El tema no era menor (más tratándose de un paquidermo), pues de alguna forma, era el símbolo de la decadencia imperial y simbolizaba el futuro que le esperaba a Gran Bretaña: las glorias del Imperio caerían en manos de extranjeros, más justamente en las de estos vulgares norteamericanos, que se habían separado de la madre patria por no pagar unos míseros impuestos.

Además de los ataques periodísticos, llegaron miles de cartas insultantes y amenazadoras contra los miembros del directorio del zoológico, especialmente contra Dee Barlett. Hasta el pobre Mathew Scott había recibido una misiva tildándolo de Judas. La comisión del zoológico decidió entonces dar las explicaciones pertinentes con una carta abierta publicada en los principales periódicos de Londres, que hacía referencia a los cambios de humor del elefante y al temor a una reacción intempestiva. Allí explicaban que como en el circo Jumbo no iba a ser utilizado para cargar niños, pensaban que esa era la mejor decisión. En cuanto a los rumores de maltrato que podía sufrir en el circo, en la carta aseguraban que eran solo comentarios maliciosos, ya que el circo Barnum & Bailey tenía otros veinte paquidermos, todos en excelente estado de salud.

La carta no atemperó los espíritus, al contrario, ésta se convirtió en un motivo más para exacerbar el debate. Si Jumbo era tan violento, ¿cómo era que hasta pocos días antes acarreaba niños sobre su lomo? ¿Por qué no lo habían advertido? Además, ¿Era ético vender una bestia feroz a los americanos? ¿Acaso la vida de aquellos niños valía menos que la de los ingleses? Y así seguían las cartas, los artículos y las editoriales. Hasta se hizo una colecta pública para comprarle el elefante nuevamente a Barnum. Una dama se paraba todos los días frente a la jaula de Jumbo repartiendo panfletos, donde suplicaba al Todopoderoso que perdonase a aquellos que habían cometido el pecado de vender al proboscidio a los bárbaros yankees. Finalizaba pidiendo al buen Dios que, si había justicia divina, impidiese semejante tropelía.

En el interín, miles de ingleses visitaron a Jumbo para entregarle recuerdos de despedida, principalmente comestibles. El elefante ingería encantado los chocolates, tortas, caramelos, budines, sándwiches y scons que el público le hacía llegar. También se comía las flores con moño y envoltorio incluido. No todos tenían bien claro cual era la dieta de un elefante, los guardias debieron detener a un caballero que le ofreció a Jumbo una pata de cordero con hueso incluído.

A su vez, recibía otros regalos un tanto exóticos para su especie, como tarjetas y cartas, que obviamente no podía leer. Le llegaban asimismo un sin número de botellas de vino, cerveza y champagne que Mathew Scott se encargaba de poner a buen recaudo en lugares donde “serían mejor aprovechadas”.

A Alice, la elefanta hembra que señalaban como la esposa de Jumbo, (aunque poco interés había demostrado por ella) le fue enviada una cofia de viuda para lucir cuando partiese su amado. La elefanta se paseaba con su cofia sin saber bien por qué le ponían eso sobre su cabeza, y sin mostrarse muy apesadumbrada por la partida de ese compañero que le era completamente indiferente.

Los que no permanecieron indiferentes y menos aun inactivos, fueron los vendedores de souvenires. Llenaron los negocios de Londres con pañuelos de Jumbo, corbatas de Jumbo, sombreros de Jumbo y hasta otros adminículos que el decoro impide reproducir. No terminaba acá la moda impuesta por la partida del paquidermo. Los restaurantes ofrecían costillas de cordero a la Jumbo, camarones con salsa a la Jumbo y hasta una sopa a la Jumbo, que hubiese hecho las delicias del elefante, aunque las porciones no fuesen tan generosas como para saciar su apetito. Demás está decir que el color de moda ese invierno fue el gris elefante.

Tanta efusión de cariño, pocos frutos dio. Jumbo debía partir inexorablemente hacia los Estados Unidos. Poco antes de embarcar, se hizo una presentación judicial para invalidar su venta. Argumentaban los demandantes que la Sociedad Zoológica no tenía autoridad para vender al elefante, de enorme valor biológico. Si una institución más prestigiosa como el Museo Británico no tenía derecho a vender la Carta Magna ni la Piedra Rosetta o los uniformes de Nelson, ¿Por qué podía el zoológico disponer de Jumbo, vendiéndolo al mejor postor?

Debemos reconocer que esta presentación no carecía de astucia legal, sin embargo, la Corte Suprema rechazó el reclamo, ya que otros animales se habían vendido sin quejas al respecto ¿Por qué Jumbo debía ser una excepción? No a lugar. Por fin podía Barnum embarcar a su elefante hacia los Estados Unidos.

No fue fácil subir a Jumbo al barco, como ustedes bien podrán imaginar. Fuera de su entorno, todo lo ponía nervioso, especialmente los caballos. Cada vez que uno se cruzaba en su camino, Jumbo se sentaba y no había forma de hacerlo caminar hasta que el equino salía de su vista. Finalmente, con mucha paciencia lo condujeron hasta el puerto, donde debían hacerlo entrar a una jaula apta para contenerlo dentro del barco.

Los encargados del trabajo fueron Mathews Scott -no muy colaborativo, como era de esperar- y Henry Newman, el más competente de los cuidadores de elefantes del circo de Barnum. A pesar de los múltiples intentos no hubo forma de hacer que subiese la rampa que lo conducía a su jaula. Cada vez que lo intentaban el elefante se sentaba, con el beneplácito del público británico que en cada oportunidad aplaudía y cantaba: “For he is a jolly good fellow” “(¡Porque es un buen compañero!”).

Ya Newman estaba perdiendo la paciencia y se preparaba para utilizar una pica con la que castigaba a sus elefantes, cuando apareció un miembro de “La Real Sociedad para prevenir la crueldad en los animales” y le impidió utilizar dicho adminículo. “Aquí en Inglaterra no castigamos a los animales, tal como lo hacen en su país”, dijo el representante de tan digna sociedad, acentuando despectivamente la última parte de la oración.

Cansado, el Sr. Newman decidió que Jumbo volviese al zoológico, cosa que hizo inmediatamente con la ayuda de Scott. Los diarios anunciaron: “Como un verdadero inglés, Jumbo no quiere irse a los Estados Unidos”. Agregaban después que Alice se había mostrado muy alegre de volver a ver a su compañero -sin que éste se mostrara muy efusivo en demostraciones de afecto.

Cuando Barnum se enteró de las dificultades para embarcar a Jumbo, se alegró por la nueva publicidad que eso significaba para su negocio. El empresario solía repetir: “Que hablen, bien o mal, pero que hablen”. ¡Y cómo hablaron! Nuevamente torrentes de tinta acusaron a los americanos de brutales secuestradores, más aún cuando Newman declaró, consternado por la tosudez de la bestia: “Jumbo irá a New York , vivo o muerto, pero se irá de Inglaterra”. Pueden ustedes imaginar los titulares de los diarios.

Con Jumbo de vuelta al zoológico, el perspicaz Dee Barlett, testigo de todos los vanos esfuerzos para embarcar a Jumbo, llamó aparte a Mathew Scott. A solas le recriminó su falta de colaboración. Scott miraba con cara de no entender, pero Barlett insistió: “Sí señor, no ponga esa cara, que lo he estado observando. Sabe usted muy bien que el elefante no se mueve si usted no está adelante y todo el tiempo usted estuvo parado deatrás del animal”.

Scott miraba el suelo, apretando su gorro entre las manos, en silencio. Entonces Barlett le comunicó la generosa oferta de Barnum a fin de contratarlo como cuidador de Jumbo en los Estados Unidos. A Scott se le iluminaron los ojos y después de un corto regateo cerró el tratado. En menos de veinticuatro horas Jumbo se dejaba llevar en un coche tirado por diez caballos hecho a su medida. Para evitar la intromisión del público, el traslado se hizo de noche. Aún así doscientos ingleses hostigaron el traslado del carro, de por sí difícil, ya que más de una vez las ruedas quedaron enterradas en el césped del Regent Park.

A duras penas llegaron hasta las calles pavimentadas, desde donde el viaje se hizo más fácil, hasta llegar al muelle de Santa Catalina. Una multitud le ofreció un último adiós al elefante con tortas, maníes y hasta algunas botellas de cerveza. Todos contuvieron el aliento mientras una pluma levantaba la jaula de Jumbo para depositarla sobre la cubierta del Assyrian Monarch.

Una vez a bordo, se organizó una cena de despedida donde asistieron políticos, damas de mundo, nobles desocupados y demás personalidades de la sociedad. El embajador americano ofreció un discurso donde rogaba al buen Dios que este incidente no resintiese las cordiales relaciones entre ambas naciones e hizo votos para que en un futuro no lejano, Jumbo hermanara a ambos pueblos. A continuación, la Sociedad Zoológica de Londres le entregó a Newman una medalla conmemorativa, donde alababa su idoneidad para transportar a Jumbo. Desde un rincón, Mathew Scott alzó su copa para brindar por su compañero de tareas, con una sonrisa burlona entre los labios. Después de tanta ceremonia, el Assyrian Monarch zarpó rumbo a New York, entre los miles de pañuelos que despedían a Jumbo y los silbatos de los barcos que saludaron la partida del buque.

No le fue fácil viajar a Jumbo, que ya no recordaba el rolido del mar de su primer viaje desde África. Para colmo de males, una tormenta azotó la embarcación durante diez días. Jumbo estaba mareado y de un humor de perros (si cabe ese humor en un elefante), por el encierro. Tan mal se sentía que no probaba bocado, por más que Scott y Newmann insistiesen. Sumado a esto, en medio de una tempestad, Jumbo fue víctima de una repentina diarrea con la que inundó la bodega. Scott y otros tres hombres necesitaron más de cuatro horas para limpiar el desastre, mientras le rogaban a Dios que el proceso de efluentes intestinales no continuase.

Una gloriosa mañana del diez de abril de 1882, Jumbo desembarcó en New York, en medio de una algarabía generalizada. Barnum, fiel a su política, invitó a la prensa para apreciar a esta bestia descomunal, nueva atracción de su troupe. Lo que más llamó la atención de los periodistas fue la avidez con la que Jumbo bebió dos botellas de whisky y un balde de cerveza. Quizás pretendía olvidar de esta forma las penurias del viaje y el hecho de encontrarse lejos de su hogar y (¿quién sabe?) de Alice.

La recepción fue digna de un embajador. Jumbo se trasladó a su nuevo hogar en un carruaje tirado por dieciséis caballos negros, mientras la banda del circo marchaba a su lado ejecutando melodías populares. Jumbo debe haber echado de menos la paz victoriana de su encierro londinense.

Por su parte, la prensa americana descargó su fuego literario sobre la gruesa figura de reina la Victoria. Un columnista del New York Times, quizás “inspirado” por los comentarios de Barnum, describió algunos detalles de la vida secreta de Jumbo junto a su real admiradora (algo así como una biografía no autorizada).

En este artículo, el periodista afirmaba que la reina Victoria, desde su más tierna infancia, había jugado con el elefante en los jardines de Windsor. Victoria solía tirar pelotas para que el elefante las fuese a buscar y después ambos rodaban alegremente por el césped del palacio. Explicaba tambien que tanto la reina como el elefante debieron abandonar esta costumbre (más propia de canes que de proboscidios) por consejo del veterinario de la corte; no fuera que la reina accidentalmente cayese sobre el pobre Jumbo. El texto agregaba que su Majestad, entrada en años, debió conformarse con guardar al elefante en Buckingam Palace, sentándolo a su lado mientras tomaba el five o’clock tea y que cuando fue coronada Emperatriz, Victoria decidió asistir a la ceremonia montanda en el elefante, tal como lo hacían sus súbditos hindúes. Durante los ensayos, practicados en el más estricto de los secretos, Jumbo tropezó y la Emperatriz y su primer ministro cayeron en la fuente del Palacio. Dicho percance, contaba el periodista, hizo desistir a Victoria de presentarse sobre su elefante mascota.

Si hasta el momento la posibilidad de un conflicto había permanecido lejana, este artículo suscitó un reclamo diplomático por parte del cónsul británico en New York, que obligó al periódico a retractarse de comentarios tan hirientes. Barnum no dejaba de frotarse las manos. La prensa hablaba y hablaba y a él lo único que le preocupaba es que escribiesen correctamente su nombre.

Aunque Jumbo ya estaba viejo para aprender trucos de circo, su presencia en el ruedo arrancaba exclamaciones de admiración. Desde su altura olímpica contemplaba con una mirada de lejana indiferencia las piruetas y actos de sus congéneres. El mismo Barnum se complacía en anunciar la presencia del coloso de los elefantes, el más grande y más famoso de los animales de este mundo, la bestia preferida de la reina Victoria y de toda la realeza británica. Mientras tanto, Jumbo continuaba masticando su generosa ración de heno, impertérrito ante los gritos y aplausos del público.

La inversión demostró ser una de las más brillantes operaciones de este empresario (que se caracterizaba por hacer brillantes negocios)gracias a ella llegó a ser la segunda persona en los Estados Unidos en reunir un millón de dólares. Los treinta mil dólares que había pagado entre gastos, transporte y traslado de Jumbo, los recuperó en menos de dos semanas.

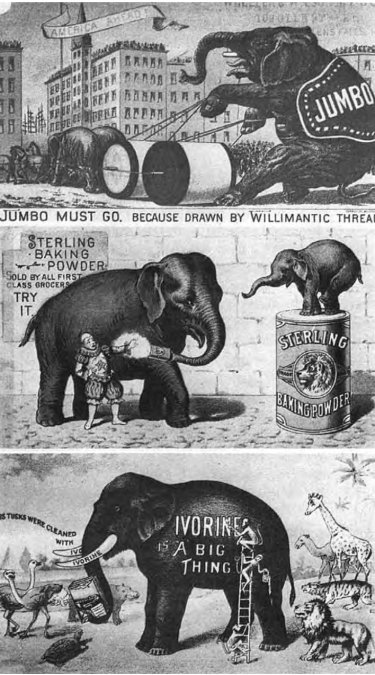

Los americanos, como antaño los ingleses, se desesperaban por ver al gigante de los paquidermos. Hacían largas colas y esperaban horas y horas para solamente acercarse a Jumbo, que permanecía distante a todas las demostraciones de afecto. Por otro lado, el nombre Jumbo se imponía en cuanto nuevo producto irrumpía en el mercado; jabones, pasta de dientes, máquinas de coser, harina leudante y hasta botines. Esta fiebre publicitaria originaba una nueva e impensada fuente de ingresos para Barnum. Al año, el rubro Jumbo le había dejado al empresario un millón setecientos mil dólares de impuestos.

No contento con sus ganancias, Barnum llevó a Jumbo de gira por los Estado Unidos en un tren que contaba con un coche acondicionado especialmente para él, llamado “el palacio rodante de Jumbo”. Junto al elefante se trasladaba Mathew Scott, que gracias a los generosos y puntuales honorarios recibidos, había dejado de lado los pruritos de tener un yankee como jefe. “Después de todo, los jefes son iguales en todos lados”, se repetía Scott una y otra vez. Además su trabajo se había facilitado sensiblemente, porque los ataques de furia que tanto habían preocupado a Mr. Barlett cesaron como por arte de magia al pisar suelo americano. ¿Acaso Jumbo no extrañaba a la rubia Albion ni a su novia Alice? ¿Era ella la que lo ponía nervioso o acaso eran los ingleses con su permanente hostigamiento los que le volaban los pajaritos? Vaya uno a saber.

La respuesta más plausible a estas dudas, es que probablemente tales molestias podrían haber sido ocasionadas por la erupción de sus molares. Sus crisis de furia y los largos períodos de mal humor se debían solo a un dolor de muelas. Dada su nueva mansedumbre, Mathew Scott comenzó una vez más con los paseos a los infantes, para bien de su bolsillo y la salud del elefante, que necesitaba ejercitarse.

Barnum organizó una nueva campaña publicitaria e hizo caminar a Jumbo sobre el recientemente construido puente de Brooklyn. Sus siete toneladas (Jumbo siguió creciendo durante su estadía en América) hicieron temblar el puente a cada paso. Finalizado el paseo, Mathew Scott dijo a los reporteros, quizás exagerando a instancias de Barnum, que por un momento temió que el puente pudiera ceder. Barnum hacía cuentas sobre las ganancias que el elefante le reportaba. Jumbo tenía solo veinticinco años y podía vivir cincuenta años o más, cifra que multiplicada por los ingresos acumulados daba un número exorbitante, para regocijo del empresario.

Todo siguió así, con exhibiciones y tranquilos paseos hasta que una noche aciaga, cuando el elefante se dirigía a su coche caminando sobre las vías del ferrocarril junto a Matthew Scott, un tren de pasajeros se topó con ellos. A pesar de los gritos del domador para que bajase de la vías, Jumbo se asustó por las luces de la locomotora y en lugar de huir, corrió hacia ella con intención de embestirla.

Ante el espectáculo del elefante corriendo hacia el tren, el conductor aplicó los frenos, pero ya era tarde. Lo único que atinó a hacer cuando vio que la colisión era inevitable, fue tirarse de la cabina.

Las siete toneladas del elefante impactaron de lleno contra la máquina, que se descarriló como un tren de juguete. Sobre las vías quedó Jumbo, herido de muerte. Su cráneo estaba abierto y sangraba por la boca y las orejas. Mathew Scott se acercó a hablarle. El elefante extendió su trompa. Scott la tomó tiernamente entre sus manos y trató de consolarlo. Pocos minutos después Jumbo moría junto al hombre con el que había compartido veinte años de su vida.

La policía se dispuso a cuidar al elefante muerto, mientras otros separaban a Scott del cuerpo de su amigo y hordas de curiosos se acercaban en búsqueda de algún souvenir. Muchos se llevaron mechones de pelos. Uno, más atrevido, intentó cortarle las orejas. Como todo ídolo muerto en el apogeo de su carrera, se crearon mitos alrededor de su muerte: que Jumbo había enfrentado al tren para salvar a un elefantito que los acompañaba, que había sufrido un nuevo ataque de locura y había embestido la máquina cegado de furor, que esa noche había tomado más whisky de lo acostumbrado y su embriaguez había impedido que reaccionara prontamente.

Un periodista, enemigo declarado de Barnum, publicó dos semanas después del accidente que la muerte de Jumbo había sido planeada aviesamente por el empresario para cobrar un seguro de vida sobre la bestia porque sabía que el elefante padecía una tuberculosis terminal. Barnum se indignó ante la afrenta y demandó al periodista en cinco mil dólares. Ante las evidencias y testimonios de las personas que presenciaron el accidente, el periodista debió retractarse públicamente.

Una nueva teoría conspirativa se publicó casi setenta años después de la muerte de Jumbo. Esta aseguraba que el elefante había caído en desgracia por el aroma irrespirable que acompañaba a sus flatulencias, exacerbadas estas por la nueva dieta americana. El mismo Barnum habría ordenado el elefanticidio mediante un certero disparo hecho desde las sombras. Después, el tren se movilizó para tapar el ruido del disparo y simular el choque.

Aunque no se detectó bala alguna dentro del cuerpo del elefante, algó despertó la sospecha. Pocos días antes del accidente, Barnum había contactado al profesor Ward, un experto taxidermista, para que estuviese preparado a fin de inmortalizar a Jumbo, en caso de que el proboscidio abandonase este mundo antes de lo previsto. Sugestiva coincidencia, ¿no? El hecho es que el profesor Ward y su equipo se tomaron dos días para cortar al elefante muerto y casi seis meses para embalsamarlo. En el estómago de Jumbo encontraron monedas, llaves, clavos, botones y hasta un silbato de policía. Su corazón, que pesaba casi veinte kilos, fue donado a la universidad de Cornell. Los ojos fueron entregados a otra casa de estudios y un señor, cuyo nombre aún continúa en el anonimato, decidió comprar su grasa para venderla como agente antirreumático.

El cuerpo del elefante fue exhibido en el museo de Barnum hasta que se perdió durante un incendio. El esqueleto fue guardado en el sótano de la Universidad de Illinois junto a huesos de ballenas y rinocerontes. Éstos también se extraviaron irremediablemente. El corazón desapareció y nadie sabe en Cornell dónde lo pusieron. Nada queda entonces del elefante que fue conocido como el “Emperador del reino animal”.

A la muerte de Barnum, en 1891, Mathews Scott recibió, como todos sus empleados, un libro autobiográfico del empresario firmado de su propio puño y letra. Scott siguió trabajando en el circo, cuidando animales, hasta morir por cirrosis en 1914.

¿Qué sería del mundo si esa mañana de primavera de 1861 el elefantito se hubiese escapado de los cazadores árabes? ¿Hubiese vivido hasta adulto, para morir a mano de los mercaderes de marfil? ¿Hubiese crecido hasta el extremo de convertirse en el coloso de su especie o solo hubiese sido un elefante más de la manada? Quién sabe. Lo cierto es que hoy no sabríamos como llamar a los aviones grandes, ni a las hamburguesas gigantes y menos aún a esas enormes cajas de pochoclos que sólo pueden ser digeridas por un elefante.