Los elefantes siempre tuvieron buena prensa. Parecen tranquilos y humildes a pesar de su tamaño, inteligentes por su enorme cerebro y sobretodo gozan de fama de memoriosos. Irrumpieron en occidente de la mano de Alejandro Magno, que no los tenía en alta estima como acorazados de guerra, ya que los había vencido en Issos y Gaugamela. No los incorporó a sus ejércitos y se contentaba con usar uno solo, llamado Ajax, para acarrear sus petates. Ptolomeo II, uno de los sucesores de Alejandro, fundó sobre el Mar Rojo una ciudad donde criaban y adiestraban proboscidios para la guerra. De allí procedían los de Ptolomeo IV, que se enfrentaron en titánico combate contra los elefantes de Antioco III, allá por el siglo III A.C.

En un rincón estaban los elefantes africanos (lodoxonta africana) jamás vencidos en contienda alguna y, en el otro, los proboscidios hindúes (elephas maximus), perdedores de varios enfrentamientos. Si bien Ptolomeo venció la batalla, los historiadores aseguran que los ejemplares africanos huyeron ignominiosamente ante el avance de sus parientes asiáticos, razón por la cual cayeron en el olvido como acorazados vivientes.

Los romanos conocieron a estas bestias cuando Pirro de Epirus los venció en Heraclea y Asculum, gracias al miedo que sembraron entre las otrora invencibles legiones. De todas maneras fueron, como todos sabemos, victorias pirricas que no alteraron el porvenir del Imperio.

Los romanos aprendieron de sus errores y durante las guerras púnicas arrojaron fuego sobre los elefantes cartagineses, que aterrorizados pisotearon a sus amos. Asdrúbal, el padre del célebre Hanibal, para frenar a sus espantados proboscidios ordenó clavarles una estaca en la cabeza. Los pocos que sobrevivieron fueron llevados a Roma como trofeo y sacrificados en el Coliseo.

Hanibal insistió en usar elefantes para su campaña a Italia. Debió pagar un alto precio por su decisión, ya que los proboscidios africanos acostumbrados al calor, murieron sin remedio entre los hielos de los Alpes. De los cincuenta que partieron de Cartagena, solo ocho arribaron a las planicies italianas. Estos se pasearon por el imperio romano, enfrentaron legiones y estuvieron a solo cinco kilómetros de Roma. Quince años después, solo uno volvió a Cartago, para morir poco después a manos del general romano Escipión “el Africano”, que puso fin a las ansias de conquistas de Hanibal y los cartagineses.

Tras la destrucción de Cartago, los romanos importaron elefantes africanos para llevarlos a sus colonias como medio de transporte y entretenimiento, a fin de llenar el enorme tiempo libre del que disponían. Los hacían pelear contra gladiadores y los emperadores, durante sus desfiles triunfales, se hacían llevar en carros tirados por cuatro elefantes. Según Plinio, había adiestradores que les enseñaban a bailar e incluso a caminar sobre una cuerda floja (en pleno siglo XIX un circo inglés se ufanaba de tener entre sus atracciones a un elefante que repetía esta proeza).

Desaparecido el Imperio Romano, estos animales quedaron sumergidos en el bestiario de animales míticos, junto al basílico y los dragones. Persistieron en leyendas junto a otras historias de dudosa veracidad, como el temor reverencial de los elefantes hacia el ratón. La explicación a semejante dislate es que los ratones podían entrar por la trompa del proboscideo y de esta forma tener acceso directo al cerebro de la bestia, circunstancia que le provocaba un “panic atack” incontrolable.

Los elefantes reaparecieron en Europa en tiempos de Carlomagno, cuando Harun al Raschild le entregó uno como presente. Con sus marfiles, Carlomagno mandó a hacer una trompeta, a la que llamó Olifante, inmortalizada en la leyenda de Rolando. Cuatro siglos más tarde el emperador Federico II llevó un proboscidio a la ciudad de Cremona. Luis IX de Francia -el rey Santo- también se llevó un paquidermo de su desastrosa cruzada. Su imagen fue inmortalizada en una de las esculturas laterales de Notre Dame. Cansado de la bestia, la envió como regalo a su cuñado, Enrique III de Inglaterra, que tenía un importante zoológico privado.

En 1477 el rey de Nápoles recibió como regalo otro proboscidio de parte del rey Alfonso V de Portugal. Los portugueses habían extendido su imperio hasta la India, donde aprendieron a domesticar y a utilizar a estos enormes animales. Manuel de Portugal tenía varios de África y Asia. Para hospedarlos, había mandado a construir un establo cerca del palacio de los Estãos en el distrito Rosso de Lisboa. Al “Afortunado˝, como lo llamaban, le gustaba usar a los elefantes en sus ceremonias, al modo de sus colegas orientales.

En 1512 Manuel de Portugal le regaló al papa León X uno de sus elefantes, un caballo persa y una chita, en razón de su reciente elección. Pero no era solo el respeto y la generosidad lo que lo impulsó a realizar este acto. Necesitaba ayuda financiera para sus campañas marinas y -más importante aún- para comprar la voluntad papal y lograr el traslado de la línea del tratado de Tordesillas lo más al oeste posible. Nada mejor para pedir, es dar con generosidad.

Después de un accidentado viaje y en medio de una multitud de romanos que jamás habían visto a un paquidermo, este se reclinó tres veces ante el Sumo Pontífice, recibiendo la bendición papal por su respetuoso signo de piedad. Al parecer, el elefante no estaba versado en las prácticas cristianas y menos aún sabía del respeto reverencial que debía a su Santidad, porque a continuación, ya entrando en confianza con los presentes, los bañó a todos, incluyendo al mismo Papa, con el agua que acababa de beber de una fuente. Venciendo el impulso inicial de excomulgarlo -a pesar de que el paquidermo no había cumplido con el bautismo, ni con los demás sacramentos- León X se rió de buena gana por la travesura, aunque debió cambiarse de ropas.

Años más tarde, en la corte de Versalles, se exhibieron dos elefantes africanos. Uno de ellos con los años se convirtió en una especie de gourmet. Mojaba las holgazas de pan en grandes recipientes de sopa e insistía en una ración diaria de vino tinto, no menor a diez litros. Al parecer, no tenía predilecciones por una cosecha en particular. Esta costumbre de emborrachar a los elefantes -si es que eso es posible- le costó la vida a un paquidermo que se exhibió en Londres hacia 1720. El público insistió en darle, además de tortas y panes, grandes cantidades de vino, cerveza, whisky y hasta ginebra, que con el tiempo lograron que el elefante muriera cirrótico.

Justamente en Londres estaba prohibido exhibir animales por la calle, ley frecuentemente quebrada por circos itinerantes. Hacia 1793 se estableció un zoológico privado en una casa de cuatro pisos llamada Exeter Exchange, cerca de Saint Martín in the Field. Este lugar era una posta de caballos. Allí se estableció con sus animales un tal Gilbert Pidcock, dueño de un espectáculo itinerante que, cansado de vagar, buscaba un lugar para establecerse con sus mascotas. ¡Y qué mascotas tenía Mr Pidcock! Cebras, canguros, linces, aves del pacífico y hasta un rinoceronte. Todos se alojaron en esta casa conviviendo en sana armonía, excepción hecha del rinoceronte que cuando se enojaba, le daba por golpear las paredes, lo que estremecía la estructura del edificio.

Pronto este emprendimiento fue el sitio obligado de paseo para los niños y los no tan niños de la ciudad. Las ganancias fueron reinvertidas en la compra de bestias más exóticas, adquisiciones que eran anunciadas con grandes titulares en los periódicos. Audaz empresa era ésta, que instalaba un zoológico en una de las zonas más densamente pobladas de Londres. Raro era que las autoridades lo hubiesen permitido y tolerado. La que sí no eran raras, eran las quejas por aromas ofensivos y ruidos selváticos, que desde el amanecer se dejaban oler y oír por el vecindario. Con el tiempo llamaron al Exeter, el Arca de Noé.

Extrañas especies convivían con personajes populares de la fauna londinense, como por ejemplo “Nerón”, el león, célebre a punto tal de ser su imagen la que posa a los pies de Nelson en Trafalgar Square. También era conocida “Strikes”, la cebra y “Squeze”, la boa constrictor que deleitaba al público tragándose enteras a las ratas que le servían de desayuno.

En esos años, los artistas animales (me refiero a aquellos que deambulan en cuatro patas, se entiende) solían recoger más aplausos que los actores bípedos (y me refiero así a los humanos). Durante el año 1811, para competir con una obra de teatro que contaba con la actuación de equinos en el Covent Garden (sí, efectivamente, sobre el mismo escenario que años más tarde soportaría a Pavarotti, un tal Mr. Kemble realizo una obra para caballos, el primer “hipodrama” de la historia) subieron al escenario a un elefante para interpretar una pantomima de Arlequino y Colombina. Este proboscidio era un joven macho de tres años, llamado Chunee, traído de la India un año antes. Había sido adquirido por el circo Astley, el primero del que se tiene memoria. El capitán Astley rentó al elefante por la exorbitante suma de novecientas guineas al mes. A pesar de las expectativas y preparativos, el debut no pudo ser menos auspicioso, porque al escuchar los aplausos que ocasionó el ascenso de Chunee a las tablas, el elefante se asustó y se escabulló tras bambalinas, arrastrando en su precipitada huida a tres actores.

Sin embargo, y ante tamaña inversión, los productores del espectáculo insistieron con el elefantito, a pesar de las bromas y comentarios de periodistas y críticos. No se acabaron aquí los papelones, porque Chunee vio alterada su delicada digestión por el estrés que le ocasionaba su actividad artística, y sufría frecuentes flatulencias, no solo olorosas, sino sonoras, circunstancia que arrancaba risas y suspiros (no precisamente de aprobación) por parte de la audiencia. A estas desvanencias, hay que agregar la mala relación entre Chunee y su cuidador, que solía maltratarlo. El elefante le devolvía las atenciones con la misma moneda; en medio de una representación, Chunee golpeó con su trompa al guardián, tirándolo al piso en varias oportunidades.

La actividad teatral de Chunee duró exactamente cuarenta noches. Recuperada la inversión, los empresarios desistieron de continuar trabajando con el elefantito. La permanente zozobra en la que vivían por desconocer qué nueva travesura haría sobre el escenario, mantenía a los productores y a los actores al límite de su equilibrio mental. Todos respiraron aliviados cuando el inmenso animal abandonó su carrera teatral para siempre.

Los dueños del circo Astley ya no estaban muy interesados en conservar al elefante, pues los gastos que ocasionaban eran colosales. En 1812 se lo vendieron al Exeter Exchange y Chunee pasó a habitar una jaula en el primer piso del zoológico. No quedó consignado como hicieron para subir al elefante por la escalera.

En su nuevo habitáculo, Chunee ejecutaba algunos trucos aprendidos durante sus días de actor, como devolver las monedas que el público tiraba, o sacar y ponerse un sombrero hecho a su medida. Todo Londres se daba cita para ver al elefante. Personajes célebres como Lord Byron dejaron escritas sus impresiones sobre la bestia. El poeta estaba encantado con Chunee y en más de una oportunidad expresó su deseo de tener un mayordomo a imagen y semejanza del elefante.

Chunee ejercía la memoria prodigiosa propia de su especie y solía devolver las gentilezas a aquellas personas que en alguna visita previa las habían tenido hacia él. Guardaba un grato recuerdo de sus compañeros de teatro y solía saludar a Charles Young y Edward Kean, además del poeta Thomas Hood, que le dedicó estos inspirados versos:

Su trompa suaves caricias me propicia

cuando a su jaula me acerco,

mueve sus orejas y dobla sus rodillas

cuando una manzana le ofrezco,

quiero a este elefante como a un hijo

por el amor que me prodiga.

A todos mis amigos yo les digo,

que a él lo amo sin medida.

Otro asiduo visitante del zoológico, aunque movido por otros intereses, era el Profesor Everard Holmes, el cirujano y anatomista más famoso de Londres. Zoólogo avezado, también se interesaba en la anatomía comparada. Cuando alguna bestia pasaba a habitar el limbo de los animales, Holmes se encargaba de preservar sus restos terrenales. El doctor visitó a Chunee en varias oportunidades porque deseaba interiorizarse sobre la capacidad digestiva de la bestia. No entendía cómo dos toneladas de alimento pasaban diariamente por sus intestinos. Sin embargo, no fue éste el tema que estudió en Chunee.

El Dr. Holmes estaba investigando cual era la influencia que ejercía la música sobre los animales. La música, ¿realmente aplacaba a las bestias? Para saberlo, primero llevó un piano frente a la jaula de Chunee y junto al Sr. Cross, nuevo propietario del zoológico, ejecutaron una pieza para corno de Mozart (la ejecución del corno francés estuvo a cargo del Dr. Holmes) grande fue el interés demostrado por Chunee, quien guardó un respetuoso silencio y desplegó sus orejas para apreciar mejor la ejecución. Al finalizar emitió unos sonidos que sólo podían expresar su aprobación ante el inesperado espectáculo. A continuación le tocó el turno al león Nerón, que parecía no compartir el criterio estético de su vecino de cautiverio. En medio de la ejecución, se abalanzó contra los barrotes con feroces rugidos, para espanto de los espectadores y diversión del Dr. Holmes, que de esta forma dio por terminado su estudio sobre las tendencias melómanas de los animales. Llegó a la obvia conclusión de que la música no siempre apacigua a las bestias.

Chunee continuó creciendo tranquilamente, por lo que en 1825, el año en que el Dr. Holmes estudió sus inclinaciones musicales, debió ser mudado a una jaula más grande. A pesar de su tamaño, era tímido y fácilmente impresionable. Los perros lo asustaban, especialmente el Fox Terrier de Mr Cross. Cuando éste aparecía, el elefante se arrinconaba y nada ni nadie lo podía mover de su escondite hasta que el perro desaparecía de su vista.

Sin embargo, esa tímidez no era la regla. Ya en 1815 Chunee había atacado a su cuidador sin mediar agresión alguna. El hombre tuvo la suerte de tener una talla menor a la distancia que mediaba entre los dos colmillos del elefante. Como era de esperar, el cuidador renunció y fue reemplazado por un tal Dyers, joven sin experiencia previa en el arte de cuidar elefantes. Al parecer este nuevo encargado lo ponía aún más nervioso. Ya no devolvía gentilmente los sombreros que retiraba de la cabeza de los caballeros y cuando lo hacía estos estaban aplastados, mojados y manchados con excrementos, cosa que no siempre hacía las delicias del público (especialmente del dueño del sombrero). Las relaciones entre el pupilo y el cuidador empeoraron. Dyers le pegaba y Chunee se vengaba, mojando al cuidador con agua que retenía en su trompa o esperando con paciencia digna de su especie el momento oportuno para devolverle con la misma moneda.

Chunee llegaba fácilmente con su trompa hasta el dormitorio de Dyers (ubicado al lado de su jaula). De esa forma tenía acceso al guardarropa del cuidador. Un día, en ausencia del domador, el elefante desparramó por la jaula toda su indumentaria, para después dedicarse a pisotearla con esmero. Se imaginarán cómo quedó la ropa de Dyers. Este renunció indignado y Mr. Cross decidió nombrar como cuidador del elefante a uno de sus empleados con más experiencia, Mr. John Taylor. Taylor había dedicado toda su vida al cuidado de los animales, no siempre con fortuna porque un león le había cortado y comido un brazo frente a sus ojos. Aún así decidió no abandonar el oficio.

El nuevo cuidador se dedicó a mimar al elefante, que inmediatamente cambió de humor y volvió a ser el mismo animalito sensible de antes. A pesar de su calma, Chunee no era de aquellos que se dejaba tomar el pelo y menos aún que permitía que le faltaran el respeto. Durante las celebraciones por la victoria de Waterloo, un grupo de soldados fue invitado a recorrer el Exeter. Uno de ellos se divirtió sacándole la lengua, sin cesar de hacerle gestos obscenos. Colmada su paciencia, Chunee tomó al soldado con su trompa y varias veces lo golpeó contra los barrotes de la jaula. Si no fuera por la inmediata intervención de Taylor, el soldado, que se había salvado de las balas francesas, hubiese terminado sus días bajo las patas de un elefante hindú.

La paz hubiese reinado en los territorios del elefante, si Mr. Taylor hubiese persistido en su puesto. Pero el domador fue víctima de la maledicencia de los otros cuidadores, que a su vez habían sido víctimas de los rumores que él mismo Taylor había diseminado. Tantos dimes y diretes agotaron la paciencia de Mr. Cross, que despidió a Taylor, dejando al elefante huérfano de un cuidador idóneo. Un nuevo empleado se hizo cargo de Chunee, un tal Carter. Éste no solo no sabía nada de elefantes, sino que trataba a Chunee con brutalidad. Cuando cuatro meses más tarde Taylor pasó a saludar a Chunee, lo encontró en un estado deplorable, con signos de haber sido golpeado. Taylor envió varias cartas a Mr. Cross advirtiéndole sobre la poca capacidad de Carter. Jamás recibió respuesta alguna.

La conducta de Chunee empeoró cuando le llegó el período de celo, llamado “Musth” por los hindúes. En la India, durante ese tiempo en que se hacen ingobernables, dejan libres a los elefantes en la selva. Por eso es que generalmente usan hembras para trabajar ya que los machos son difíciles de controlar y no es raro que maten a sus conductores durante estos periodos de mal humor. Como comprenderán no era posible dejarlo a Chunee suelto por las calles de Londres. Pero Mr. Cross tenía una teoría personal que relacionaba a la líbido descontrolada con los intestinos estreñidos. Para él, el celo y la constipación podían ser tratados con el mismo remedio. No estaba equivocado Mr. Cross. Una diarrea puede sacar de la cabeza del caballero más libidinoso cualquier idea galante. Decidieron administrarle a Chunee una mezcla de Calomel, Sales de Epson, jalea y aceite de crotón en proporciones que excedían con creces las necesarias para inspirar a un elefante o a más de seiscientos humanos.

El tratamiento fue un éxito y Chunee, después de una diarrea apoteótica, se olvidó de ir a coquetear con las damas de su especie, que por otro lado no estaban disponibles. Eso sí, por unos días los aires del Exeter se hicieron aún más irrespirables.

Así estaban las cosas cuando un fatídico 1° de noviembre de 1825, uno de los asistentes de Carter, un tal John Tietyen, entró a la jaula del elefante para asearlo, tal como lo hacía todos los días. La única diferencia fue que ese día entró solo, contrariando las órdenes de Cross. La tragedia llegó cuando Tietyen le ordenó a Chunee que se voltease, para continuar con su limpieza. El elefante se dio vuelta en forma tan violenta, que clavó uno de sus colmillos entre las costillas del desgraciado asistente, que murió instantáneamente. Cross y Carter entraron a la jaula para sacar su cuerpo sin vida, mientras el elefante miraba la escena quieto, como sorprendido por lo que había pasado.

De acuerdo con las leyes de la época, Chunee fue juzgado por asesinato. En la corte, los testigos aseguraron que el elefante había tenido una actitud afectiva hacia el malogrado cuidador y coincidieron en que Tietyen era de una personalidad proclive a los accidentes, pues, a la hora de su muerte, se estaba recuperando de una herida inflingida por un leopardo y unas horas antes una gacela le había pisado un pie. El jurado confirmó entonces que había sido un accidente y multó al elefante en un penique.

A pesar de haberla sacado barata, Cross comenzó a temer lo peor. Estaba seguro de que Chunee sería su ruina. Una y otra noche tenía la misma pesadilla: el elefante caminando descontrolado por las calles de Londres ¡Qué horror! Su sueño tenía bases en la vida real: seis años antes, en Venecia, un elefante suelto había matado a varias personas y mantenido a la ciudad aterrorizada por cuatro días. Un viejo amigo de Chunee, Lord Byron, había sido testigo del furor de la bestia, contemplando muy divertido la caza del elefante, desde la seguridad de una góndola. Solo la bala de un cañón puso fin a las andanzas desbocadas del elefante veneciano. Algo parecido había pasado en las calles de Ginebra, donde otra bala de cañón fue necesaria para devolver la tranquilidad a esa ciudad suiza, hostigada por un paquidermo desenfrenado.

El 20 de febrero de 1826, las peores premoniciones de Mr. Cross se hicieron realidad. Chunne tuvo un ataque de furia y comenzó a golpear las paredes de su jaula con inusitada violencia. Esta vez el purgante administrado generosamente no había hecho el efecto deseado, por lo que entonces Carter le ofreció cerveza. Chunee ya no confiaba en sus cuidadores, pero una vez que vio a Carter beber del mismo barril, el elefante se sirvió. Esto pareció calmarlo, pero dos días más tarde, estaba más agresivo que antes. Con sus golpes rompió uno de los tabiques laterales y abrió un agujero en el techo. Si el animal se soltaba, Londres estaba condenada a la destrucción. Nadie podía imaginarse cuantos desastres haría un elefante loco corriendo por sus calles. Tras él se escaparían los cocodrilos, las hienas, los leones y las panteras. Una verdadera calamidad.

Reunido el personal del zoológico, decidieron que lo mejor sería envenenar al elefante para evitar males mayores. Mr. Cross, que había esperado que ese momento jamás llegara, lloraba amargamente en un rincón.

Inmediatamente fueron a una farmacia a comprar todos los tóxicos posibles. El asombrado farmacéutico se rehusó a entregar esas cantidades de venenos que bien podían ser utilizados en un gigantesco crimen colectivo. Después de explicarle el motivo, el boticario les entregó suficiente cantidad de arsénico, estricnina y morfina como para matar un elefante… Bueno, eso era lo que querían hacer. Pero Chunee algo debía sospechar. Poco probó la comida plagada de arsénico y menos aun el heno con estricina. A las pocas horas volvió a golpear las paredes, que cedían a ojos vista. Inmediatamente evacuaron el edificio y Mr. Cross llamó a la policía. La gente, alarmada por los ruidos, comenzó a juntarse a las puertas del Exeter. Al llegar la policía, todo era un gran pandemonio. Los animales rugían al unísono mientras la gente gritaba. El espectáculo del elefante golpeando las paredes era aterrador.

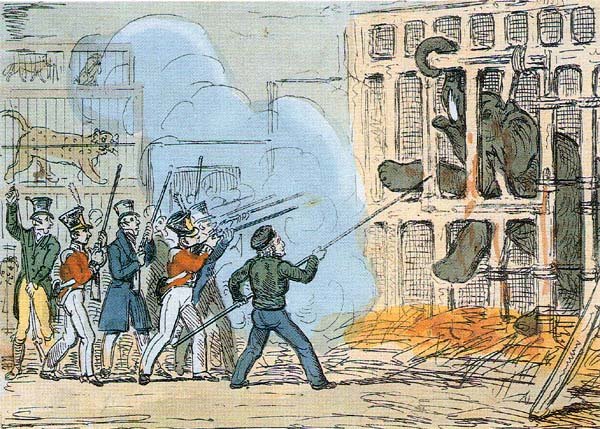

Dispuesto a sacrificar al animal, Mr. Cross ordenó a tres policías que dispararan sus fusiles contra Chunee. Cuando el humo de la descarga se disipó, el elefante estaba tan vivo como antes, pero más furioso que nunca. Debieron alejarse porque intentó tomarlos con su trompa.

Mr. Cross fue a buscar a su amigo, el anatomista Joshua Brookes, que estaba dictando clases en la escuela de medicina. Cross interrumpió la alocución y en pocas palabras explicó lo que estaba pasando en el Exeter. Sin pensarlo dos veces, Brookes acompañó a Cross para que instruyera a los policías hacia dónde debían apuntar a fin de matar a la bestia descontrolada. Todos los alumnos los siguieron, entusiasmados con la idea de tener una clase práctica de cómo asesinar a un elefante.

La policía resultaba a todas vistas insuficiente. Entonces Cross, decidió llamar a un destacamento del ejército que se hallaba en Sommerset House, muy cerca del Exceter. Veinte soldados llegaron al trote hasta el zoológico, que a estas alturas parecía un campo de batalla. Los soldados y los policías aunaron su poder de fuego, disparando todos al mismo tiempo, para encontrarse con un Chunee tan indemne como antes, pero más enloquecido. Como estas armas no tenían efecto, pidieron prestados los rifles más poderosos a “Stevens and Company”, el armero más famoso de Londres. Dispusieron entonces de catorce fusiles de alto poder. Todos dispararon al unísono. Chunee cayó sobre sus rodillas.

Estaba Mr Cross por entrar a la jaula para constatar la muerte del elefante, cuando éste se levantó y golpeó violentamente los barrotes de la puerta. En ese momento todos atacaron a la bestia. Los soldados continuaron disparando sus armas, mientras los guardias arrojaban lanzas y arpones contra el animal herido. Sabiendo que lo único que podía detener al elefante era un cañón, el desorbitado Mr. Cross fue al arsenal a buscar uno. Mientras tanto los soldados trataban de apuntar a los ojos, los oídos y la trompa, lugares vitales que el Dr. Brokes les señalaba. Pero Chunee no se quedaba quieto.

En medio de semejante batahola, a Carter se le ocurrió una idea. Entre tiros, gritos y rugidos, le ordenó al elefante que se sentara y para el asombro de todos, éste obedeció. Aprovechando la oportunidad, Carter le clavó una lanza en el costado y uno de los soldados le disparó al oído desde corta distancia. Chunee atacó nuevamente la reja, pero ya estaba herido de muerte. Se dirigió al medio del reducto y se acostó. Una vez más atacaron al animal con lanzas y disparos. Para cuando Mr. Cross volvió con la artillería, Chunee yacía muerto en medio de la jaula. A pesar de la oposición inicial del dueño del zoológico, se permitió la libre entrada al público. Una turba ávida de sangre colmó las instalaciones. Entre gritos y empujones contemplaron el dantesco espectáculo del cuerpo del elefante muerto desparramado en un inmenso charco de sangre. Hasta la medianoche, cientos de curiosos desfilaron ante el inmenso cuerpo inanimado de Chunee.

Mientras tanto, una nueva preocupación invadía el ánimo ya turbado de Mr. Cross: ¿Cómo deshacerse de esas cinco toneladas de carne y recuperar parte de los gastos que la matanza había ocasionado? Como era de esperar, la prensa relató minuciosamente la muerte de la bestia descontrolada. Después de hacer un extenso relato sobre la pasión y muerte de Chunee, publicaron llamativas sugerencias para aprovechar sus restos: exquisitas recetas a base de carne de elefante, elaborados tapados de piel y hasta recetas a base de su grasa, apta para combatir el reuma y demás enfermedades articulares.

Aprovechando esta oportunidad única, el Dr.Brookes decidió dar una clase de anatomía comparada, disecando a Chunee ante los alumnos de medicina que estuviesen interesados. Quienes deseasen presenciar esta lección de anatomía de un proboscideo, debían oblar una libra esterlina, una buena cifra para la época. Doscientos estudiantes no quisieron perderse el evento. Después de todo, no era cosa de todos los días poder asistir a la disección de un elefante.

Las miasmas del animal en descomposición invadieron la ciudad y los vecinos debieron abandonar sus casas por el pútrido aroma que todo lo invadía. Algunos amenazaron con acciones legales y Mr. Cross fue intimado a deshacerse del cadáver en fecha perentoria. El profesor Brookes tuvo que adelantar el día de la disección, para la cual debieron suspender al cadáver de una viga del techo.

Primero el Dr. Brookes removió los ojos, que fueron adquiridos por un caballero sin que se pudiera conocer el destino que pensaba darle. A continuación, a través de una incisión abdominal, removió todas las vísceras de Chunee. Los estudiantes, tapadas sus narices con pañuelos perfumados, siguieron atentamente las explicaciones del profesor. Nueve carniceros se encargaron de cortar las carnes del elefante y remover su piel, que fue vendida a un tal Mr. Davies por cincuenta guineas. Damos en suponer que debe haber confeccionado varios tapados, guantes, botas y zapatos a expensas del pobre animal. Las vísceras desaparecieron misteriosamente. Los chismosos mal intencionados, que nunca faltan, dijeron que Mr. Cross y sus empleados, cobijados por la oscuridad de la noche, arrojaron las tripas podridas del elefante al Támesis, contribuyendo a la creciente polución del río. Si así fue, nadie se dio cuenta de la maniobra.

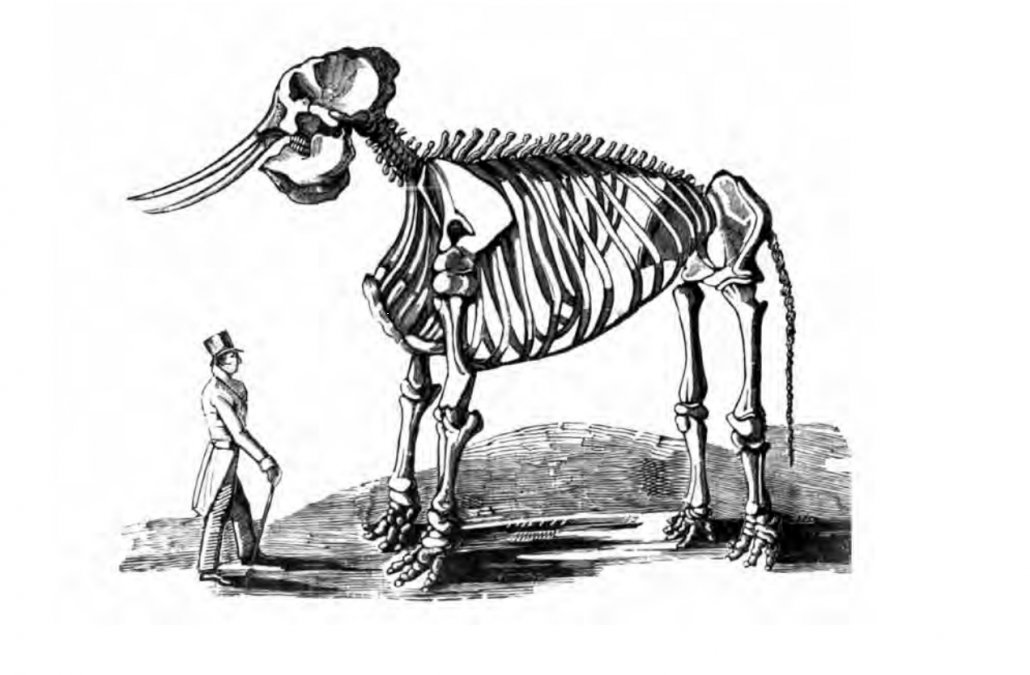

Al día siguiente, el Dr. Brookes, asistido por el Dr. Spurzheim y otros miembros de la cátedra, terminaron de disecar lo que faltaba de Chunee. A Mr. Cross le urgía terminar este trabajo, ya que en pocas horas se cumplía el plazo para deshacerse del elefante muerto. Los trozos de carne, recortado por varios carniceros, fueron vendidos como alimento para gatos. El Dr. Brookes no encontró en el elefante signo de patología alguna. Sí halló ciento cincuenta balas en distintas partes de su anatomía. Más tarde, el esqueleto de Chunne fue montado y expuesto por varios años en las puertas del Exeter.

En 1829, cuando el zoológico debió mudarse, ya que en su lugar se construyó la National Art Gallery, la osamenta de Chunee fue adquirida por un tal Bentley, que la llevó de gira por el interior de Inglaterra. Llamaba la atención la presencia de dos nuevos colmillos, aparecidos en forma póstuma, ya que uno de ellos se había dañado cuando Chunee era jovencito y el otro se había roto durante la debacle asesina. Este Bentley no debe haber hecho un gran negocio a expensas del elefante, ya que poco después lo prestó a la Universidad de Londres a cambio de una cifra irrisoria.

El Hunterian Museum del Real Colegio de Cirujanos de Londres (lugar que prolonga el ánimo coleccionista del célebre profesor Hunter) se interesó por el esqueleto y ofreció doscientas libras por lo que quedaba de Chunee. Bentley se mostró encantado de poder deshacerse de tan voluminosa carga. En dicho museo, los expertos examinaron todo el esqueleto prestándole especial atención al colmillo roto (que venía en una caja aparte). El mismo presentaba claros signos de inflamación en su base. Muy probablemente fuese un absceso lo que llevó a Chunee al estado de desesperación que concluyó con su cruel sacrificio.

El esqueleto del elefante se lució por años en ese museo de cirujanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba alemana dañó el edificio y con él desapareció lo que quedaba del pobre animal que un buen día sembró el pánico en la ciudad de Londres, por un molesto absceso dental.

Texto extraído del libro Animalitos de Dios (Olmo Ediciones).