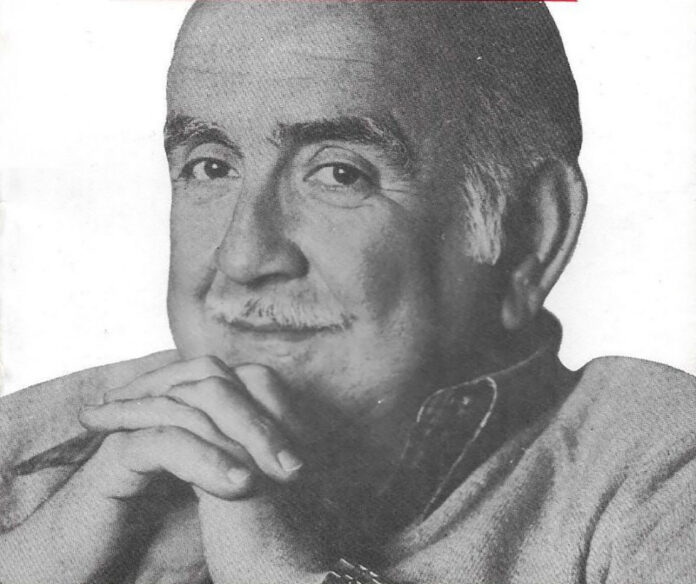

Aunque hoy se hable poco y nada de él, Fernando Ayala fue desde 1955 hasta su muerte el 11 de setiembre de 1997 una personalidad del cine argentino. Director de 39 películas y una miniserie, como productor sostuvo esas obras, además de muchos ejemplos de lo peor del cine argentino de los años 70, más todos los films de su socio Héctor Olivera, con quien fundó la productora Aries en 1956. Pero en lo personal Ayala fue un verdadero camaleón, alguien que supo adaptarse a los peligrosos vaivenes políticos de su país, desde el antiperonismo de los tardíos años 50 al radicalismo de los 80, pasando sin problemas por los negros años de la dictadura.

ETAPA INICIAL. Fernando Ayala había nacido en Gualeguay, Entre Ríos, el 2 de julio de 1920. Instalado en Buenos Aires, se desempeñó como director de segunda unidad y asistente de dirección desde 1942 a 1955, cuando inició su carrera como director. Pero da la impresión que, en pocos casos como en el suyo, la labor de artista fue de la mano con una postura personal ante el lugar y la época que le tocó vivir. Durante una década (1955-1964) Ayala fue uno de los dos nombres que amenazaron renovar fuertemente al cine argentino (el otro, Torre Nilsson). Ese período coincide con los años antiperonistas de la Revolución Libertadora, el experimento desarrollista de Frondizi y la libertad plena que quiso, pero no pudo ejercer, Arturo Illia. En esa época Ayala creía en el cine, en la crítica de costumbres, en planteos polémicos, y a esa etapa pertenecen nueve películas de interés, que hicieron pensar a los críticos y los cinéfilos de entonces que Ayala era alguien a tener muy en cuenta. Porque a diferencia de mucho cine anterior y de entonces, sus primeras películas de una u otra forma describieron la realidad argentina.

Ayala debutó con Ayer fue primavera (1955), y ya desde ese comienzo reveló un particular sentido del cine, capaz de disimular los ramalazos de semanario femenino que acechaban al film, en el cual un reciente viudo (Roberto Escalada) empieza a sospechar que su esposa (Analía Gadé) no le era tan fiel como pensaba, aunque la segunda mitad del film aportaba la perspectiva del tercero en discordia (Duilio Marzio), que confirmaba al espectador –aunque no a Escalada- que ella era fiel, abnegada, virtuosa y cuidadosa de las buenas costumbres. Allí Ayala supo extraer densidad al asunto, con momentos muertos, silencios significativos y enlaces de imágenes y diálogos, convirtiendo de esa forma una historia como tantas en un conflicto creíble con personajes adultos.

Algo similar sucedió en Los tallos amargos (1956), a partir de una historia policial con hombre sospechoso (Carlos Cores) al que luego asesinan y que no era mala persona, para lo cual Ayala dividió de nuevo el relato en dos mitades, con el resultado que quedaban cabos sueltos en la intriga policial, pero también la constancia que el director estaba atento a la caracterización psicológica, la utilización de símbolos visuales y una cámara siempre móvil para narrar la historia. Menos valiosa (en realidad, un semi fracaso) fue Una viuda difícil (1957), una comedia teatral ubicada en 1790 con esmeros de época, pero muchos personajes inútiles y enormes diálogos sobre la nada. La película estaba pensada para la española Carmen Sevilla en CinemaScope y color, pero terminó rodada en blanco y negro y cuadro normal para lucimiento de la insoportable Alba Arnová. Ayala atribuyó su fracaso al sello Artistas Argentinos Asociados, y por eso a partir de entonces se asoció con Héctor Olivera, con quien fundó el sello Aries. Los realizadores declararon desde el inicio que su empresa se proponía producir films comerciales para compensar las factibles pérdidas de las películas que ellos realmente querían hacer. Luego se vería que la realidad sería muy diferente, ya que los films del tándem Ayala-Olivera siempre dieron ganancias.

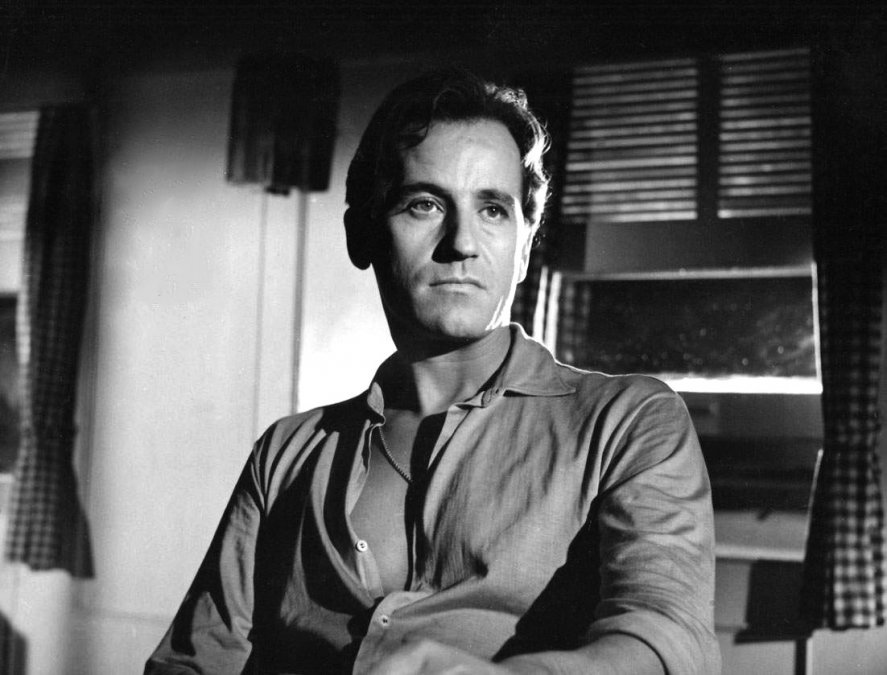

La empresa Aries Cinematográfica Argentina, con márgenes de total libertad artística, debutó con El jefe (1958), y de inmediato los críticos más exigentes calificaron ese acto de heroico, de liberación de intereses ajenos y otros calificativos que se apoyaban en las hábiles declaraciones de Ayala a la prensa: “Hay que incorporar la coproducción para ponernos a tono con la modalidad imperante actualmente en el cine mundial. No hay que olvidar que el cine no es sólo arte, sino también industria, por lo que hay que consolidar su base económica, en tanto industria, y cuidar de su vuelo y su dignidad, en tanto arte. No hay que renunciar a los temas universales, pero también hay que buscar con ahínco asuntos argentinos y latinoamericanos. Me parece necesario incorporar gente nueva, sin apartar por ello a los veteranos. Y hay que crear un nivel en el que tengan peso parecido la necesidad de obtener éxito de público logrando la calidad artística imprescindible”. Hay que decir que en ese aspecto El jefe cumplió con los requisitos, porque allí hay mucha gente joven, comenzando por el propio director, siguiendo por el libretista David Viñas y el músico Lalo Schifrin, y terminando en un elenco encabezado por el impactante Alberto de Mendoza, junto a Duilio Marzio, Leonardo Favio, Graciela Borges, Luis Tasca e Ignacio Quirós. El resultado fue un éxito de taquilla, pero además era a dos puntas una visión de la patota ciudadana y una referencia velada a la era peronista (que había acabado poco tiempo antes), sobre la que arrimaba algunas ideas acerca de caudillos y hombres fuertes que terminaban dominando a los demás.

El candidato (1959) cumplió mejor aún con sus deberes, porque en su elenco convivieron veteranos (desde el uruguayo Alberto Candeau a Guillermo Battaglia e Iris Marga) con jóvenes talentosos (Alfredo Alcón, Duilio Marzio, Olga Zubarry), y además se mantuvo el énfasis polémico y cierta claridad de ideas que apuntaban a los turbios manejos de los políticos, con el curioso resultado que (visto hoy) el film puede entenderse como una involuntaria ayuda a ciertos totalitarismos inminentes, que no diferían mucho de otros absolutismos anteriores de la Argentina. La buena senda siguió con el costumbrismo de Sábado a la noche, cine (1960), que aún tenía a Viñas como libretista, aunque según parece en esta ocasión no fue muy respetado por Ayala. De modo que Viñas siguió en cine, pero con otros directores, y Ayala recurrió a Beatriz Guido para Paula cautiva (1963), historia de un argentino emigrado a USA (Duilio Marzio) que vuelve a su país por cuestiones de negocios, y contrata a una acompañante (Susana Freyre), joven de familia tradicional, pero sin dinero, de la cual se enamora. En la base de esa anécdota aparentemente superficial había un cuento de Guido, que Ayala supo captar muy bien, redondeando un cuadro eficaz de la decadencia de la oligarquía terrateniente, con muy buena puntería de diálogos y personajes, y un sólido nivel como cuadro social. Me sigue pareciendo su film más redondo.

PRIMEROS BARQUINAZOS. Hasta ese momento todo iba sobre rieles: la crítica calificó a Ayala de creador exigente, y el hombre se lo creyó. No olvidemos que él y Olivera solían presentarse a sí mismos como “sacrificados empresarios que fundamos Aries para ser libres e independientes”. Sin embargo, en una fecha temprana como 1961, el ojo avizor de Tomás Eloy Martínez supo detectar dos limitaciones de Ayala: “Una es el cuidado que pone para equilibrar dentro de cada película los factores industriales y artísticos; y otra es la prudencia política, la precaución con que transforma a sus figuras narrativas en esquemas de una realidad nacional, más que en elementos vivos de esa realidad”. Allí Eloy señalaba que lo mejor de Ayala parecía ser el libretista David Viñas, y ponía como ejemplo, en El jefe, “el camión de propaganda con estribillo musical que provoca los malhumores de un atildado patricio y las ironías de su hijo, con una sucesión de alusiones que resume en dos minutos la desinhibición de una nueva generación frente al abolengo y el campo aptos para los hombres providenciales, quizás para Perón”.

Estemos o no de acuerdo con el juicio de Eloy Martínez, lo cierto es que el período de bonanza pareció terminar con Primero yo (1964) y Con gusto a rabia (1965), que fueron dos claros fracasos de boletería. La primera quiso ser una crítica del machismo argentino, proponía esa idea a través del enfrentamiento de un playboy divorciado que se reencuentra con su hijo adolescente y quiere formarlo a su imagen y semejanza. Rodada parcialmente en Punta del Este, la película fue un estrepitoso fracaso de boletería, pese a un elenco a todas luces estimable (Alberto de Mendoza, Marilina Ross, Susana Freyre, Duilio Marzio, Carlos Muñoz, Juan Manuel Tenuta, María Vaner, Julia von Grolman), y provocó los primeros sobresaltos a la productora Aries. Todo empeoró con el segundo film, donde Alfredo Alcón y Mirtha Legrand transitaban por una serie de intrigas de corte policial que tampoco dieron rédito en la taquilla.

Entonces, por casualidad u oportunismo (y eso quedará a cargo de cada lector) Ayala y Olivera corrigieron el rumbo, en un primer barquinazo que presagiaba muchos otros por venir. Parece claro que cuando hicieron El jefe y El candidato ambos pensaron en el resurgimiento del peronismo bajo el gobierno de Frondizi, y cuando enfrentaron otras formas de cine social el gobierno estaba ocupado por Illia. Pero después de los golpes contra los presidentes radicales la confianza pública y la apatía ganó las calles. Desde ese año hasta el retorno de Perón (es decir, durante las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse), ya no parecían redituables el discurso serio ni el análisis polémico. El éxito estruendoso de La cigarra no es un bicho de Daniel Tinayre demostró que la gente estaba para otra cosa. En particular el porteño, dueño de una actitud cínica que convirtió la temática sexual en una forma de descargar su falta de fe en casi todo. Desde ese momento, dejando de lado inquietudes y creatividad, el cine de Ayala se convirtió en la imagen de una progresiva degradación carente de impulsos, que buscó subterfugios para no admitir que todo iba de mal en peor. Y así surgió un cine evasivo, que reflejó en forma muy clara lo que ocurría por entonces en Argentina: el sainete de Las locas del conventillo (1965); los presuntos desenfrenos sexuales, en realidad bastante pacatos, de Hotel alojamiento (1965) y La gran ruta (1971); la previsible comedia familiar de En mi casa mando yo (1968); el patrioterismo vacío de Argentino hasta la muerte (1970); el refugio en el mundo del folklore (Argentinísima 1, 1971; Argentinísima 2, 1973; El canto cuenta su historia, 1976); la larga lista de subproductos para Olmedo-Porcel-Casán-Giménez, aunque el genio cómico del primero no tuviera culpa del penoso nivel; y una serie al servicio del veterano Luis Sandrini (El profesor hippie, 1969; El profesor patagónico, 1970; El profesor tirabombas, 1972). De esos desastres apenas se salvaron La fiaca (1969) y La guita (1970), dos films con Norman Briski y libretos de Ricardo Talesnik que, sin ser una maravilla, exponían de manera satírica ciertas costumbres rioplatenses al borde de la insensatez.

A esas alturas, el discurso público de Ayala había cambiado respecto a sus dichos de fines de los años 50 e inicios de los 60. Ahora declaraba cosas como “No me preocupa mucho la búsqueda de un estilo. Creo que el estilo aparece solo, sin que lo busquemos. Podemos condicionarlo, hasta involuntariamente, al responder a nuestras tendencias. Un estilo depende de una formación cultural, de una posición en la vida y en el trabajo en el que se está, de una serie de elementos, inclusive de estados íntimos transitorios”. Y también: “Creo que en la vida de un artista no puede haber una norma rígida, ni etapas prefijadas, estáticas, detenidas. Puede ser peligrosísimo. Hablo de un artista que quiere estar atento a lo que su tiempo le va brindando, a lo que la vida de sus contemporáneos le va proponiendo. Y que no pretende ser un genio, ni un renovador, ni un revolucionario. Como yo”. Sin duda alguna Ayala era un hábil declarante, porque rodar comedias en hoteles alojamientos o con inexistentes profesores piolas no era exactamente estar atento a lo que su tiempo y la vida en la caótica Argentina de esos tiempos le iban brindando. Por suerte al final aclaró que él no era renovador ni revolucionario…

LO MEJOR, ENTRE LO PEOR. Y de esa forma seguiría hasta el final el cine de Ayala y su socio Olivera. Cuando Perón volvió, estos dos antiperonistas produjeron y realizaron la notable La Patagonia rebelde (1974) donde más que ellos, volvió a importar el nombre del libretista, para el caso Osvaldo Bayer. Sin embargo, cuando cayó Isabel Martínez y llegaron los negros años de la represión militar, Ayala hizo cosas como Triángulo de cuatro (1975), Días de ilusión (1980) y Abierto día y noche (1981), mientras ponía dinero para que Olivera dirigiera Los viernes de la eternidad (1981), que eran maneras todas muy vistosas, pero vacías, de amoldarse al conformismo moral más reaccionario. Y eso no fue lo peor. Mucho más lamentable es advertir que desde Aries Ayala y Olivera financiaron docenas de engendros, cuyos títulos hablan por sí mismos: Los caballeros de la cama redonda (1973), Los doctores las prefieren desnudas (1973), Hay que romper la rutina (1974), Maridos en vacaciones (1975), Mi novia el… (1975), El macho de América (1976), La guerra de los sostenes (1976), Los hombres sólo piensan en eso (1976), Así no hay cama que aguante (1977), Basta de mujeres (1977), El gordo catástrofe (1977), Hay que parar la delantera (1977), Las turistas quieren guerra (1977), Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo (1978), Fotógrafo de señoras (1978), Mi mujer no es mi señora (1978), Custodio de señoras (1979), Donde duermen dos duermen tres (1979), El rey de los exhortos (1979), Expertos en pinchazos (1979), A los cirujanos se les va la mano (1980), Departamento compartido (1980), El diablo metió la pata (1980), Gran valor (1980), Amante para dos (1981), Las mujeres son cosas de guapos (1981), Los neuróticos (1981), Te rompo el rating (1981), Luz… cama… acción (1982), y un largo etcétera. Esos productos servían a una función nada ejemplar, pero se atenían a lo que Argentina era en esos años: cada uno mirando por la suya, mientras se trataba de pasarla lo mejor posible y se ganaba un Mundial de la manera que fuera, aunque esa epopeya no pudiera tapar el descreimiento en el futuro del país, ni la decadencia de sus valores intelectuales.

Dentro de ese horrible panorama, Ayala se hizo un tiempito para dirigir dos películas que también resultaron medianamente fracasadas, pero que no dejan de ser lo mejor dentro de lo peor: Los médicos (1978) y Desde el abismo (1980). La primera exhibe una parquedad que la salva de la peor cursilería, aunque eso no mejora un libreto que propone romances de médicos con instrumentistas, seducciones varias, gente que se adapta de inmediato al lugar donde recién ingresa y otras formas de retratar la profesión. Falta sustancia a todo lo que se narra, y se la intentó compensar con solvencia técnica y un elenco que, como siempre en Ayala, funciona bien (Claudio García Satur, Marta González, Carlos Estrada, Iris Marga, Raúl Rizzo, Miguel Ángel Solá, Arturo García Buhr, Sandra Mihanovich, Ignacio Quirós). La segunda en cambio fue un decidido error, donde la dipsomanía pretextó subrayados innecesarios, enormes flaquezas de libreto y exabruptos aborrecibles. Una vez más, con habilidad comercial, Ayala trató de simular esas carencias mediante la velocidad con que transcurren varias zonas del relato, motivada sólo por la necesidad de llenar el ojo del espectador, disimulando así los peores pasajes del libreto. Aquí también el frondoso elenco (Thelma Biral, Olga Zubarry, Alberto Argibay, Héctor Pellegrini, Raúl Rizzo, Cristina Murta, Boy Olmi, Marta Albertini) intentó ocultar gruesos errores.

RESURGIMIENTO Y CAÍDA FINAL. El cine de Ayala resurgió brevemente entre 1982 y 1984, cuando Argentina se hundió en la peor crisis económica de su historia y la gente sobrellevó la experiencia de las Malvinas con una mayor falta de fe, casi al borde de la angustia colectiva. Allí surgió Plata dulce (1982), donde la pretensión de un cine popular y nuestro (en el sentido rioplatense del término) se concretó en buena medida en base a tres argumentos: un tema cercano y candente, un elenco admirable en cuanto a naturalidad (Federico Luppi, Julio De Grazia, Gianni Lunadei, Nora Cullen, Adriana Aizemberg, Marina Skell, Alberto Segado) y un libreto redondo de Oscar Viale y Jorge Goldenberg. Aquí dos familias enfrentaban la crisis del monetarismo, y sus caminos se dividían a partir del curro que envolvía a Luppi, que era un incauto tan reconocible en nuestra sociedad como el resto de los personajes: el artesano de barrio, su autoritaria esposa, la suegra artera, la hija con aspiraciones de ascenso social rápido, y el magnate delictivo de las altas finanzas. Lo más logrado del film fue el contrapunto entre la familia del novísimo rico Luppi, que pasa del barrio a la casa con piscina de la noche a la mañana, y la del laburante De Grazia, que prácticamente queda en la calle. Son dos caras de una misma moneda: lo terrible es que ambas caras resultaban falsificadas. De esa forma el desocupado volverá a la normalidad confiando en un mito nacional (“Dios es argentino”, dice cerca del final) y el nuevo rico irá a parar a la cárcel. Entre una punta y otra de esa parábola quedaba un efectivo testimonio de un pasado inmediato, tanto que comenzaba al otro día de la final del 78 y terminaba en cualquier día de ese 1982.

La eficacia de ese cuadro costumbrista indicó en Ayala un regreso a los mejores hitos de su juventud, algo que en menor medida también se vio en El arreglo (1983), que abordó la pequeña corrupción en los funcionarios que buscan la coima para solucionar los problemas de una población incauta. El resultado no era redondo como en el film anterior, debido a que aquí Ayala no jugó a la comedia costumbrista, sino al drama liso y llano. La ausencia de libretistas idóneos en esa área otorgó al film una ausencia de pulso dramático para construir personajes, crear ambientes y narrar historias contundentes. El resultado, de todas formas, fue mejor que todo lo hecho por Ayala entre 1965 y 1981, y una vez más el elenco ayudó (Luppi, De Grazia, Rodolfo Ranni, Haydée Padilla, Susú Pecoraro)

Pasajeros de una pesadilla (1984) fue la última película valiosa de Ayala, y tuvo dos formidables labores de Federico Luppi y Alicia Bruzzo, en lo que terminó por ser un certero estudio del controvertido caso Schoklender, donde una pareja de la alta burguesía terminó asesinada en mayo de 1981 por sus propios hijos, en medio de un escándalo de magnitud sísmica. Más allá del específico relevamiento del caso de crónica roja, el film terminó siendo un agudo análisis de la corrupción social proveniente de los hombres que detentan el poder. Todos esos films coincidieron con la caída de la dictadura y la victoria de Alfonsín, pero el buen nivel de Ayala no pasó de allí, porque los vaivenes sufridos por el radicalismo rápidamente devolvieron al director-empresario a terrenos más seguros, equivalentes a explotar temas presuntamente riesgosos sin arriesgar nada. Así, surgieron obras tan llamativas como banales (Sobredosis, 1986; El año del conejo, 1987), cuando no penosas, como Dios los cría (1991). En 1994 Ayala sufrió un accidente cardiovascular del que se repuso a medias. La situación lo convirtió en un hombre más austero, habitual integrante de seminarios, aunque aún se dio tiempo para codirigir junto a su socio Olivera la serie de TV Nueve lunas (1995), con Oscar Martínez y Cecilia Roth. De todas maneras, su físico fue siendo minado progresivamente por la enfermedad, hasta un deterioro final que anticipó su muerte anunciada.

Como Ayala nunca fue un pensador, es injusto reclamarle algo más que lo logrado en los mejores títulos de su juventud (El jefe, El candidato, Paula cautiva) o madurez (Plata dulce, Pasajeros de una pesadilla). Pero lo cierto es que cuatro décadas de su cine demuestran (con el debido respeto) un evidente oportunismo de su parte, lo cual quedó revelado en una frase pronunciada en Montevideo en junio de 1980, cuando muy suelto de cuerpo declaró que “no me arrepiento de ninguna de mis películas, y hasta estoy seguro que Hotel alojamiento algún día se verá como testimonio de costumbres sexuales y falsedades sociales”. Eso parece un poco demasiado.

También hay que destacarle el olfato ganado durante esas décadas como empresario. Sería una forma de la injusticia negar la eficacia comercial del tándem Ayala-Olivera, entendiendo por eficacia comercial la capacidad de fabricar cualquier cine, desde el mejor (producir Tiempo de revancha de Adolfo Aristarain) al más deleznable (Te rompo el rating o El rey de los exhortos, por ejemplo), y lanzarlo al mercado obteniendo casi siempre las mejores ganancias. El negocio del cine siempre ha sido riesgoso, y eso se acentuaba en épocas de censura como las que padeció Aries, contra la que Ayala lanzaba puntualmente críticas cada vez que podía. Por eso la habilidad para manejar el negocio indica que Ayala y Olivera se atuvieron a reglas de juego que no intentaron modificar. Ambos tenían talento artístico, pero nunca pretendieron convertir la guaranguería y la tilinguería en algo más inteligente, ni acudir a recursos eficaces para cambiar el mercado a partir de ellos. Como cierta vez dijo con sorna el crítico Manuel Martínez Carril: “El motivo casi exclusivo de Ayala consiste en multiplicar los panes y los pesos”. Un diagnóstico primario de esa conducta de Ayala (y en menor medida, también de Olivera) es que el hombre quizás nunca haya sido un luchador, y se conformaba fácil. Otra manera de ver su carrera es que, de tanto hacer el juego, uno a la larga termina convertido en un tahúr profesional, y contra eso no hay vuelta. O capaz que todo fue más sencillo y el talento inicial de Ayala terminó siendo fagocitado por el “profesionalismo”, palabrita que en realidad esconde algo más salvaje llamado “reglas del mercado”. Porque no debe olvidarse que, en aquel cine argentino tan devaluado, no se conformaba quien no quería.