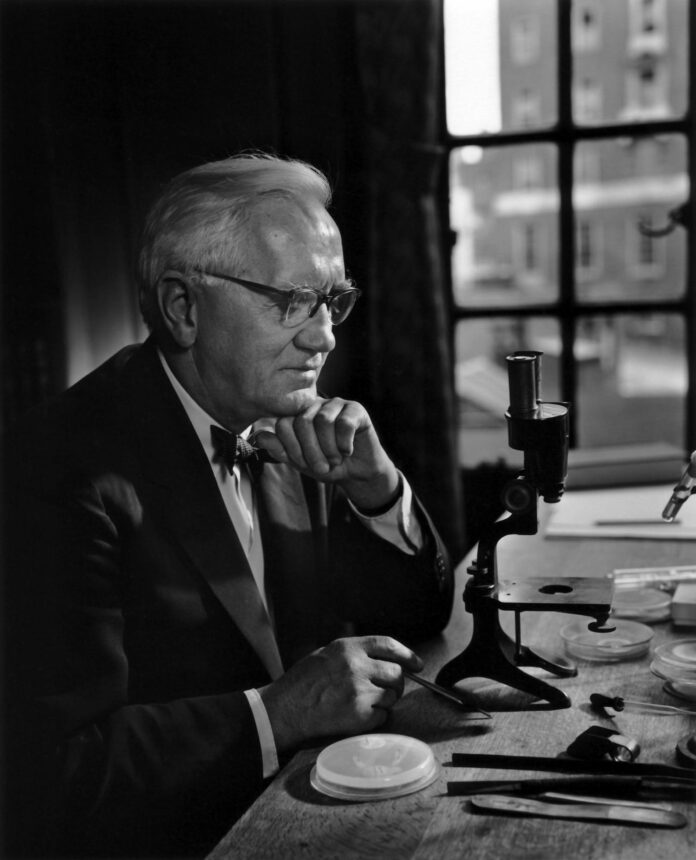

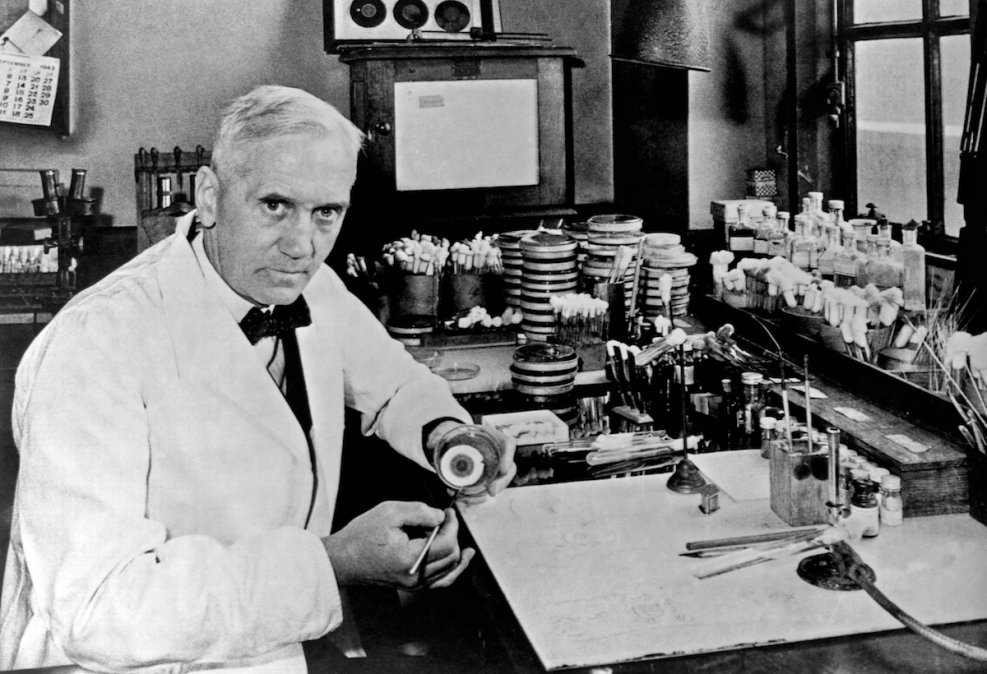

Alexander Fleming es reconocido internacionalmente por haber sido el descubridor de uno de los primeros antibióticos, la penicilina. Es normal, al intentar saber algo más de él, encontrarse con su imagen sonriente desde un laboratorio atestado de objetos, pero lejos de la imagen que nos llega de los últimos años de su vida, como un hombre dado a la publicidad y feliz de aparecer frente a las cámaras, Fleming fue durante la mayor parte de su vida un hombre taciturno que se vio cambiado por las circunstancias de su descubrimiento.

Había nacido en una granja en Escocia el 6 de agosto de 1881 y recién a los 14 años abandonó el campo para irse a vivir a Londres con su hermano y otros miembros de su familia. Parecía que la vida lo iba a llevar por un lado completamente distinto ya que, al terminar la secundaria, tuvo un empleo administrativo y no fue sino hasta 1901 que pudo comenzar sus estudios en medicina en el hospital St. Mary de Londres.

Con la vaga idea de ser un cirujano, terminó siendo persuadido por un colega de unirse en 1906 al Departamento de Inoculación del hospital, dirigido por el pionero y desarrollador de la vacuna contra la fiebre tifoidea, Almroth Wright. Fue como parte de su grupo de trabajo que Fleming trabajó durante la Primera Guerra Mundial en una misión especial del Royal Army Medical Corps en Boulogne atendiendo soldados heridos por gases y metralla. A lo largo de la investigación acerca del tratamiento de infecciones en heridas, Fleming se destacó por sus agudas observaciones referidas al uso de antisépticos y, para el final de la guerra, ya se había vuelto el científico más importante del grupo después de Wright.

Entre sus primeros grandes aportes a la ciencia se destacó el descubrimiento accidental en 1921 de la lisozima, una enzima presente en las lágrimas, la saliva y el moco, que tenía un leve efecto antiséptico y disolvía algunas bacterias no patógenas. Este trabajo lo mantendría ocupado por los siguientes años y haría de él un hombre famoso en los círculos académicos. Fue en este marco que, irónicamente, se produjo su segundo gran descubrimiento de forma accidental.

En el curso de una investigación con diferentes cepas de bacterias productoras de infecciones conocidas como estafilococos, Fleming se tomó unas vacaciones con su familia. El 3 de septiembre de 1928 (o el día después, según algunos historiadores), cuando se vio obligado a interrumpir su descanso y regresar de urgencia a Londres para aconsejar a un colega que iba a operar a un paciente con una infección particularmente difícil, decidió pasar por su laboratorio en el segundo piso del hospital. Entre el caos que solía reinar en su espacio de trabajo notó que una de las muestras de estafilococo que tenía que descartar hacía semanas había sido contaminada por un hongo desconocido que parecía haber disuelto a las bacterias. Intrigado, Fleming analizó el moho, lo fotografió y, dos meses después, a fines de octubre de 1928, empezó a conducir experimentos sobre lo que identificó como Penicillium notatum, productor de un “jugo” que él denominó “penicilina”.

Fleming presentó su descubrimiento en el Medical Research Club de Londres el 13 de febrero de 1930 y, para junio del mismo año, publicó un artículo sobre el tema sugiriendo que podía llegar a existir algún tipo de aplicación terapéutica, pero no logró atraer demasiada atención. Es importante recordar que entonces no existía realmente una estructura de desarrollo científico que impulsara a los investigadores a tener un equipo multidisciplinario de excelencia que llegara hasta el fondo de un asunto en particular. Fleming mismo, tenemos razón suficiente para creer, estaba demasiado ocupado en la década del treinta actuando como cabeza del Departamento de Inoculación con Wright y no creía que su descubrimiento fuera más que una mera curiosidad, algo sobre los cual sus aprendices podían experimentar si así lo deseaban.

Si su nombre se volvió tan icónico en los anales de la historia, se debió también al aporte de otros científicos que supieron apreciar el valor de las observaciones de Fleming y darles una nueva vida. En palabras del investigador David Greenwood, aunque la penicilina fue “concebida por la suerte y Alexander Fleming, la Escuela William Dunn de Patología en Oxford fue el lugar en el que nació”. Sus parteros fueron el profesor de Patología australiano, Howard Florey, y el bioquímico alemán, Ernst Chain. Este último, como parte del equipo de Florey, descubrió en 1938 el artículo de Fleming y propuso a su jefe investigar las propiedades de la penicilina. Al año siguiente, con el inicio de la guerra en Europa, el foco se orientó específicamente a sus capacidades terapéuticas y, gracias a la negociación con diferentes laboratorios estadounidenses, el antibiótico logró alcanzar la masividad justo a tiempo para curar infecciones y enfermedades venéreas comunes en los campos de batalla.

Para el final del conflicto la penicilina estaba en todos lados y, descubierta también su efectividad en el tratamiento de la meningitis y la neumonía, se transformó a los ojos del público en una droga milagrosa. En este punto los nombres de sus descubridores comenzaron a circular por la prensa, pero el de Fleming rápidamente pasó al frente, amparado por la serendipia de su historia y por la tendencia a buscar protagonistas únicos en los hallazgos científicos. El escocés, de todos modos, no parecía tener ningún problema con esta reacción y él, que siempre había sido tan lacónico, descubrió de repente que amaba el reconocimiento. En los años siguientes viajó por todo el mundo coleccionando honores y premios, mientras que Florey y Chain (que desconfiaban de la masividad y cuestionaron la preeminencia de Fleming) prefirieron dirigir su atención al mundo académico. Así, en 1945, después de mucho debate acerca de la forma en la que debía repartirse el galardón, Fleming, Foley y Chain compartieron el Premio Nobel de Medicina.

Fleming murió el 11 de marzo de 1955 de un ataque cardíaco y fue enterrado con gran honor en la Catedral de San Pablo de Londres. A pesar de la forma en la que se destacó -tanto en vida como después- él jamás se consideró un genio, sino que siempre admitió haber sido un afortunado y consideró que, además de sus capacidades críticas de observación, el destino había jugado un rol inmenso en su descubrimiento. Como indicó en su discurso de aceptación del Nobel, resumiendo esta idea: “Puede ser que, aunque creamos que somos los amos de una situación, simplemente somos meros peones que están siendo movidos alrededor del tablero de la vida por un poder superior”.