Desde la perspectiva japonesa, el germen del ataque a Pearl Harbor se encuentra diez años antes, con la invasión japonesa a Manchuria (región nororiental de China), que terminó generando el estado-satélite de Manchukuo. El crac y la Gran Depresión de 1929 afectó también a Japón, que decidió un plan de expansión territorial (mediante la guerra) para conseguir las imprescindibles materias primas. Manchukuo fue la cabeza de playa en Asia continental, legitimizada por la presencia de Pu Yi, antiguo emperador de China, y sirvió como base de expansión hacia el sur, desde la Indochina francesa hasta la Malasia británica. Es decir, hacia las colonias que la convulsa Europa de los años 30 había dejado en estado de semiabandono. Para 1940, la expansión continental de Japón le convertía en un aliado estratégico dentro de un conflicto que ya se adivinaba global. Tras comprometerse a no agredir a la URSS, Tokio se sumó al eje Berlin-Roma firmando el Pacto Tripartito en septiembre de 1940, que concedía a Japón la primacía territorial en Asia. Y fue en ese momento cuando Estados Unidos sintió la amenaza. Con la URSS preocupada por su frente europeo, la expansión en el Pacífico del Imperio Japonés (en el continente el rival de URSS era China) solo encontraba una posible resistencia: la de Washington.

Estados Unidos, dentro de la presidencia de Franklin D. Roosevelt (y probablemente a su pesar) había optado por el aislacionismo: se había comprometido a no enviar a norteamericanos a luchar en el extranjero. La Casa Blanca trató de frenar a los japoneses por la vía de la sanción económica: restringió las exportaciones petroleras a los japoneses, y finalmente las suspendió por completo e instaló un bloqueo comercial. Cero petróleo para Japón, y que se arreglen. Eso avivó aún más el expansionismo japonés, a pesar de estar labrándose un nuevo enemigo al tomar la decisión de redoblar la apuesta…

A pesar (o a causa) de la tensa situación, a lo largo de 1941 Japón y Estados Unidos negociaron un posible acuerdo que pusiese fin a la tensión y al bloqueo comercial. El pacto, dibujado en noviembre de aquel año, se encontró con un escollo insalvable: Chiang Kai-shek. Aunque el acuerdo llevaba a Japón a retirarse de Indochina, a reducir su presencia militar en el continente asiático y abría la puerta a que Tokio abandonase el Triple Eje, reconocía la existencia de Manchukuo, algo que el líder nacionalista chino no estaba dispuesto a tolerar. Un nuevo fracaso (y van…) de las tratativas diplomáticas pusieron final al intento y al final de las conversaciones entre Tokio y Washington, con la consecuente ruptura de las negociaciones.

El 25 de noviembre de 1941, el almirante Chuichi Nagumo recibe un mensaje: “Ejecutar primer ataque alba Día D (se precisará en breve). Si negociaciones en curso resultan exitosas escuadra recibirá inmediatamente orden regresar a Japón.” Pero las negociaciones, como vimos, fracasaron. Al día siguiente, seis portaaviones de la Armada Imperial japonesa (entre ellos, el Akagi, perincipal centro de operaciones, el Hiryu y el Soryu) abandonaban el puerto de Iturup, en las Islas Kuriles, con destino a Pearl Harbor.

El séptimo día de la travesía, la flota japonesa recibe la fecha elegida para el ataque: será el 7 de diciembre. El día anterior, los comandantes de las fuerzas aéreas Minoru Genda y Mitsuo Fuchida reciben información desde Tokio: no hay globos de protección ante aviones bombarderos en Hawaii ni redes de protección contra torpedos en Pearl Harbor. Y en otro mensaje, horas antes del ataque, se informa que hay 9 acorazados (en esa época, las estrellas de las batallas navales), 7 cruceros y 19 torpederos en Pearl Harbor. Pero no hay portaaviones, con lo cual uno de los objetivos (diezmar severamente la aviación naval americana en el océano) se complica.

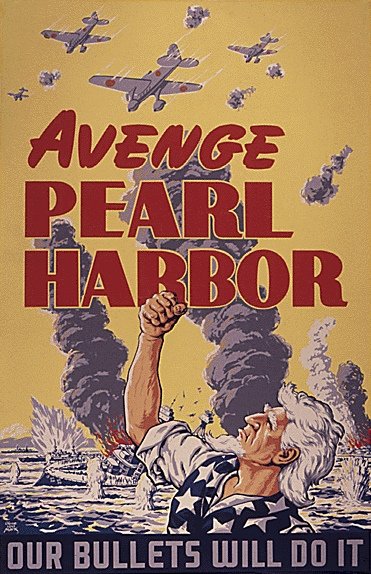

Así, la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, sin que mediara una previa declaración de hostilidades (se habían dicho de todo en los escritorios de negociación pero… formal, lo que se dice formal declaración de guerra, no hubo), Japón atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor.

La primera ola de ataque despega de los portaaviones a las 6.10 a.m. Se compone de 43 aviones cazas (predominantemente para combate aéreo, con su más destacado exponente: el Mitsubishi A6M, llamado “Zero”), 49 bombarderos de altura, 51 bombarderos “en picado” (“dive bombers”, los temibles Aichi 3A “Val”), y 40 aviones torpederos Nakajima B5N2 “Kate”.

A las 7.49 a.m. se escucha el primer mensaje de Fuchida: “¡To-to-to!” (¡Al asalto!) A las 7.55 a.m. empieza el bombardeo. Enseguida, en el Akagi se recibe otro mensaje de Fuchida: “¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!” (¡Tigre! ¡Tigre! ¡Tigre!) Es la contraseña para anunciar que se ha sorprendido totalmente al enemigo.

El almirante Husband Kimmel, comandante de la flota americana en el Pacífico, pensaba ir a jugar al golf esa mañana con el general Walter Short, jefe de las fuerzas terrestres en Hawaii. Su programa (el de ambos) sufrió algunos cambios, claro. Tomó el mando al afrontar la catástrofe, pero poco pudo hacer. Antes de que la primera bomba cayera sobre cualquier buque atracado, los japoneses atacan las instalaciones aéreas: comienzan con la base aérea de Wheeler, pero casi en simultáneo atacan el aeródromo Hickam y la base aeronaval en la isla Ford. En Wheeler están estacionados los cazas P36 y P40, en doble cantidad que los aviones que los atacan. El gral. Short había dispuesto que los aviones no estuvieran en los hangares porque temía sabotajes de los japoneses residentes en Hawaii (…), así que fue pan comido. 25 bombarderos japoneses se lanzan dejando caer sus huevos sobre la base, los cazas Zero se les unen y ametrallan con precisión. Cada avión alcanzado es una nueva antorcha, y algunos aviones japoneses vuelven a la carga cuatro o cinco veces sin ser tocados (“parecía que estábamos de maniobras”, dijo – en japonés – uno de los pilotos). En la base de Hickam la cosa no fue muy diferente; allí había 70 bombarderos y 12 cuatrimotores B17, también fuera de los hangares, indefensos. Fin para todos ellos, resumiendo. En la isla Ford, el capitán de fragata Logan Ramsey ve un avión sobrevolar la base. Cree que es un díscolo piloto suyo no autorizado, pero luego ve otro avión. Y otro. Ve caer algo de ellos. Entiende. Explosión. Explosiones. Manda un desesperado mensaje por radio, que resulta ser el primero que anuncia al mundo (menos a Japón, claro está, que ya lo sabe) lo que ocurre: “Ataque aéreo sobre Pearl Harbor. ¡No se trata de un ejercicio!” Ya es tarde, en realidad. Los buques atracados en la bahía ya han empezado a recibir regalos humeantes desde el cielo en forma sostenida.

El zumbador enjambre de cazas y bombarderos japoneses abandona la escena. Cada unidad ha cumplido su misión, se dirigen a un punto situado a 20 millas al noroeste de Oahu. Los bombarderos toman bajo su tutela a los cazas (no llevan navegantes) y los guían de regreso hasta los portaaviones.

La segunda ola de ataque, que despegó a las 6.35 a.m., llega a Pearl Harbor a las 8.40. El capitán Fuchida ha sometido a sus pilotos de bombarderos a un entrenamiento intensivo: no llevan más que una bomba cada uno, y debe dar en el blanco. “Ni una sola bomba debe soltarse a la ligera. Si es necesario hagan dos o tres pasadas sobre el objetivo”. La consigna se cumple al pie de la letra, y el mismo Fuchida hace tres pasadas sobre el acorazado California antes de estar seguro de hacer blanco.

Las bombas y los torpedos convierten el puerto en un infierno. Por todas partes hay hombres empujándose para bajar por las escaleras de cuerda. Corren por los puentes, saltan por la borda, nadan hacia la orilla. En la segunda ola, los americanos ya han dispuesto alguna defensa: el sistema de defensa antiaéreo entra en acción, algunas ametralladoras y algún avión que estuviera en condiciones también, pero poco se puede hacer. El ataque de la segunda ola se efectúa con los bombarderos en picado; los japoneses tienen orden de concentrar su ataque sobre los buques más dañados a fin de destruirlos por completo. El humo negro que se desprende de los mismos, sin embargo, dificulta su visualización, por lo que deciden atacar también a buques indemnes o poco dañados. Tirale a lo que veas, digamos.

A las 9.45 a.m. la segunda ola se retira, terminada su misión, dejando el cielo de Oahu lleno de llamas y humo. Las pérdidas japonesas son consideradas “insignificantes”: 29 aviones abatidos y algunos desaparecidos, y 65 bajas entre sus hombres. Más de 300 aviones han vuelto indemnes. El éxito de la operación sobrepasa las expectativas, y la alegría a bordo de los seis portaaviones es enorme.

Los japoneses hundieron o averiaron gravemente 8 acorazados, 3 cruceros, 3 torpederos, 4 destructores; 188 aviones quedaron destruidos o inutilizables. Hubo 2345 bajas norteamericanas militares y 57 civiles.

El almirante Yamaguchi, a cargo de la segunda división de portaaviones, informa al almirante Nagumo que está en condiciones de enviar una tercera ola de asalto. De hecho, es lo que quieren todos los pilotos. Minoru Genda, a cargo de las fuerzas aéreas, quiere que lo autoricen a rastrear a los portaaviones americanos o a atacar instalaciones fijas en Pearl Harbor. Su colega, el intrépido Fuchida, intenta convencer al almirante. Pero no. No se autoriza un nuevo ataque. Tan solo el almirante Isoroku Yamamoto, Comandante en Jefe de la Escuadra Conjunta, podría sugerir a Nagumo la orden de atacar una vez más y asestar el golpe de gracia a la Marina norteamericana. De hecho, es Yamamoto quien ha concebido y dirigido el “proyecto Pearl Harbor”. Pero sus responsabilidades se extienden más allá de Pearl Harbor; otras operaciones están ya en curso en el Pacífico, y deja las decisiones finales en manos del Comandante del Teatro de Operaciones (Nagumo). Y en Nagumo predomina la prudencia. Piensa como un jugador que ha apostado todos sus ahorros a una carta y ha ganado. No quiere seguir jugando. Quiere volver a casa. La escuadra japonesa pone rumbo a Japón. Fuchida está tan enojado por la prudencia de Nagumo que apenas le dirige la palabra en toda la travesía de regreso.

A pesar del resonante éxito de la operación, Fuchida (y muchos con él) siente que ese gran triunfo no fue completo, ya que no pudieron destruir los portaaviones.

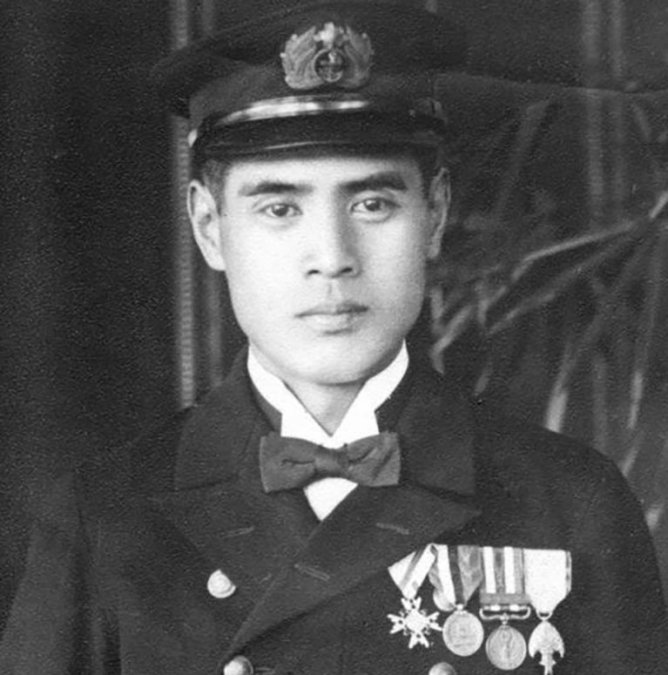

En Japón, el júbilo es enorme. Los titulares de los diarios exageran, como siempre: “Japón no es ya el pariente pobre”, “somos un pueblo de héroes”, “las fuerzas del Imperio son invencibles”, “para los japoneses, el día glorioso ha llegado; es momento de marchar hacia adelante”. La Marina, en especial la aviación naval, subvalorada en relación a las fuerzas terrestres, tiene ahora su momento de gloria. Fuchida es el héroe del momento, se transforma en un ícono nacional. El emperador Hiro Hito se preocupa por las víctimas civiles norteamericanas, y el mismísimo Adolf Hitler está eufórico: “no hay otra posibilidad más que la victoria; combatimos junto con un imperio que no ha sido derrotado en tres mil años.”

Un visionario, Adolfo.