El almirante español había nacido (era de la misma generación de Edward Vernon) el 3 de febrero de 1689 en Parajes, aldea guipuzcoana situada a escasa distancia de San Sebastián; es decir, en pleno país vasco. No hubo sedas ni oropeles en su cuna, construida con las más duras maderas del norte español.

Hijo de una familia de rango aldeano, sus antepasados pertenecieron a esa estirpe cargada de intrepidez que supo enfrentar el Cantábrico para sobrepasarlo y encontrar otros mares. No tuvo el privilegio de ser primogénito ni tampoco disfrutó de las dispensas maternas, que con frecuencia se prodigan al menor de todos los hermanos.

Blas era sereno, concentrado, dócil pero altivo. Su padre, al comprobar en él buena madera, y ayudado por el párroco de la aldea, pudo enviarlo a Francia a mejorar estudios, donde egresó a los 17 años.

En ese tiempo, el destino de un hijodalgo que no tuviera el privilegio de ejercer la primogenitura, eran los hábitos, que se otorgaban en el convento de una orden, o la carrera militar. El circunspecto Blas optó por este último rumbo y como buen vasco nacido frente al mar, eligió maderas y velas, como sus ancestros que se animaron a confiar en el misterioso horizonte lejano.

En 1701 se lo vio al joven Lezo, egresado de la academia francesa donde había alcanzado a realizar sus estudios, ingresar con el grado de guardiamarina a la escuadra de Francia, surta en el puerto de Tolón. La ironía tiene su explicación: por ese entonces, Luis XIV, que se encontraba en el pináculo de la gloria, estaba dispuesto a intervenir en lo que sería la prolongada guerra

de sucesión de España, que se librara a la muerte sin descendencia de Carlos II. La suma de desgracias padecidas por este infeliz monarca –el último de la casa de Habsburgo– hizo que se lo denominara el hechizado.

La participación del legendario Rey Sol en la contienda sucesoria se debió a que el francés aspiraba a colocar como monarca de España a su sobrino, Felipe de Anjou (el futuro Felipe V). Fiel a esas pretensiones, y anticipándose al tiempo, el rey de Francia había ordenado que las flotas que navegaban con su bandera, llevaran oficiales españoles, de manera de asegurar la integración de las dos marinas.

En suma, Lezo se embarcó en una armada mixta que, colocada bajo el mando del conde de Toulouse, Luis Alejandro de Borbón (por más datos, hijo del rey de Francia), puso proa a la península, a fin de trabar combate con una escuadra angloholandesa que la hostigaba.

Ambas formaciones se encontraron en las inmediaciones de Málaga-Vélez y el enfrentamiento resultó incierto. Durante la batalla, el comportamiento del joven Lezo fue destacado; actuó siempre con valor y una serenidad notables, mucho más llamativa esta última porque fue su bautismo de fuego.

Durante el desarrollo del combate, una bala de cañón, disparada por un navío inglés, le arrancó su pierna izquierda. Lo atendieron con los medios primitivos con que contaba la medicina de entonces y, llevado a la cámara sanitaria de la nave, fue operado con la anestesia que se conocía en esa época: un pedazo de cuero entre los dientes, para aguantar con la mordida el inmenso dolor que el paciente debía sufrir antes de caer desmayado.

Así fue intervenido el joven Blas: a “palo seco”, como solía decirse, para introducir después la porción de pierna que debía cicatrizar, en brea hirviendo de manera de obtener una eficiente cauterización.

Tan mal no era para el paciente la hábil acción del cirujano, pues de inmediato se le colocaba una pata de palo, que un tosco serrucho cortaba más o menos a la misma medida de la pierna sana; “ajo… y agua…”, como diría un viejo dicho peninsular.

Digamos, a título de anécdota, que el joven Blas tenía dos “patas”, que intercambiaba según el lugar de sus desplazamientos: a bordo una de madera y otra metálica en tierra firme, capaz de desafiar los desgastes que producía el pavimento.

Lezo comenzó a ser llamado por el apodo, que provenía de su desgracia: “pata de palo”, expresión que acentuó la retracción de su carácter (en especial con respecto a mujeres), a la vez que estimuló la audacia de sus actitudes y la astucia de sus gestos.

La operación forzosa a que fuera sometido despertó solidaridad en sus compañeros de armas y admiración en sus superiores. A ellos llegó el elogio difundido por el propio cirujano y los robustos marineros que lo sujetaron durante la intervención para evitar que el dolor llevara al herido a efectuar movimientos inconvenientes. Hasta el momento del desmayo, ni un solo grito de dolor salió de los labios del muchacho.

Tanta fue la fama que trajo su conducta, que el gran almirante francés, el conde de Toulouse, lo ascendió a alférez de navío. Lo vemos así, con ese grado, socorrer las plazas tanto de Palermo como de Peñíscola, intervenir en el ataque al navío inglés Resolution (de setenta cañones) y en la captura de otros dos navíos de esa bandera, que condujo a Bayona y Pasajes (digamos de paso, que los ingleses sentían un gran temor a los abordajes españoles y trataban por todos los medios de evitarlos).

La llegada a este puerto, natal de Blas, tuvo, para el infortunado marino y el público, una emoción especial: era el retorno del hijo pródigo, la vuelta del héroe, que regresaba maltrecho, pero con el honor aumentado. La batalla le había arrancado una parte importante de su cuerpo y de su juventud, pero lo había convertido en un guerrero con fama y respeto; precio caro el que pagara el joven Blas, por cierto. En Pasajes recibió el abrazo de su padre, el beso materno, el cariño de sus hermanos y el afecto de todo un pueblo que lo admiraba.

Volvió la guerra a requerir de sus servicios y Lezo continuó brindando su cuerpo con entrega y valor; en 1707, las tropas del duque de Saboya atacaron Tolón, defendido por el castillo de Santa Catalina, donde un alférez, con una “pata de palo”, saltaba entre las trincheras que el ejército había levantado para defender “desde afuera”, la asediada fortaleza.

La exposición del oficial era excesiva, y en varias ocasiones sus superiores le intimaron retroceder, con resultado infructuoso.

Pero el arrojo paga, y en esta ocasión no existieron razones para que no fuera así: la esquirla de una bomba dio en su ojo izquierdo y lo cegó. Cuando el herido recobró la lucidez se advirtió que había perdido la visión de ese ojo: ¡el pobre alférez, tuerto y sin una pierna!

Para sorpresa de todos, las pérdidas físicas aumentaban el valor y el ingenio de este hombre tan desafortunado como valiente y perspicaz.

En otra ocasión, Felipe V aplicaba un cerco por tierra a Barcelona, que se proclamaba leal a Carlos III de Austria; por lo tanto era apoyada en sus pretensiones por ingleses y holandeses. Estos enviaron por mar una flota destinada, no solo a abastecer la ciudad sitiada, sino a quebrar el encierro.

Por supuesto, Felipe V dispuso que fueran sus navíos, cuyo propósito era el de abastecer los ejércitos sitiadores; misión casi imposible, puesto que el cerco de los oponentes era estrecho y poderoso. Uno de los buques que enviara el rey estaba a cargo de Blas de Lezo, por ese entonces un joven capitán de veintitrés años, que navegaba en la escuadra del almirante Andrés del Pez.

La flota enemiga se abalanzó sobre la escuadra española, pero Lezo, dando muestras de sagacidad y destreza, humedeció paja y la arrojó al mar encendida, de modo que el intenso humo que se levantó, más unos oportunos cañonazos contra los navíos que lo acosaban, le permitieron burlar el hostigamiento de la flota angloholandesa.

Pero hacia 1712 su cuerpo habría de sufrir un nuevo padecimiento.

La situación en la “ciudad condal” se había invertido. La capital de Cataluña era leal a España, y los ingleses, por medio del duque de Berwick, la habían sitiado por tierra. Nuevamente Lezo desafió todas las reglas del cuidado (como lo hiciera en el norte del África, al perseguir predadores islamitas) y participó –a pesar de su disminución física– en varias cargas contra las trincheras inglesas. En una de ellas, el proyectil de un arcabuz dio en su antebrazo izquierdo, pero el vasco, en el fragor de la lucha, no hizo caso de la herida. Conclusión: al término de la pelea, cuando un médico militar revisó su herida, encontró que ya era tarde para intentar algo. Blas había quedado con el brazo inutilizado.

Cuando hoy día el forastero concurre a Toledo y visita el Alcázar, queda anonadado ante tres tumbas: una pertenece al general Moscardó; murió en su hogar, entre las medallas que enorgullecieron su vida de soldado y amargado como padre, el cual careció del consuelo de que sus ojos fueran cerrados por los hijos. Las otras tumbas pertenecen a sus dos vástagos, perdidos en la guerra civil: el mayor, cayó como un soldado que era; volteado por la metralla adversaria en Cataluña. El menor, fusilado en la adolescencia, cuando su padre se negara a entregar el Alcázar.

Una invisible mano de hierro estrangula la garganta del visitante: en las tumbas, levantadas por la tristeza de una mujer que fuera esposa y madre, luce un mensaje lacerante: “A España le di todo”. Lezo, rengo, tuerto y manco, bien habría podido parafrasear a la mujer del guerrero: “a España le di mi cuerpo”.

Sin embargo, todo lo que tenía de positivo en la guerra, donde su inventiva y valor fueron determinantes de éxito, fue su lado oscuro en las relaciones políticas que mantuvo. En realidad, este “Mediohombre” –como con tono peyorativo lo llamaran sus enemigos y con fervor lo hicieran sus partidarios– no podía haber actuado de otro modo. Las sucesivas mutilaciones que padeció, la pérdida de elementos vitales del organismo, no podían sino haber intensificado las tendencias naturales del individuo.

Si Lezo, en situaciones normales, tenía dificultades para comunicarse con sus congéneres ¿cómo es posible imaginar que la minusvalía no habría de influir en su personalidad, acentuando aquélla? Esto se vio cuando fue destinado a Lima, donde debió convivir con el virrey-arzobispo don Diego de Morcillo y Rubio de Auñón y la relación no fue buena, anticipo, quizá de la que varios años después debía mantener con Eslava y Lassaga en Cartagena.

Lima, en cambio, deparó otros beneficios para Lezo. Por de pronto, encontró esposa: fue doña Josefa de Pacheco y Bustos, a la que después del matrimonio dejara embarazada en varias ocasiones, demostrando que lo de “Mediohombre” era una referencia impuesta por las disminuciones de guerra, que no afectaron sus condiciones viriles.

No se registran daguerrotipos ni pinturas de la mujer –al menos no los encontró este autor– como para conjeturar si se trataba de una dama atractiva, capaz de desatar pasiones íntimas en un hombre. Tampoco existe certeza si se trató de un casamiento de conveniencia (Blas de Lezo era, por ese entonces, un joven general) o el amor hizo de las suyas.

Para el caso esos pormenores cuentan poco, salvo la satisfacción “cholula” del lector, que deberá atenerse a los datos objetivos y dignos: los sobrevivió una prole y doña Josefa estuvo al lado del esposo en los momentos dramáticos del ataque de Vernon, en sus frustraciones políticas y en la partida de este mundo. Lo demás cuenta poco.

Decía Carlos Pellegrini que un hombre debe tener a su favor dos factores para poder progresar: “salud y suerte”. Si se comparan Lezo y Vernon, la buena estrella parece haber abandonado al español para posarse en el inglés.

Desde el nacimiento, en el seno de una familia acostumbrada a rozarse con la alcurnia del país, a un hogar aldeano, cuyas expectativas estaban en la lejanía a que pudiera transportarlo el viento y la fuerza de las olas cantábricas. La intangibilidad de un cuerpo, a los rústicos cortes del otro; la carrera militar de uno, hecho en base a un indiscutido valor, pero con el progreso asegurado, que solo una muerte prematura podía impedir, a la sacrificada valentía del otro, cuyos galones logró por el mérito de su arrojo, talento y a expensas de su cuerpo.

Es evidente que si la “suerte” se refiere a esos datos, la fortuna siempre sonrió a Vernon. Pero… ¿cuál fue el balance final? Si un milagro lo hubiera permitido ¿habrían cambiado roles?

La fotografía final de Vernon, escupiendo el mar y maldiciendo a Lezo, fue la imagen indiscutida del fracaso, la frustración, la vergüenza. Es muy probable que en esa remota e imposible permuta, Lezo aceptara con gusto sus muñones y cicatrices rechazando el infortunio moral del inglés. También es posible que si hubiera visto su partida, con el puño crispado y los ojos casi fuera de sus órbitas, habría podido en silencio parafrasear a Talleyrand (afirmación formulada muchísimos años después): “Nada han aprendido y nada han olvidado”.(1)

Sin embargo, el almirante británico se las ingenió para que, después de muerto, sus despojos, insólitamente, fueran sepultados en la abadía de Westminster, en el panteón en que descansan los héroes de Gran Bretaña.

El reinado de Jorge II llegaba a su fin, el monarca mostraba signos evidentes de que pensaba más en la eternidad de su alma que en el futuro de su reino, y el fracaso de Vernon fue olvidado; sus exequias fueron dignas de un Cesar.

Exactamente al revés de su vencedor, Blas de Lezo –que murió pocos meses después de la victoria por obra de enfermedades tropicales– lo hizo olvidado por su patria y por su rey.

Con sueldos adeudados, rodeado únicamente de su familia, el obispo, y los amigos que tuvieron tanto valor para acompañarlo como para desafiar las bayonetas inglesas.

A diferencia de Vernon, a quien venciera escribiendo una página de gloria para España, fue sepultado en una tumba incierta, cuya ubicación aún hoy es controvertida.

(1) Talleyrand se refería a los repatriados franceses después de haber concluido la Revolución.

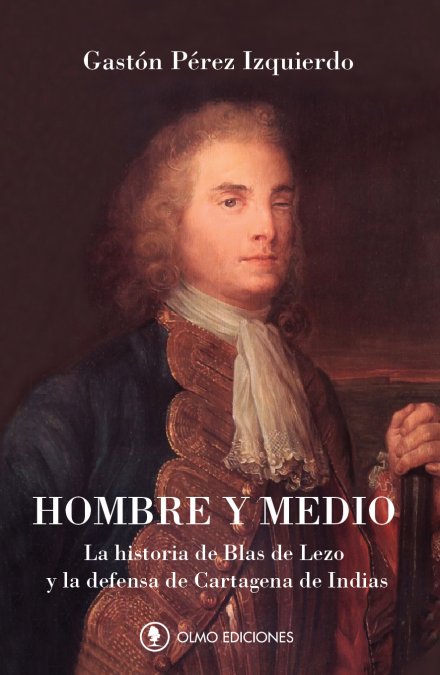

Texto extraído del libro Hombre y Medio: La historia de Blas de Lezo y la defensa de Cartagena de Indias (Olmo Ediciones).