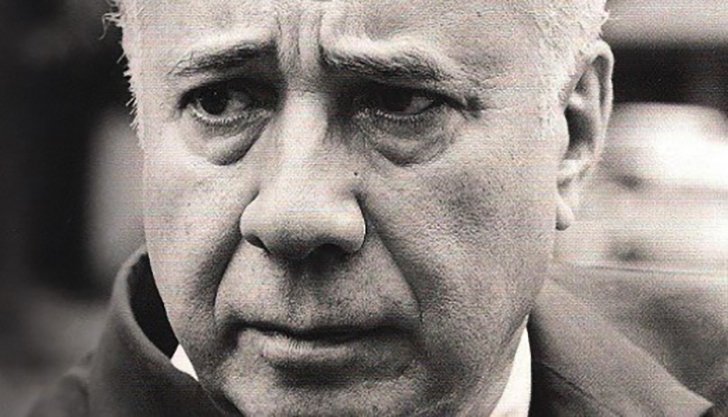

En algún momento de la historia argentina, allá a inicios de la década de 1940, el nombre de Eduardo Mallea resonaba en el mundo de la literatura, algunos dicen, mucho más que el de Jorge Luis Borges. En este mundo, que hoy nos puede resultar extraño, él se había sabido transformar en uno de los más importantes pensadores de esa cuestión escabrosa que se dio por llamar la cuestión nacional.

Su historia empezó el 14 de agosto de 1903 en Bahía Blanca, lugar al que su familia había ido a parar por la profesión como médico del padre. En esta ciudad austral de la provincia de Buenos Aires, el joven Mallea pasó su infancia yendo a colegio inglés y fantaseando con los libros que formaban parte de la completa biblioteca del hogar. Ya por entonces, con sólo 13 años, empezó a escribir pese a las protestas de su entorno, que prefería que siguiera una carrera en Derecho.

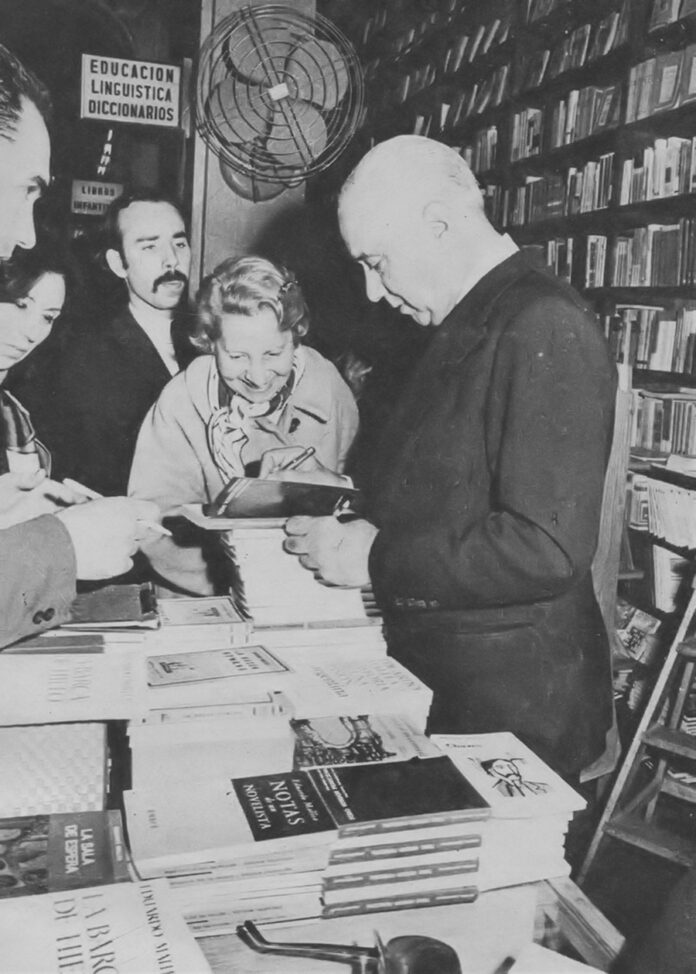

Habiéndose producido el traslado de la familia a la Capital en 1916, Mallea asumió el destino que le imponía su familia y se inscribió en la facultad, pero también empezó a introducirse dentro de los círculos literarios porteños y se acercó a movimientos incipientes como el modernismo martinfierrista. En esta veta, imaginó algunas de sus primeras creaciones – como los cuentos “La Amazona” (1920) o “Sonata de Soledad” (1923) – y para 1926 pudo publicar su primer libro Cuentos para una inglesa desesperada. Este momento de temprana consagración habilitó su entrega total al mundo de las letras y, desde 1927, pudo abandonar la abogacía para entrar a trabajar en el diario La Nación, en donde en 1931 sería nombrado director del suplemento cultural.

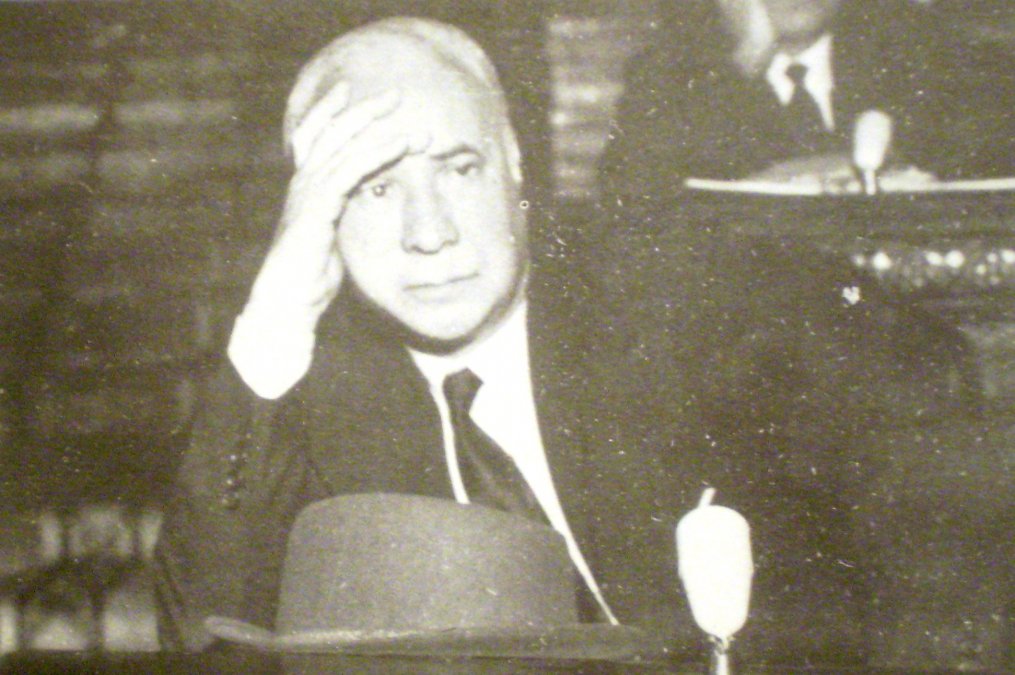

Así pasó varios años metido en el terreno periodístico, pero para mediados de la década del treinta – además de colaborar estrechamente con el grupo Sur – Mallea reapareció con gran fuerza en el plano de la ensayística. Como a varios otros autores de su época que con trabajos “intuicionistas” pretendieron interpretar la realidad a partir del paisaje nacional (como “La Pampa… Promesas” (1929) de José Ortega y Gasset o Radiografía de la pampa (1942) de Ezequiel Martínez Estrada), el momento histórico argentino lo sedujo con sus contradicciones. Conocimiento y expresión de la Argentina (1935), basado en una conferencia dada en Italia, se transformó en el primero de sus ensayos dedicado al análisis de la cuestión nacional. Allí ya proponía la idea de una Argentina dual – la “visible”, exhibicionista, falsa e inauténtica, y la “invisible”, forjada por los deseos y pensamientos de los ciudadanos anónimos – que luego popularizaría en su célebre Historia de una pasión argentina (1937). Este libro, de las decenas que dedicaría a este tema, recuperaba varias cuestiones similares a las propuestas por autores como Rojas (exaltación de los valores hispánicos, idea del retorno a lo provincial frente a lo cosmopolita), pero también supo representar una novedad desde su construcción. En algo que sería característico de la literatura de Mallea, el autor empleó el marco de la autobiografía para elaborar lo que el crítico Roberto Ferro denominó un estilo intimista. De este modo, usando su subjetividad para construir la voz narrativa, él podía erigirse como el joven iluminado; la voz desgarrada que, en una Argentina que había perdido el rumbo, era capaz de articular a ese país “invisible”, y lograr, como señaló Ferro, articular “esa voz que no llega a exteriorizarse, develando lo que yace inexpresado”.

La idea general, a través de diversos recursos, reapareció una y otra vez en sus obras de esta época como La ciudad junto al río inmóvil (1936), Fiesta en noviembre (1938) o La bahía del silencio (1940). Pero, para inicios de la década del cuarenta, este análisis de la realidad nacional basado en una impresión moral muy alejada de la coyuntura finalmente terminaría por agotarse. Quizás por eso, desde este momento la celebridad de Mallea – básicamente cimentada en este tipo de escritos – comenzó a flaquear.

Borges, recuperado por Bioy en el libro que lleva el nombre del autor de El Aleph, llegaría a bromear acerca de la escritura enrevesada de su colega diciendo que “Mallea tiene la capacidad de elegir buenos títulos. Es una lástima que se obstine en añadirles libros”. Pero, más allá de la ironía un tanto injusta, lo cierto es que Mallea – aún después de haber cumplido un rol como diplomático en los tiempos de la Libertadora – se empecinó en seguir escribiendo. Sólo hace falta mirar la vastedad de su producción posterior (que incluyó cuentos, novelas y ensayos literarios) para encontrar a un escritor que buscó seguir despegando su talento en obra pobladas de personajes solitarios con una marcada tendencia existencialista (y títulos bellísimos, claro está), como Todo verdor perecerá (1941), Los enemigos del alma (1950), Chaves (1953), los cuentos de La sala de espera (1953), Sinbad (1957), El resentimiento (1966) y La barca de hielo (1967).

Hacia finales de los sesenta, con La red (1968), se apartó de esta línea para crear una de sus obras más enigmáticas y originales, basada en una serie de viñetas porteñas que, en última instancia, puede entenderse como una exploración original de esa Argentina profunda de sus preocupaciones iniciales. Y, sin embargo, en sus últimos libros – entre los que se incluyen los crípticos La penúltima puerta (1969), En la creciente oscuridad (1973) o La noche enseña a la noche (1985) – retornó al tono de desesperado, un tanto obsesivo, de quien busca alcanzar un ideal elusivo.

Finalmente, aun habiendo sido merecedor de varios premios y reconocimientos en vida, para cuando Mallea murió el 12 de noviembre de 1982 él ya había dejado de ser un escritor de peso. Su trascendencia, en definitiva, quedaría asociada a sus exploraciones sobre la cuestión nacional que, aunque imperfectas metodológicamente, sirvieron para alumbrar desde una perspectiva casi heroica las posibilidades dentro del rol que los intelectuales tienen para con el país.

Estoy leyendo “Los papeles privados” obra de 1974 y me encuentro en el feliz entusiasmo que bastantes veces regala la literatura; con ganas de abrazar a todo el mundo y recomendarlo. Pienso en estos momentos que será un vademecum de pensamientos que me acompañará toda la vida y sé que debo escribirlo, -porque debo- gritarlo al mundo, porque esta exaltación es lo más cierto que estoy viviendo en esta mañana, Aunque la fría experiencia me susurra que lo dejaré atrás como tantos otros que me han edificado y maravillado como lector. Pero ahora estoy vivo y proclamo mi plenitud y mi agradecimiento y en prueba de mi bautismo, reproduzo una frase del libro:

“¿Qué fui yo, qué fuimos todos más aún que nosotros mismos, sino lo que distinguimos admirándolo?

“𝘓𝘰𝘴 𝘩𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘰.

1

Todos hemos conocido a esos hombres 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘰.

2

𝘓𝘰𝘴 𝘩𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘰 son la especie más perversa y nociva de todas las que disfrazan su compacto egoísmo con las ropas de la virtud.

3

Verlos es como ver a esas solteronas de novela de fin de siglo cuya característica era pasarse la vida en áspera soltería antes de mostrar a algún hombre el largo de sus pudendas y supercastísimas camisas.

4

𝘓𝘰𝘴 𝘩𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘰 viven en el eterno miedo de tener que decir que sí.

Temen la aproximación de todas las causas conmovedoras que puedan ponerlos en el trance de aparecer vulnerablemente humanos y tener que dejar de ser los hombres de un solo no.

5

𝘓𝘰𝘴 𝘩𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘰 llenan los rincones de ásperos recalcitrantes, y vuelven la cara a la pared antes que volver los ojos al espectáculo de la dolorosa solicitud.

6

𝘓𝘰𝘴 𝘩𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘰 van al infierno.

(Si es que no están ya en él.)

7

En cuanto a los hombres hechos de un solo sí, esos no merecen capítulo aparte. Acaban deshaciéndose blanda y siruposamente en un solo sí.

8

Ni lo uno ni lo otro; sino la humana, honesta, valiente, noble, veraz, ecuánime determinación del sí y del no.”

𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗠𝗮𝗹𝗹𝗲𝗮 𝗲𝗻 “𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹 𝗔𝗻𝗱𝗮𝗿𝗮𝗹” (𝟭𝟵𝟳𝟭).