En el año 1925 dos fuerzas se enfrentaron. La tradición y la modernidad, la ciencia y la religión, la ignorancia y el saber, todas estas dicotomías de repente se hallaron encarnadas en un caso que habría de resonar internacionalmente y por varias décadas: John Scopes se enfrentaba al Estado.

La historia es bien conocida. Aún sin detenernos en los pormenores, todos tenemos idea de que a principios del siglo veinte se produjo en Estados Unidos un famoso proceso que llegó a ser conocido como el “Juicio del Mono” donde un profesor tuvo que defender su derecho a enseñar la teoría de la evolución en un contexto represivo. El timing puede parecer extraño, especialmente si se considera que El origen de las especies de Darwin ya tenía más de cincuenta años para ese momento, pero en Tennessee, como en varios otros estados sureños, la educación pública recién se había empezado a difundir en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Así fue que en este punto empezaron a aparecer los primeros cuestionamientos parentales respecto de lo que los niños aprendían en la escuela y, especialmente en los contextos religiosos, florecieron leyes estatales – como la Butler Act de Tennessee de 1923 – que, temiendo que se produjera una lectura más cercana al darwinismo social, regulaban la enseñanza de “teorías que niegan la historia de la Divina Creación del hombre tal como es enseñada en la Biblia”. Queda claro, entonces, que el tema era real, que tenía varias aristas y que era potencialmente preocupante, pero quizás sea menos sabido que el caso que dispararía el debate al respecto no se dirimió originalmente por una cuestión de religión o de libertad de expresión. Lo que llevó a John Scopes a estar envuelto en esta tramoya fue, antes que nada, una cuestión económica que se salió de control.

Según el académico R.M. Cornelius, quien estudió el caso a fondo, a inicios de la década del veinte el pueblo de Dayton, Tennessee estaba en decadencia. La población se había reducido casi a la mitad en un plazo de treinta años y las industrias que alguna vez habían florecido empezaban a acallarse. En este contexto fue que George Rappleyea, residente de la zona e ingeniero metalúrgico de la Cumberland Coal and Iron Company, vio el 4 de mayo de 1925 un anuncio en el Times de Chattanooga que imaginó podría ser la respuesta a los problemas del pueblo. Allí, claramente, la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, conocida como ACLU) especificaba que estaba dispuesta a pagar todos los gastos a un docente que se prestara a participar de un juicio para poner a prueba una ley anti-evolución que se había aprobado recientemente. Rappleyea, convencido de que esto podía poner a Dayton en el mapa, se contactó con otros referentes de la zona y juntos se pusieron de acuerdo en castear a John Scopes, un maestro local, como el malo de la película.

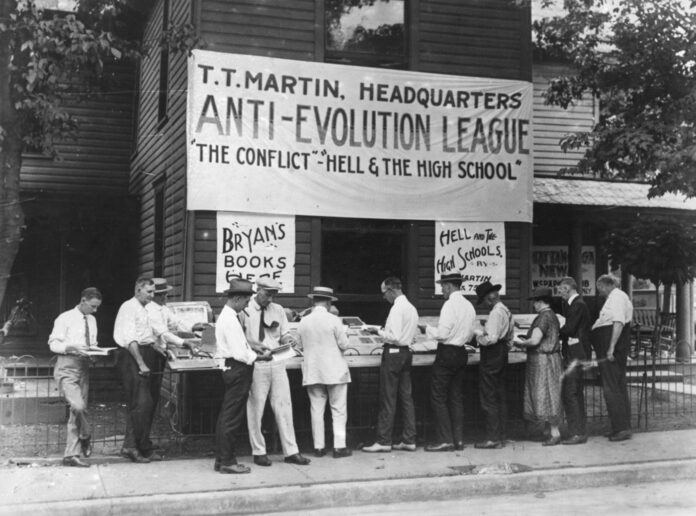

Después de ser procesado con el beneplácito de las autoridades del pueblo, la situación rápidamente tomó el vuelo deseado cuando William Jennings Bryan – tres veces candidato a la presidencia e importante fundamentalista – se unió al equipo del fiscal. Esta figura, a su vez, atrajo a la defensa a Clarence Darrow, abogado experimentado y famoso agnóstico deseoso de enfrentarse a Bryan. Con estos titanes dispuestos a ir al choque, no sorprende demasiado que el mundo entero de repente hubiera posado su mirada sobre el pequeño pueblo de Dayton para ver un gran espectáculo. Prueba de ello es que, aún antes de que iniciaran las sesiones, la ciudad se dejó invadir por un ambiente carnavalesco en el cual no faltaron chimpancés, pancartas alusivas y cientos de periodistas que descendieron sobre el lugar para cubrir el primer juicio mediático de Estados Unidos – literalmente, el primero en ser transmitido por radio a escala nacional.

En medio de todas estas expresiones, finalmente, el 10 de julio inició el proceso. Dadas las circunstancias, no llama demasiado la atención que todo se saliera de proporción casi inmediatamente, cuando Bryan y Darrow dieron sendos discursos iniciales ubicando la lucha en un plano moral. Durante los siguientes días – mientras personalidades tan dispares como George Bernard Shaw o Albert Einstein se pronunciaban al respecto – se pavonearon todo tipo de peritos y testigos por el tribunal de Rhea County. Alumnos “afectados” por la enseñanza de la teoría, expertos en evolución, apologistas cristianos, el mismo Bryan… Prácticamente cualquiera que pasaba por ahí testificaba en favor de la ciencia o de la religión, excepto por el mismísimo acusado, John Scopes, que jamás subió al estrado.

Sí alguien le hubiera preguntado simplemente “¿acaso usted habló sobre evolucionismo?”, quizás la respuesta habría sido similar a la que dio algunos años después en una entrevista en la que admitió no estar seguro de haberlo hecho. Por evitar esta pregunta, el proceso se deslizó inevitablemente a los grandes temas y, específicamente, a la lucha de egos entre Bryan y Darrow.

Aunque el punto más bizarro del juicio encontraría a este último interrogando al primero sobre cuestiones bíblicas incontestables, es importante recordar que sus motivaciones iban mucho más allá que la simple dicotomía entre ciencia y religión. De hecho, Bryan, a pesar de lo que muchos querrían creer, no estaba para nada en contra del progreso científico y hasta participaba de varias sociedades dedicadas al tema. Su compromiso, más que con la tradición, estaba con la libertad individual, argumentando que el evolucionismo era sólo “una teoría”, algo que no debía ser enseñado como un absoluto. Lo que sí podía llegar a ser problemático en este caso era que, según Cornelius, a pesar de su progresismo en temas sociales y políticos, en cuanto a la religión Bryan era sumamente conservador. Esta posición llevaba a que en temas morales fuera un tanto autoritario, llegando a pensar que lo espiritual debía estar presente en todos los aspectos de la vida y, quizás por eso, llegó a ver a la teoría de la evolución como a un reto a la autoridad de Dios, “la base de la Biblia, de la Cristiandad y, en última instancia, de toda la civilización”.

Esta intransigencia, naturalmente, atrajo a Darrow, un hombre que, en cambio, había puesto su fe en la duda y la inquietud intelectual más que en Dios. Él había hecho carrera poniendo al individuo por sobre la mayoría y, por eso, había accedido a defender a Scopes. Pero lo más importante quizás es que, tiempo antes del juicio, Darrow ya había mirado con preocupación algunas de las opiniones de Bryan y, por eso, sintió que este proceso iba a ser el lugar perfecto para refutarlo.

Las secuelas, sin embargo, se dejarían sentir casi en lo inmediato. En los días posteriores al fin del proceso Bryan se quedó por la zona y se encargó de que se publicara el discurso de más de 15 mil palabras que no había llegado a usar en su cierre, realizando una lectura pública, incluso, ante 50 mil personas en el poblado de Jasper. Por si el drama no hubiera sido suficiente, el 26 de julio, a cinco días de que se diera el veredicto, Bryan murió plácidamente en Dayton mientras dormía una siesta. Por su parte, Darrow siguió ejerciendo por 13 años más y, aunque el pueblo logró capitalizar su nueva fama y crecer, tanto Scopes como Rappleyea abandonaron el lugar para desarrollar nuevas aventuras.

El caso, en definitiva, jamás fue apelado y para 1926 se desestimó por completo. Por su parte, la ley restrictiva que lo inspiró, la Butler Act, recién fue anulada en 1967. Más allá de que el caso no llegaría a tener resultados concretos sobre este tema, aunque hoy parezca historia antigua, el debate entre evolucionismo y creacionismo que tanto eco encontró gracias a este caso continúa despertando debates encarnizados en Estados Unidos.