El nombre proviene del símbolo de autoridad de la antigua Roma llamado “fasces” (del latín “fascis”, que significa “haz”, o “manojo”), lo que se refiere a un conjunto de de treinta varillas (habitualmente de olmo o abedul) unidas formando un cilindro, atadas por una cinta roja habitualmente de cuero, y que sujetan un hacha. Originalmente era un emblema de poder militar de los etruscos y luego lo fue de los monarcas romanos. El haz de varas significa poder (“la unión hace la fuerza”, puesto que es más fácil quebrar una vara sola que quebrar a las varas unidas) y el hacha simboliza la justicia implacable, aún sobre la vida de las personas.

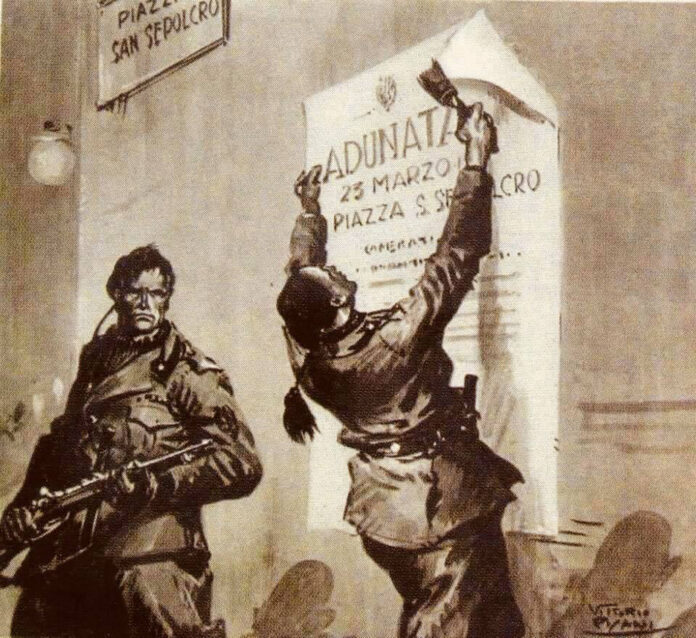

Pronto hubo “fasci” por toda Italia, y rápidamente también se vieron involucrados y relacionados con incendios, palizas varias y propaganda en contra de los socialistas y los comunistas. Los muchachos se hacían notar, digamos.

Mussolini, anteriormente un socialista destacado que había trabajado como periodista hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, al principio se opuso a la guerra; pero cuando fue expulsado del Partido Socialista, cambió de perspectiva, aunque hay que decir que siempre había visto la violencia como el camino más seguro para un cambio radical. Además, contaba con una especie de “vanguardia de élite” para provocar una revolución, así que ¿cómo no aprovecharla…? Mussolini se percató rápidamente de que la guerra era fundamental para formar líderes revolucionarios, y así empezó a defender con estridencia la intervención italiana, a como diera lugar.

El primer programa declaradamente fascista fue proclamado en agosto de 1919, y tenía muchos puntos en común con el socialismo: defendía el sufragio universal, la abolición de la monarquía y la centralización (aunque parcial) de la economía. No obstante, esta tendencia política se vio desplazada por un nacionalismo romántico, que incluía una exaltación de la guerra, un culto al líder fuerte y a las “élites activas” (en buen cristiano, las violentas).

Como ejemplo de ello, el poeta y piloto de combate Gabriele D’Annunzio lideró a trescientos “camisas negras” para tomar el aeropuerto dálmata de Fiume. La “república” dictatorial de D’Annunzio duró más de un año.

El nacimiento del fascismo podría comprenderse como una reacción de ciertos socialistas disidentes contra la Revolución Bolchevique de 1917 y por otro lado las fuertes peleas sindicales de trabajadores y braceros que culminó en el “Bienio Rojo”, en parte como crítica a la sociedad liberal y demócrata, que salió maltrecha de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. El fascismo parecía inicialmente alejarse de ambos extremos, buscando nuclear su fuerza en una posición más nacionalista detrás del “ideal italiano”.

Los fascistas formaron un partido político en 1921, en un contexto histórico crítico para Italia, que había recibido muy poco en el “reparto” establecido por el Tratado de Versailles, lo que la llevó al empobrecimiento y al caos a causa de la Primera Guerra Mundial. Su Parlamento estaba paralizado (y corrupto), sus obras públicas se derrumbaban. La violencia izquierdista proyectó la sombra del bolcheviquismo, y muchos italianos, ansiosos de un cambio drástico aunque temerosos de virar hacia la izquierda, empezaron a interesarse por el “fascismo”, un movimiento nacionalista casi místico que enunciaba y reclamaba un estado unido y representado por un hombre “superior” (el culto al líder carismático, que le dicen). No tardaron en penetrar en la sociedad y obtener 35 representantes en el Parlamento, a pesar de lo cual los fascistas continuaron con sus tácticas de terror contra los izquierdistas.

Benito Mussolini fue ese “líder carismático”, y hacia 1922, ya asentado el movimiento fascista, decidió que ya era hora de entrar en funcionamiento. El 28 de octubre de ese año, 40.000 “camisas negras” marcharon sobre Roma, encontrando muy poca resistencia por parte del ejército.

“Desde este momento Mussolini es el gobierno de Italia”, decía escuetamente el primer comunicado del nuevo régimen.

No había mucho más que decir.