“Piensan establecer la justicia en este mundo pero habiendo rechazado a Cristo acabarán hundiendo al mundo en sangre”

Los hermanos Karamazov

Fiódor Dostoyevski

Lavalle, Lamadrid y Avellaneda siguieron adelante con su cometido o mejor dicho con sus desinteligencias. En lugar de venir Lavalle a Mendoza, que bien la conocía ya que la familia de su esposa estaba afincada en la zona, y Lamadrid dirigirse a Tucumán, de dónde era oriundo, cambiaron figuras en esa ridícula contradanza unitaria y así fue como me las tuve que ver con Lamadrid y los suyos. Entre sus jefes se destacaba la figura de Acha, antiguo oficial de frontera que sirvió bajo las órdenes del alemán Rauch. Justamente Acha fue testigo de la horrible muerte de Rauch en Vizcacheras, donde la indiada se vengó de todo lo que les había hecho a lo largo de los años. Sobre Acha pesaba una negra condena ya que fueron él y un tal Escribano quienes entregaron preso al coronel Dorrego a Lavalle, sellando así su triste destino. Desde entonces bien se había ganado el mote de traidor.

La vanguardia de Lamadrid se nos vino encima. Al mando venía el tal Acha. Salí a cortarles camino y en Machingasta batí a las tropas de este mocito que se retiro en orden. Fue entonces cuando dirigí a mi ejército contra Zarco Brizuela. Un mes más tarde me enfrentaba a mi antiguo aliado. Sin mucha convicción, como cansado de la vida, Brizuela salió a nuestro encuentro. Todos decían que su esposa lo había engañado con Lavalle. Tres días y dos noches anduvieron encerrados en desvelos amorosos pero el Zarco ¿qué podía hacer el Zarco? Tuvo la suerte de que un hombre de su escolta, el capitán Azis, le pegara un tiro por la espalda. Murió en el acto llevándose su desdicha al infierno, mejor así.

Después de eso nos volvimos a San Juan donde tuvimos que vernos una vez más con Acha atrincherados a las afueras de la ciudad. Acha quería resarcirse de las derrotas que habían menguado su prestigio dentro de la Liga del Norte y vio en este enfrentamiento una oportunidad para recuperar su buen nombre.

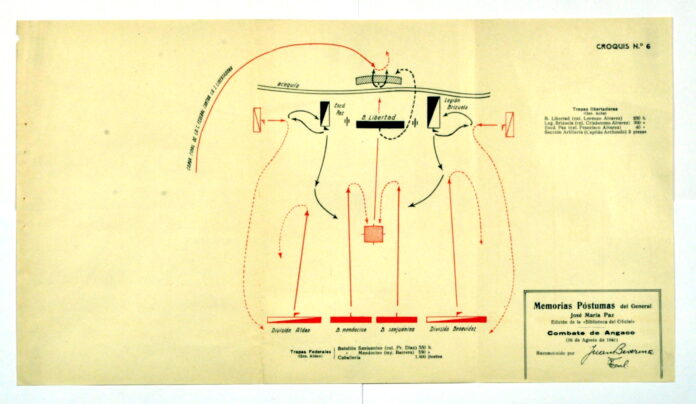

En las trincheras que había cavado a pocos metros de la ciudad, en los campos de Angaco, Acha aguantó a pie firme el embate de nuestras fuerzas. Tres mil hombres a mis órdenes y las de Benavidez se abalanzaron sobre las posiciones de Acha en una lucha espantosa. Los dos ejércitos ubicados a escasos metros de distancia se dispararon con todo lo que tenían a mano, peleando casi a ciegas porque nos tocó batallar en tiempos de sequía, cuando el zonda, ese viento lúgubre y espeso, barre la provincia levantando tal polvareda que apenas nos veíamos las narices. Sin embargo Acha se sostuvo sin ceder terreno ni darnos respiro. El Huaso Rodríguez puso empeño y todo lo que un hombre debe poner para lograr la victoria, pero una bala lo derribó del caballo y por poco se lo lleva al más allá. Sin el Huaso me sentía perdido, solo golpeaba sin ver.

Acha en ningún momento se amilanó ante nuestra superioridad. Al contrario su figura se agigantaba a cada momento. Al frente de su infantería, nos regaló una nube de plomo que impidió cualquier intento de aproximación. Nunca vi tanta confusión en mi larga vida de guerrero. Peleábamos a ciegas contra fantasmas de polvo con convicción suicida. Las balas zumbaban sobre nuestras cabezas. Los caballos morían a nuestros pies. Disparábamos sin ver y la muerte, como un cuervo negro y misterioso nos golpeaba una y otra vez. Bruscamente y sin que nadie diese orden alguna, cesó el fuego. Nuestros oídos tardaron en acostumbrase nuevamente al silencio. Nadie podía saber quien había salido vencedor de esa batalla en las tinieblas hasta que el humo se disipó y entre los jirones grises vi cientos de cadáveres que se amontonaban en las trincheras. Había perdido mil hombres en pocos minutos y sin saber como ni porqué. Por primera vez en mi vida sentí que nada, absolutamente, nada tenía sentido. Esto era un suicidio, no había otra forma de llamarlo. Sin más, decidí mandarme a mudar. Era una locura seguir perdiendo hombres sin saber contra quién peleábamos. A Rodríguez me lo habían herido y yo no estaba muerto de pura suerte. No era cuestión de perderlo todo por un capricho ciego. No quería seguir peleando, di la orden retirada. Ya habría tiempo de venganza.

Benavidez, viendo que mis hombres abandonaban el campo montó su caballo y rumbeó para el norte. Dos soldados de Acha le salieron al cruce, pero en esta vida ya quedaban pocas cosas que pudiesen intimidarlo a Don Nazario. Les hizo frente con su lanza legendaria y al rato nomás los dos paisanos quedaron tendidos a la vera del camino.

El primer sorprendido de nuestra retirada fue el mismo comandante Acha, que con menos de mil hombres había contenido el avance de un ejército que triplicaba sus fuerzas. Solo ciento setenta hombres perdió en la jornada de Angaco. Apenas podía creer su suerte. Acha, sin soldados ni caballada para perseguirnos, se volvió a San Juan a festejar su buena estrella, y fue allí que su confianza terminó matándolo.

Benavidez, más sereno que yo, reunió a sus paisanos diciéndose a si mismo: “una vez me la hacen, dos no”. Ni se molestó en mandarme a buscar ni enviar un chasqui para comunicarme su decisión. Bien sabía que debía actuar rápidamente si quería sorprender a Acha y yo me alejaba rumbo a Mendoza, como quien se escapa de una pesadilla. Horas más tarde Benavidez estaba a las puertas de San Juan dispuesto a batirse una vez más con Acha, que muy confiado, andaba de fiesta en fiesta sin preocuparse de poner centinelas a las afueras de la ciudad. Don Nazario sabía que Lamadrid se acercaba al pueblo, y por eso actuó sin perder un minuto.

Con trescientos mendocinos al mando de Ramírez, Benavidez cayó de sorpresa sobre Acha, que como era de esperar, se defendió como una fiera. Casa por casa se batieron hasta que lo acorralaron en el Cabildo. Acha y los suyos estaban dispuestos a vender caras sus vidas. Por tres días resistieron, pero sin balas ni alimento no tenía sentido seguir penando. Mientras firmaban el armisticio, se escuchaban a lo lejos los cañones de las avanzadas de Lamadrid que se acercaban a la ciudad. Por una hora, por una sola puta hora, Acha perdió San Juan. De solo imaginarlo hubiesen aguantado un poco más, pero así son las cosas en esta maldita vida, nunca se sabe cuando llega el tiempo de decir basta o de seguir.

Benavidez debió abandonar una vez más San Juan ante el avance del Pilón, no sin antes distribuirse los prisioneros. A algunos se los quedó para protegerse de las venganzas, entre ellos, un hijo de Lamadrid. A Acha lo envió al Desaguadero con cincuenta hombres de escolta. Era preciso que llegara a manos de Pacheco, el nuevo comandante del ejército federal designado por Rosas. Pero Acha no llegó a verlo a Pacheco, ni pudo contar su historia, porque lo degollaron a poco de andar y dejaron su cabeza sobre una tacuara en la represa de La Cabra, cerca del Paso del Puente. Dicen que Acha ni se resistió, se dejó hacer por el verdugo, que de un corte le rebanó el pescuezo. Nadie sabe quien dio la orden. Yo no fui, ni tampoco Benavidez, Pacheco se enteró más tarde y se alegró de ver la cabeza cercenada del hombre que había traicionado a Dorrego diez años antes, circunstancia que él mismo había presenciado. Pero a pesar de las ganas que le tenía, de él tampoco había partido la orden de ejecutarlo, aunque celebró su muerte con salvas de artillería. ¿Quién ordenó la ejecución de Acha? No lo supe, ni lo sé, ni lo sabré jamás. Quizás a los soldados de la escolta se les fue la mano después de ver tanto camarada muerto. Quizás alguno de ellos tenía cuentas pendientes con el comandante ¿Quién lo pudo saber? En fin, en los tiempos que vivíamos una cabeza más o una cabeza menos sobre el cuello del enemigo no le agregaba nada al asunto.

Extrato del libro Días de gloria de Omar López Mato.