Antes de que nubes, árboles y humo se fundiesen en un centrifugado durante su caída a tierra, lo último que vieron decenas de pilotos derribados entre 1917 y 1918 (en los estertores de la Primera Guerra Mundial) fue un avión pintado de rojo que escupía balas a una velocidad endiablada.

A los mandos de aquel caza encarnado del Kaiserreich se sentaba un soldado que no llegaba a los 30 años: Manfred von Richthofen. Quizás alguno de los aviadores ingleses o franceses alcanzados por uno de sus proyectiles (segundos antes de que sus aviones se estampase contra el suelo) llegase incluso a distinguir el brillo acerado en las pupilas de Richthofen.

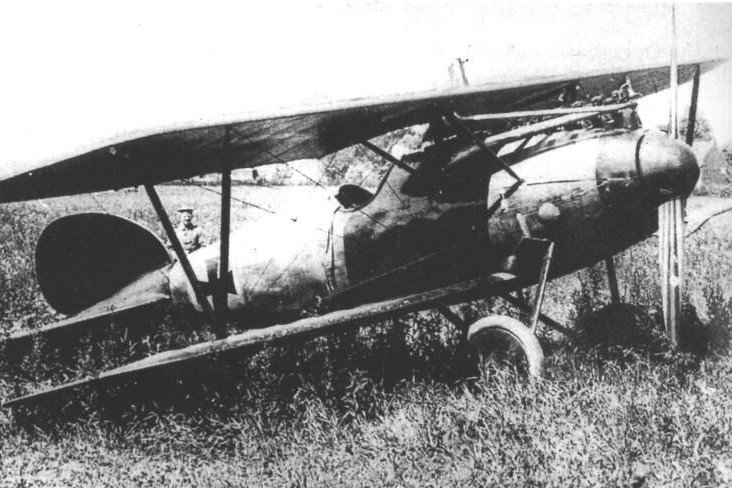

Por sus orígenes aristócratas y el color brillante del avión que pilotaba, los soldados se referían a Richthofen como el Barón Rojo. El 21 de abril se cumplió un siglo de su muerte, de la mañana de primavera en la que una bala de alto calibre perforó el fuselaje de su caza Fokker Dr. I Triplano y segó la vida del as de la aviación más mortífero del Kaiserreich.

Cumplidos cien años de la muerte del Barón Rojo el origen de la bala que lo mató sigue siendo un misterio. Por desconocer, se desconoce incluso si la caída de Richthofen se fraguó ese día de comienzos de la primavera de 1918 o varios meses antes (en julio de 1917), cuando recibió una balazo en el cráneo que le obligó a retirarse durante varias semanas. Se cuenta que tras abandonar el hospital el as alemán ya no era el mismo: le mortificaban terribles jaquecas y se volvió un hombre taciturno.

¿Quién era el Barón Rojo? Por los documentos que se han ido desempolvando con los años, todo apunta a que dos personas. Estaba el Richthofen real, un nihilista que se sentaba a los mandos de Albatros o Fokker para contemplar cómo sus enemigos se descollaban envueltos en humo y llamas. Y estaba la leyenda alentada por el Reich con el fin sacar tajada propagandística de su pericia como piloto. Richthofen no fue el único as de la aviación germana (también Gran Bretaña o Francia tuvieron sus héroes del cielo), pero sí el más célebre y celebrado.

El misterio de una muerte irresuelta

Hijo de nobles con tradición militar, Richthofen nació en Breslau en 1892. En un guiño profético al soldado en el que se convertiría años después, hacia 1915 solicitó abandonar el regimiento de ulanos para que le asignaran un nuevo destino: el Servicio Aéreo. El otrora cazador en Silesia estaba harto del tedio de la caballería. Quería acción, quería escupir balas, quería pólvora bajo las uñas. “No he venido a la guerra para recolectar queso y huevos”, le llegaría a espetar al oficial al que pidió que lo trasladasen a la Luftstreitkräfte.

En la aviación Richthofen ascendió casi tan rápido como sus cazas de combate. Empezó como observador, se convirtió más tarde en ametrallador, terminó sentado a los mandos de aeronaves para dos personas y ya al final de su vida surcó los cielos en punteros monoplazas. A pesar de que él mismo confesaría que durante su primer vuelo como observador se sintió “fatal” y que su bautismo del aire terminó con el avión aterrizando con el morro, el prestigioso piloto Oswald Boelcke se fijó en él.

Los años siguientes el mito se fraguó casi a cañonazos. En septiembre de 1916 derribó su primer enemigo comprobado (antes ya había dejado fuera de combate a otros aviones, pero no se habían verificado con el riguroso protocolo germano para darlos por buenos). Un mes más tarde, en Somme, caía Boelcke.

Quizás sorprendido por su pericia, en enero de 1917 los mandos lo pusieron al frente de la escuadrilla Jasta 11. Poco después Richthofen pintaba su avión de rojo y trazaba el primer brochazo del temido Circo Volante, que parecía burlarse de sus enemigos recortándose contra las nubes como un enjambre multicolor. El 20 de abril de 1918 eran ya 80 los aviones derribados por la furia roja de Richthofen. No hubo más. Querer franquear esa marca fue lo que le costó la vida la mañana del día 21.

En una decisión que contravenía todas las reglas que había aprendido de Boelcke (bueno, todas no; en realidad estiraba de forma temeraria la que aconsejaba que “una vez iniciado el ataque”, el piloto debía llevarlo “hasta el final”), el Barón Rojo se lanzó como un miura detrás del caza de un novato canadiense del 209° escuadrón británico: Wilfrid “Wop” May.

Por uno de esos azares que solo se dan en la guerra, May intentó derribar al primo de Richthofen, Wolfram, que al igual que el canadiense era un principiante que se estrenaba en la batalla. La escaramuza terminó con May huyendo hacia territorio aliado con el Barón Rojo pegado casi a su cola. Al ver la escena, el capitán canadiense Arthur Roy Brown se lanzó en pos de aquel triplano rojo que quería derribar a su pupilo.

El grupo se dirigió hacia el valle de Somme, donde estaba apostada la artillería australiana. Brown apuntó al Fokker del Barón Rojo a través de su visor y abrió fuego. Al instante la aeronave perdió altura como si el piloto hubiese recibido un balazo. Cuando Brown se retiró, dando por finiquitado a aquel Fokker rojo, el avión del Barón Rojo recuperó altura.

La persecución entre May y Richthofen siguió. Sus aviones avanzaban. Y avanzaban. Y avanzaban. Tanto, que entraron en el campo de visión de la artillería enemiga. Desde tierra seguían la escena el sargento Cedric Popkin, Robert Bluie y “Snowy” Evans, pertrechados con potentes ametralladoras. Los canadienses descargaron su munición sobre el fuselaje del Fokker rojo. El Barón Rojo intentó esquivar la granizada de acero, pero las 450 balas por minuto que escupían sus enemigos sobrepasaba incluso su pericia. La aeronave terminó estampándose en un zona de cultivo cerca de Vaux-sur-Somme.

Como no se han cansado de repetir los cronistas que relatan desde hace cien años la caída del Barón Rojo, faltaban solo unos meses para que finalizase la guerra. En la cartuchera queda toda una ristra de preguntas sin respuesta: ¿Qué habría sido de Richthofen tras la contienda? ¿Cómo habría actuado en los turbulentos años que viviría a continuación Alemania? ¿Y ante Hitler, qué actitud hubiese adoptado? Su primo Wolfram sería un nazi fanático y jefe de la Legión Condor en la Guerra Civil.

El Barón, el mejor de los ases del aire

Cuando aquella mañana del 21 de abril de 1918 encontraron al barón caído tenía el torso atravesado por una bala. ¿Quién lo había matado? ¿Brow? ¿Habían herido sus disparos realmente a Richthofen? ¿O fue la pérdida de altura del Fokker rojo una treta del alemán para librarse de su perseguidor? ¿Fue Bui quien lo mató? ¿Acaso Evans? ¿El sargento Popkin, quizás? ¿O tal vez el balazo que había recibido en el verano de 1917, que aunque no le robó la vida sí le arrebató el juicio templado que le había permitido sobrevivir a decenas de refriegas aéreas?

Antes de que esa bala anónima (fuera cual fuera su origen y autoría) acabase con su vida, Alemania había tenido tiempo de convertir a Richthofen en una especie de superestrella de los cielos bélicos. Hoy es difícil distinguir su carácter real entre la bruma de las décadas transcurridas desde entonces y la eficiente maquinaria propagandística germana.

Del barón se cuenta que era un combatiente noble que llegó a perdonar la vida de dos aviadores británicos a los que se les había encasquillado la metralleta, que pagó de su bolsillo el sepelio de enemigos para enterrarlos con honores… También hay testimonios (alguno salido de su propia pluma) que lo pintan como un nihilista cruel y fanfarrón sediento de guerra.

Se sabe por ejemplo que no le temblaba el pulso al derribar aviones que estaban en condiciones muy inferiores a las suyas, que le gustaba llevarse a casa un trofeo de cada caza que abatía o que (en un colmo insano de arrogancia) encargaba a un joyero de Berlín una copa de plata por cada enemigo tumbado.