El mayor banquete de la antigüedad conocido hasta la fecha fue organizado por el rey Asurbanipal II (883-859 a. de C.) para celebrar que la ciudad de Kalah se convertía desde ese momento en capital de Mesopotamia, arrebatando tal honor a la ciudad de Nínive. El banquete duró diez días, comieron casi 70.000 personas y esto es lo que se ofreció a los comensales: 1.200 bueyes, 1.000 terneros, 2.000 corderos, 14.000 cabritos, 500 ciervos, 500 antílopes, 1.000 patos, 1.000 ocas, 1.000 codornices, 1.000 becadas (pájaros), 10.000 tórtolas, 1.000 jerbos (roedores), 10.000 pescados de todo tipo, 10.000 huevos, 10.000 panes grandes, 10.000 cántaros de granos de sésamo, 1.000 cestas de legumbres, 300 jarros de sal, 100 cántaros de racimos de uva, 100 porciones de frutas, 100 porciones de pistachos, 100 trenzas de ajo, 100 trenzas de cebolla, 100 porciones de nabos, 100 jarras de miel, 100 porciones de manteca, 100 porciones de lentejas, 100 porciones de quesos, más de 30.000 kg de aceite de oliva. Había también algo para beber: 10.000 jarras de cerveza, 10.000 odres (como botas de cuero) de vino, 1.000 jarras de jugo de granada, 100 jarras de leche. Fue invitado especialmente Asur, el dios de la Mesopotamia, pero no asistió (un desubicado). Queda como comentario: uno, ya no hay anfitriones así; dos, no se esmeraron con el café para después; tres, hubo poca leche.

Más acá en el tiempo, podemos echar una mirada a El Banquete de Platón, que de banquete tuvo poco y al que también se lo conoce como El Simposio, lo que significa ni más ni menos “reunión de bebedores”. En El Banquete-Simposio, celebrado en la casa de Agatón, el único realmente borracho fue Alcibíades, que llegó tarde y ya copeteado, incluso después del también retrasado Sócrates. Aunque no hay constancias fieles, se estima que en la mesa había liebre (plato de caza preferido por los atenienses), quesos, panes, tortas de trigo o cebada y gachas con lechuga amasadas con miel. Posiblemente algún caldo elaborado a base de carne salada cocida en agua, vino y vinagre, con cilantro seco, tomillo, hinojo, anís y comino. De todos modos, la importancia de El Banquete está dada mucho más por lo que se dijo en él que por lo que se comió y bebió.

Más acá en el tiempo, hay una cena que se ha estimado como la cena más cara de la historia (aunque después de la del amigo Asurbanipal II es difícil competir…). Encima fue una cena íntima, de sólo dos personas: Marco Antonio y Cleopatra. Estos dos personajes se flecharon a primera vista y se enamoraron apasionadamente. Según cuenta Plinio el Viejo en su “Historia Natural”, Cleopatra, tratando de impresionar a su amante, le apostó al romano que era capaz de “meterse entre pecho y espalda” una cena de diez millones de sestercios (moneda de plata romana). Lógicamente, Marco Antonio aceptó. Llegado el día de la cena, se sirvieron los manjares más exquisitos y caros pero nada demasiado raro a la vista de Marco Antonio. Llegó Cleopatra a la cita con un impresionante collar con dos hermosas perlas (las mayores y de más valor que se habían visto nunca en todo el mundo, que Cleopatra poseía, heredadas de sus antepasados); se dirigió a Planco, elegido juez de la contienda, y le preguntó cuánto podría valer cada una de las perlas: “Al menos, cinco millones de sestercios”, contestó el juez. Tras dicha tasación, Cleopatra echó una de las perlas en una copa y la llenó de vinagre (las perlas están formadas principalmente por carbonato de calcio, que al reaccionar con el vinagre desprende calcio y dióxido de carbono) para que se disolviese la perla y poder beberla. Y se bebió la copa con la perla diluida. Cuando iba a hacer lo mismo con la segunda perla para “gastar” los diez millones de sestercios prometidos, Marco Antonio se lo impidió caballerosamente, dándose por vencido.

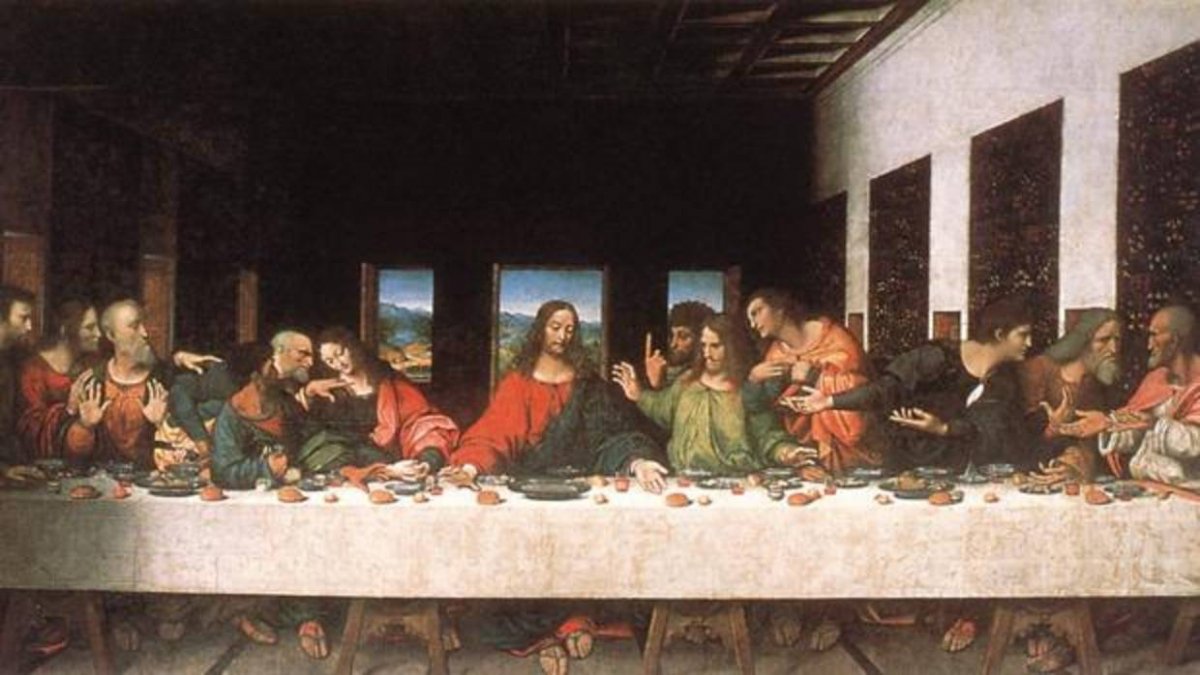

Más acá en el tiempo, cómo no reparar en la Última Cena de Jesucristo. La cena, en la casa de la madre de Marcos, quien luego sería uno de los evangelistas, pasó a la historia porque en ella se instituyó la Eucaristía, el símbolo de la transustanciación (pan y vino convertidos en el cuerpo y sangre de Jesús). Se trató de la última reunión de Jesús con sus apóstoles, y es uno de los episodios evangélicos más conocidos. La cena fue, parece, sencilla y austera: el pan, el vino y el cordero pascual, alimentos que forman parte de la tradición hebrea. Una de las narraciones que con mayor detalle describen la mesa de aquella cena es la que la monja Ana Catalina Emmerick (beatificada por el papa Juan Pablo II), hizo en el siglo XVII: “El borde de la fuente del cordero estaba rodeado de ajos. A su lado había un plato con el asado de Pascua y un plato de hierbas verdes, apretadas, puestas de pie como si estuvieran plantadas, y otro con manojitos de hierbas amargas; delante de Jesús había una fuente con hierba verdeamarillenta y otra con una salsa parduzca. Los comensales usaban como platos unos panecillos redondos y utilizaban cuchillos de hueso.” Cómo conoce la monja citada todos esos detalles, imposible saberlo.

El cine nos acerca interesantes reuniones a través de la mesa, que nos hacen vivir grandes banquetes ajenos. Son tantas las películas que convocan a la mesa que excederían cualquier ensayo, pero recordemos algunas muy notables: La Gran Comilona (“La grande bouffe” Marco Ferreri, 1973), una monumental película en la que los insuperables Marcelo Mastroianni, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi y Philippe Noiret se reúnen para cocinar y comer… hasta morir. El festín de Babette (Gabriel Axel, 1987), en la que una sirvienta gana la lotería y prepara un banquete extraordinario para la familia que le dio acogida cuando era refugiada. Perfectos desconocidos (“Perfetti sconosciuti”, Paolo Genovese, 2016), en la que varias parejas de amigos se reúnen en una cena en la que las miserias de cada uno quedan expuestas mientras comen y beben. El ángel exterminador (Luis Buñuel, 1962), en la que luego de un gran banquete de la alta sociedad ningún comensal puede salir del salón, inexplicablemente. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (“The cook, the thief, his wife and her lover”, Peter Greenaway, 1989), que se desarrolla en un restaurante en el que una historia de crímenes y humillaciones revolotea alrededor de la mesa repleta de manjares y comensales abyectos. Festín diabólico (“Rope”, Alfred Hitchcock, 1948), en la que dos jóvenes cometen un crimen y luego invitan a cenar a los familiares y amigos del muerto, que yace en el baúl sobre el cual ponen el mantel y los platos de comida.

La cena de amigos es una institución: ya sea la cena del mes con los compañeros del colegio de hace años, el encuentro habitual para ponerse al día o después del fútbol cinco, el encuentro de amigos alrededor de una mesa suele tener día o semana fijo; se repiten lugares, menúes y hasta ubicaciones alrededor de la mesa. Minutas, pizza, vino o cerveza, postre vigilante, flan. Y los temas de siempre (actualidad, fútbol, mujeres, política) envuelven un encuentro que carga combustible para seguir con la rutina.

La cena de seducción es más que una cena; es un evento en el que cada detalle cuenta y empieza bastante antes de sentarse a la mesa, con la elección de la ropa a ponerse, el perfume, los gestos, el repaso mental de lo que no debe decirse. La comida será especial, diferente, quizá sofisticada; la necesidad de causar una impresión favorable y de ocultar miserias suelen guiar el ritmo del encuentro.

El almuerzo de trabajo; ese pretexto de salir del ámbito del escritorio o de la oficina para discutir o resolver cosas que son justamente del escritorio o de la oficina. El menú es lo de menos, será rápido, los platos no serán degustados, será alimentación pura y dura en medio de “lo que importa”: resolvamos este asunto de una vez.

El asado del fin de semana, en casa. Vienen los hijos o alguno de ellos, los futuros o actuales yernos o nueras, nietos si los hay, hermanos y cuñados, familia y amigos cercanos que también son familia. Durará lo que tenga que durar, alguno se asomará a la parrilla a elogiar, a impregnarse del aroma o a dar indicaciones sobre la carne, la mesa será larga y el volumen de la charla irá creciendo a medida que el vino vaya dejando las copas vacías. Habrá discusiones, alguien se levantará de la mesa ofendido o simplemente a fumar un cigarrillo apartado, y alguien pedirá un aplauso para el asador, pero nunca para quien prepara las ensaladas, que suele trabajar bastante más.

La cena de parejas, el escenario de la competencia. Más allá de la cantidad de parejas, el “los nenes con los nenes y las nenas con las nenas” suele darse espontámente, ellas hablarán de sus cosas, ellos de las suyas, alguien dirá basta, se reagruparán y los temas se harán comunes hasta donde aguanten. Alguien elegirá el vino, el plato estrella será convidado en bocados y algún postre será compartido. Ellos tratarán de demostrar quién sabe más sobre el tema que surja, se superpondrán, no se escucharán, pugnarán por demostrar quién la tiene más clara, quién tiene la última novedad; ellas competirán menos abiertamente, aprobarán, callarán, observarán y sentenciarán cuestiones con una frase. Los comentarios luego de la cena se prolongarán hasta el día siguiente, en el que cada pareja comentará en su casa cosas que no expuso la noche anterior.

Las pastas de los domingos, esa reunión que convoca a la familia y a algún outsider aceptado y querido por todos. Las generaciones entremezcladas y el diario dividido: alguien lee la revista del domingo, otro la sección espectáculos, alguien previsor se apodera del cuerpo principal del diario. Las generaciones se mezclan; alguno irá a comprar el pan, otro arranca con el vermú y otro prepara una picada mientras alguien recién se levanta y clama por un café con leche. Los más chicos zumban por ahí, se pelean o se hipnotizan delante del televisor. Mientras todo eso ocurre, ella amasa los ravioles, o los fideos, o los ñoquis, mientras la salsa se va calentando en la cacerola, muy despacio. Ella les dará de comer a todos, sirviendo cada plato que pasará de mano en mano hasta el otro extremo de la mesa. Y sonreirá sin que se note.

La cena de fin de año, ese encuentro-babel inevitable, impredecible, exagerado, con platos variados, suculentos, elaborados, copiosos. Puede terminar a cualquier hora y prolongarse en el almuerzo del día siguiente con las sobras del banquete siempre excesivo o interrumpirse abruptamente por desavenencias entre familiares que no se ven desde la misma cena del año pasado. Cena de emociones, de peleas, de promesas que jamás se cumplirán, de conmemoración de un año más en el que nada nuevo ha ocurrido, o sí. Insufrible para muchos, emotiva para otros, festiva por el hecho del festejo en sí, aunque no esté muy claro qué se festeja: si el cambio de año, el encuentro familiar o la vida en sí.

La cena del condenado, esa única y última decisión libre que se concede a quien será ejecutado al día siguiente. Un detalle de cortesía. En este caso no se trata de una reunión alrededor de una mesa, salvo que el condenado invite a comer a su carcelero. Pero es una cena especial y diferente, una cena solitaria que ocupará poco (poquísimo) tiempo en la memoria. Eichmann no pidió una comida especial, pero sí un vino tinto; Ted Bundy un churrasco con papas fritas, Sacco y Vanzetti sopa, carne y verduras, y Saddam rechazó el ofrecimiento de arroz y shawarma; prefirió un cigarrillo. Hay reglas hasta para eso: en Francia se ofrecía un ron de cortesía (ja) y en EEUU, si bien en cada estado hay disposiciones diferentes, no pueden pedirse comidas sofisticadas y el presupuesto no puede exceder cierta cifra que oscila en los 40 u$d, bebida incluida. O sea, tanta libertad para elegir no hay. Y no vale la pena quejarse.