Artista reconocido por su carácter vanguardista, Pablo Picasso ha alcanzado sin duda un estatus mítico que obnubila a todo aquel que se quiera acercar a su obra. Pensarlo es pensar en el cubismo, en Guernica, en sus amantes, en sus (por lo menos) 16 mil piezas elaboradas y en su genio – esa calidad de su ser en la que, soberbio como pocos, confiaba como ningún otra. Dentro de esa realidad inabarcable que es Picasso, sin embargo, se pueden señalar algunos momentos que cambiaron su vida y con ella el mundo, pero ninguno fue tan impactante como la creación de una de sus más famosas pinturas: Les Demoiselles d’Avignon (1907).

Como obra de arte, no hay duda hoy de su trascendencia. Cualquiera que sepa algo del artista español sabe de qué hablamos cuando nos referimos a esta imagen protocubista de cinco mujeres, aparentemente prostitutas de un burdel en la calle Avinyó de Barcelona, pero su contexto de producción y su significación para la historia del arte queda un poco tapado, como su autor, por el velo místico que lo cubre.

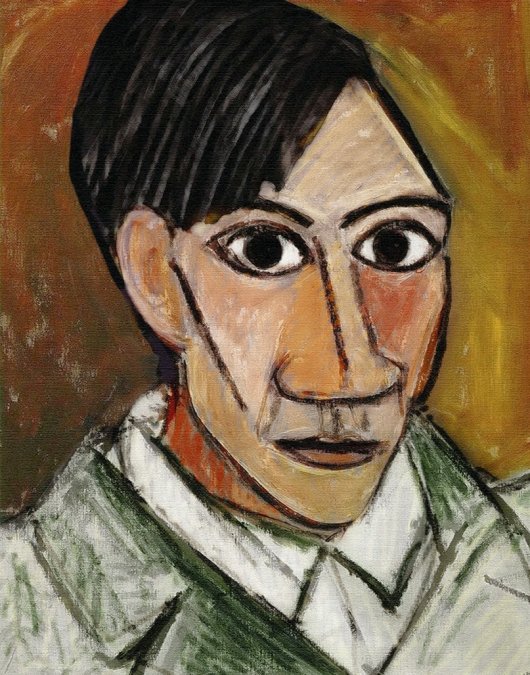

Los orígenes del cuadro, bastante más mundanos, nos hablan de un artista hambriento de reconocimiento. Picasso, más allá del propio filtro de espectacularidad con el que siempre leería su vida, había experimentado el inicio de su carrera de una forma muchísimo más auspiciosa que la de otros artistas de su generación. Nacido en 1881, de familia burguesa, hijo de un pintor e instructor de arte, pudo acceder desde temprana edad a una educación académica, explotar su talento y llegar a ser reconocido en los círculos artísticos españoles. Sabía, sin embargo, que si quería ser alguien debía ir a París, la capital cultural por antonomasia en los albores del siglo XX. Como tantos otros artistas antes que él, Picasso fue, luchó y falló tres veces antes de, en 1904, instalarse definitivamente.

Famosamente, Leo y Gertrude Stein, coleccionistas de arte de vanguardia y figuras centrales de la vida cultural de la ciudad, se interesaron por Picasso. Además de comprarle y encargarle obras, como el ecléctico Retrato de Gertrude Stein (1906), se encargaron de presentarlo a otros artistas de renombre, como quien sería su némesis más importante de este período: Henri Matisse.

Cualquier intento por entender el origen de Les Demoiselles… es en vano si no se tiene en cuenta que el español, en su juventud como en su madurez, era un individuo motivado, en gran parte, por el caos. Desde ya, supo representar todo tipo de sensaciones, pero especialmente en su obra madura, ver un Picasso es enfrentarse a una pasión cruda, casi brutal. Según la opinión de varios de sus biógrafos, era sumamente competitivo y, si el caos no existía, él disfrutaba de generarlo y, así, usarlo como combustible para su creatividad, por lo que no sorprende que en esos años todavía formativos encontrara un antagonista en Matisse. Pintor de orígenes y costumbres burguesas, tranquilo y controlado, casi tímido, cuando él y su banda de “fauvistas” coloridos y bestiales saltaron a la fama en el Salón de Otoño de 1905, Picasso vivió el evento como un fracaso.

Matisse, en ese entonces, había sido uno de los pocos que había tomado las enseñanzas del recientemente fallecido Paul Cézanne y – con ese aspecto inacabado, concentrado más en el uso del color con fines expresivos que en la mera impresión – las plasmaba en pinturas como La alegría de vivir (1906), tela que fue celebrada, comprada y exhibida con gran admiración por los hermanos Stein. Picasso, con su personalidad explosiva, no quiso ser menos y se vio empujado a realizar su propio acto de afirmación, lanzándose deliberadamente en 1907 a la realización de una obra maestra.

Picasso realizó cientos de bocetos y estudios en unos 16 cuadernos que nos permiten ver, por ejemplo, la manera en la que la pieza arrancó teniendo un objetivo moral mucho más explícito y típicamente decimonónico. Así, situado en el tema del burdel, ya de larga trayectoria para ese momento, buscó originalmente agregar dos hombres, un marinero y un estudiante de medicina, que mostraran el balance entre el deseo puro y el intelecto. Finalmente decidió abandonar las figuras masculinas y, como la Olympia de Manet, establecer una relación más allá del marco entre el observador y el representado.

Otro punto, tanto o más importante, fue la forma en la que Picasso pintó a estas mujeres. En su deseo de ruptura se había propuesto ir más allá de lo que cualquiera había ido hasta entonces y, para hacerlo, debía destrozar las convenciones del arte occidental. En este sentido se tiende a hablar del abandono de la perspectiva y de la influencia de las tendencias “primitivistas”, de las esculturas ibéricas y de las mascaras africanas, pero había algo más en juego que la mera reproducción de un objeto novedoso en el contexto europeo. De nuevo, según las lecturas de Ungers, si algo de estas obras atrajo a Picasso fue su dimensión mágica, algo para lo que él intentó crear un equivalente pictórico. De este modo, el desarrollo de estas mujeres-demonio – cubistas, en tanto que son multifacéticas – habilita todo tipo de lecturas que van desde la advertencia hasta la seducción.

En los años siguientes Picasso continuaría sus experimentaciones cubistas, en ocasiones junto con Braque, pero el tema de estas obras ya no estaría tan en contacto con ese lado sexual, casi escatológico, de Les Demoiselles…. Su furia, su capital místico, quedaría guardada, alejada de los ojos del público hasta 1916, pero, años antes de su consagración, llegaría como mito indirectamente a los rincones más recónditos del mundo occidental y, como una fuerza oscura, alimentó a la vanguardia.