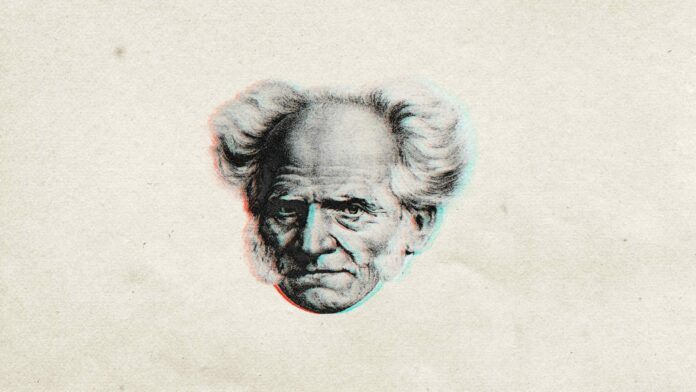

Cuando Danzig fue anexada al imperio prusiano su familia se trasladó a Hamburgo, donde Arthur realizó sus primeros estudios; ya en su adolescencia viajó a Francia e Inglaterra, y su padre lo introdujo en la actividad comercial.

Su padre se suicidó en 1805, y poco después Arthur le dijo a su madre, con quien siempre tuvo una mala relación, que dejaba el negocio familiar para dedicarse al estudio. Usando recursos provenientes de la parte de la herencia que le correspondía, estudió medicina, química y matemática en Göttingen y luego filosofía en la Universidad de Berlín.

En 1813 obtuvo el doctorado en la Universidad de Jena, con su tesis “Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente”. En ella afirmaba que el principio de que “no hay nada que no tenga una razón de ser” puede manifestarse de cuatro formas diferentes. Para ello, Schopenhauer reducía todos los aspectos de la realidad a cuatro formas básicas: objetos empíricos, conceptos abstractos, objetos matemáticos y el yo (el objeto del autoconocimiento). En el primer caso, la razón de ser se aplica con la explicación causal, en el segundo se explica con la deducción lógica, en el tercero se explica por la consistencia, el cuarto se explica a través del carácter y la determinación.

En 1819 publicó “El mundo como voluntad y representación”, su obra más importante y expresión acabada de su filosofía.

Como para resumirlo en una frase, podría decirse que la filosofía pesimista de Schopenhauer concibe la felicidad como algo inalcanzable para los seres humanos; la vida es sólo sufrimiento, la existencia humana oscila como un péndulo entre el sufrimiento y el tedio, por lo tanto el mundo no es otra cosa que un valle de lágrimas.

El pensamiento de Schopenhauer sostiene que el mundo es malo, siniestro, tiene un afán de destrucción y una búsqueda permanente de cosas que deshecha inmediatamente apenas las consigue. Contagiados de ese contexto, los individuos intentamos escapar de él por la vía de la razón, que en la visión de Schopenhauer es lo único que puede liberarnos de los males del mundo. Por el contrario, quienes se dejan llevar por la pasión, por el deseo o por la voluntad, continuarán un ciclo permanente que lleva a desear, sufrir por no tener, o sufrir por hartarse de tener. La razón es la única que nos puede mostrar las cosas como son y así hacernos renunciar a entrar en esa especie de circuito nefasto. Para Schopenhauer hay una especie de “voluntad cósmica” que sólo desea y “desea desear”, lo cual no lleva a nada. La voluntad siempre desea más, y sólo la razón puede hacernos renunciar a participar en ese juego perverso.

Influido por la sabiduría oriental, Schopenhauer sostiene que, salvo la individualidad, nada muere con la muerte. “La muerte es un sueño en el que la individualidad se olvida”, dice, mientras explica que la individualidad, que sólo admite el presente, es una tenue ficción que es catalizada en cada uno por esa “voluntad cósmica”. Dice además que el individuo, más que la muerte, teme perder su entidad individual.

Según Schopenhauer todo lo que existe lo hace porque quiere; la voluntad es la única realidad; así, las leyes de la naturaleza son pautas que repiten el juego sin motivos de la voluntad cósmica (“Sobre la voluntad en la naturaleza” es una de sus obras más conocidas). En el plano individual, la voluntad es la que promueve tanto el ansia permanente de plenitud como la frustración por las limitaciones, y así como les permite reproducirse, los obliga a aniquilarse. Y como nos sometemos ciegamente a la voluntad, sufrimos. En ese contexto, explica la relación del hombre con la sociedad con la metáfora de la convivencia de los puercoespines: “ni tan alejados como para morirse de frío, ni tan cercanos como para herirse con las espinas”.

Schopenhauer escribió artículos sobre ética, libre albedrío, amor, espiritismo, cuestiones aplicables a la vida cotidiana y hasta sexualidad, a la que describe como uno de los motores principales a través de los cuales se expresa la voluntad y, por lo tanto, un elemento importante que lleva al sufrimiento. Presenta al orgasmo como algo cuyo único fin es alcanzar satisfacción, a la que define como una “negación al futuro”; sin embargo, inmediatamente retorna la insatisfacción, porque para el círculo perverso de la vida es más útil que el hombre esté insatisfecho. Sigmund Freud encuentra en la obra de Schopenhauer el primer atisbo para el planteamiento del psicoanálisis, y así lo expresó en 1914, declarando que Schopenhauer era el único pensador que había establecido antes que él los principios fundamentales del psicoanálisis.

La filosofía de Schopenhauer es atea, no acepta la idea de un Dios omnipotente y bondadoso. Según Schopenhauer, somos una corriente agitada de impulsos y pasiones. Corremos detrás de diferentes cosas para jamás alcanzarlas y, si las alcanzamos, nos hartamos de ellas. Porque todas esas cosas son representaciones que la voluntad nos pone delante. Por eso, el hombre es deseo permanente y, por lo tanto, permanente sufrimiento.

Para escapar de esta especie de maldición, Schopenhauer establece tres vías…

La primera de ellas es el arte, porque aunque sea por algunos instantes la voluntad se aquieta frente al mismo. Schopenhauer hace especial hincapié en el arte, al que considera liberador, entre otras cosas porque permite el surgimiento de la contemplación desinteresada. En el arte la voluntad queda suspendida, y por lo tanto sus garras frustrantes no pueden alcanzarnos. Schopenhauer tenía especial entusiasmo por la música, que según él era mejor forma para expresar el universo que la palabra o el pensamiento. Hacia el final de su vida Schopenhauer empezó a interesarse por la fotografía, a la que consideraba una gran expresión artística.

La segunda vía para escapar del destino inapelable del sufrimiento es el ascetismo, porque implica desempolvarse la individualidad de encima; esto es desenamorarse de la vida, ya que es la voluntad la que nos hace apegarnos a la vida. Esto consiste en cambiar la voluntad por la “no-voluntad”; anular todo deseo, algo así como alcanzar el nirvana. Nada fácil, por supuesto.

Y la tercera vía es el amor desinteresado, el que aniquila todo egoísmo; ese comportamiento amoroso que podría definirse como “compasión” o “altruismo”, aunque quizá no sean éstas palabras exactas para definirlo. Esta vía contempla las mismas razones que la anterior, esto es, despojarse de uno mismo, en este caso en favor del prójimo.

Hay que decir que Schopenhauer no vivía precisamente de acuerdo con estos principios ya que, entre otras cosas, era malhumorado, pesimista, egocéntrico, por momentos intratable. Cuando se le reprochaba esto, contestaba que él no tenía por qué vivir exactamente como pensaba. El típico “haz lo que yo digo, no lo que yo hago…”.

En la segunda mitad del siglo XIX su visión pesimista y desencantada empezó a ser cada vez mejor percibida y recibida tanto en el ambiente académico como por la gente común. Schopenhauer se llevó particularmente mal con los profesores de filosofía; se enfrentó a Hegel y a Schelling, a quienes llegó a insultar. Despreció la filosofía académica, posiblemente porque los académicos nunca lo reconocieron como él creía merecer. Pero de alguna manera terminó predominando sobre ellos, ya que mientras los académicos hoy son considerados sólo en los ámbitos filosóficos, la obra de Schopenhauer sigue siendo leída y referenciada por artistas, literatos, cineastas, etc.

Además de las obras ya citadas, Arthur Schopenhauer escribió muchas otras obras trascendentes y hoy muy conocidas: “Parerga y Paralipómena”, “El amor, las mujeres y la muerte”, “Fundamento de la moral” “El arte de tener siempre la razón”, “Los dos problemas fundamentales de la ética”, “El arte de conocerse a sí mismo”, “Los dolores del mundo”, “El arte de insultar”,”El arte de ser feliz”, “Ensayo sobre el libre albedrío”,“El arte de envejecer”, “El arte de sobrevivir”, “Metafísica de las costumbres”, “El arte de hacerse respetar”, “El arte de tratar a las mujeres”, “Parábolas y aforismos”.

Su pensamiento sigue vigente, sin dudas.

Y, al paso que vamos, seguramente lo será cada vez más.