En su famosa novela, Gabriel García Márquez nos cuenta:

Una tía de Úrsula casada con un tío de José Arcadio Buendía tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos y que murió desangrado después de haber vivido cuarenta y dos años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no dejó ver nunca a ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio Buendía con la ligereza de sus diecinueve años resolvió el problema con una sola frase: “No me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar”.

Y hablar pudieron.

El último descendiente del Coronel Aureliano Buendía, digerido por las hormigas mientras el viento del fin de los tiempos destruía la ciudad de los espejismos, no fue el único ser al que Dios dotó de cola, sin que pesasen sobre estas criaturas del Señor las maldiciones del gitano Melquíades. El homo caudatus —al decir del doctor Samuel Johnson— no era un producto del realismo mágico de García Márquez, sino una tangible realidad que despertó las más extrañas hipótesis y fantasías, como la posibilidad de que tribus enteras luciesen entre sus piernas ese resabio evolutivo.

Desde los tiempos de Plinio y Ptolomeo, extensas zonas de ignotas geografías se creían habitadas por estos engendros con cola. Marco Polo y John Mandeville hicieron minuciosas descripciones de extraños seres caudados que habían conocido durante sus viajes por exóticos parajes del Asia. Algunos de estos ejemplares estaban dotados de prominentes y peludas anatomías, mientras que otros solo lucían rabos minúsculos y lampiños. Unos especialistas sostenían que eran habitantes de la India o de China, otros que eran descendientes de los innumerables bastardos que Constantino el Grande desperdigó por su imperio. Notables eruditos los ubicaban en las lejanas islas de Sumatra, y hasta el gran William Harvey aseguraba su existencia en la isla de Borneo. Había quienes daban a esta particularidad anatómica una connotación de siniestra maldición divina, ya que sostenían que algunos grupos de herejes se escondían en las inaccesibles cumbres de los Pirineos para no mostrar sus colas del todo semejantes a las del mismo Lucifer.

Cuentan que Sir Thomas Becket, el santo asesinado por los esbirros del rey de Inglaterra, maldijo a los habitantes de Kent por haberle cortado la cola a su caballo. De allí en más, los pobladores de ese ruin condado “lucirían un rabo en castigo por sus actos irrespetuosos y sus inclinaciones monárquicas”. Al parecer la maldición no dio resultado porque, desde entonces y al presente, ningún habitante de Kent, del que tengamos conocimiento, luce ese siniestro adminículo.

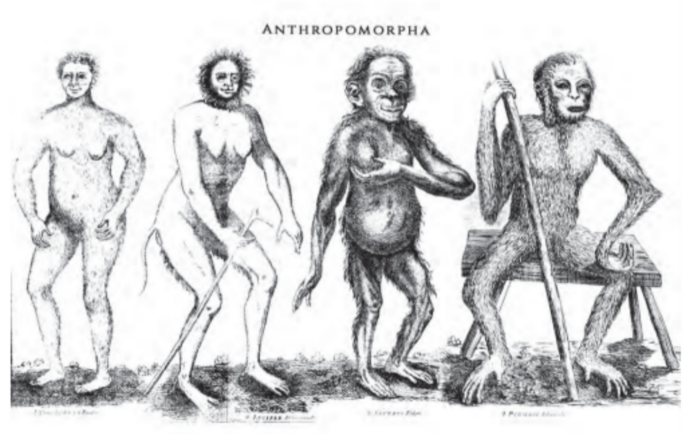

El famoso George Buffon y el celebérrimo Linneo creían a pie juntillas en estos seres de extraordinario trasero, especialmente después de que el capitán sueco Nils Matsson Kiöping describiera sus aventuras entre los nativos de la isla de Nicobar. Según el testimonio del sueco, esta isla estaba habitada por espantosos individuos dotados de colas “como las de un gato”, que se dedicaron a saciar su voraz apetito con algunos miembros de la tripulación del atribulado capitán. Linneo estaba tan convencido de su existencia que apadrinó la tesis de uno de sus discípulos, el ruso Christian Hoppius, donde relata la existencia de los homo caudatus, como testimonio elocuente de la evolución entre los monos, el homo sapiens y el estigma demoníaco que perseveraba en forma de apéndice caudal.

Según Hoppius, la cadena evolutiva comenzaba por el primitivo troglodita, eslabón más cercano al simio, pasando por el homo caudatus, el sátiro y el pigmeo, en forma ascendente hasta llegar a nosotros, los homo sapiens (si es que algo de sabiduría nos queda después de reconocer como tales a estos antepasados tan poco ilustres).

Curiosamente la idea del hombre con cola encendía la imaginación tanto de científicos como legos que escribieron largos artículos relatando sus encuentros con estos peculiares individuos. Las más de las veces estos textos nos conducían a África, donde un pueblo de hombres de color y con rabo vivían en lo más profundo de la selva, alejado de miradas indiscretas. Frederick Horniman los llamaba Jem Jem y afirmaba, sin dar lugar a dudas, que se dedicaban a la antropofagia. El explorador francés Francis Laporte de Castelnau usó otro nombre onomatopéyico para denominarlos: los Niam Niam. Salvajes y esquivos, ni siquiera podían ser sometidos por los más brutales traficantes de esclavos, pues el hábito de alimentarse a expensas de otros seres humanos estaba tan arraigado en la naturaleza de estos salvajes, que los comerciantes árabes debieron desistir de ofrecerlos como mercadería ya que, tarde o temprano, insistían en digerir a sus nuevos amos —situación que, como todos comprenderán, no era conveniente enumerar al momento de promocionar el producto—.

Dejando de lado esta literatura pseudocientífica, existen fehacientes relatos médicos sobre individuos dotados de cola sin que estos perteneciesen a ninguna tribu en particular ni secta siniestra en especial.

Tampoco fueron voraces caníbales, ni frutos incestuosos, víctimas de maldiciones divinas (aunque no podamos afirmar esta parte a ciencia cierta). Ambrosie Paré, el famoso cirujano francés, describió hacía 1573, en su tratado sobre monstruos y prodigios, dos criaturas con cola a las que diferenció, de acuerdo a su aspecto, en “niño-perro” y “hombre-cerdo”. El niño había nacido en 1493 y la superstición popular lo creía fruto de un acto de bestialismo. El papa Alejandro vi consideró su presencia como un signo inequívoco de malos presagios (que, si ocurrieron, pasaron inadvertidos entre todos los desastres propios de su época y las que la sucedieron).

Voltaire describió a una mujer que se ganaba la vida no solo luciendo una vistosa y sedosa cola, sino exhibiendo también sus cuatro pechos, asociación harto infrecuente que, como bien supondrán, concitaba la atención del público y de la Santa Inquisición, siempre atenta a estos estigmas diabólicos. No quedó consignada la suerte de la dama en cuestión.

Hacia 1866, el biólogo alemán Ernest Haeckel expuso su teoría de la recapitulación, según la cual todo ser reproduce durante su desarrollo los pasos previos de la especie a lo largo de la evolución. Haeckel lo puso en pocas palabras: la ontogénesis reproduce la filogénesis. Esto quiere decir que durante nuestra gestación somos peces, reptiles, simios y hombres con colas, sucesivamente. Así es, todos nosotros hemos tenido cola durante la sexta semana de gestación sin ser descendientes de los Buendía ni del demonio. A la octava semana de vida intrauterina, la misma desaparece sin que por ello el mundo en el que nacemos deje de parecerse a Macondo.