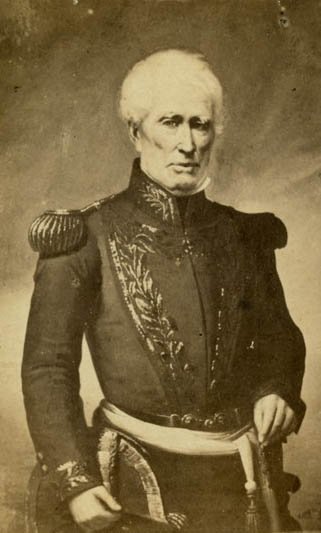

Si hay un prócer que fue perseguido por la adversidad, ese fue Guillermo Brown. De niño conoció la represión con la que los ingleses hostigaban a sus compatriotas irlandeses. Obligados a emigrar por el hambre que asolaba a la isla, se fue Guillermo con su padre a Filadelfia. Allí las promesas de trabajo y progreso no se cumplieron. Su padre murió, dejando a Guillermo solo, en tierra extraña. Con solo 10 años se hizo a la mar como grumete. De allí en más, anduvo navegando los mares en buques mercantes, hasta que los franceses apresaron su nave durante uno de los eternos conflictos entre ambas naciones. Lo llevaron prisionero a la cárcel de Verdún donde conoció al coronel Crutchley, al que lo unirá una amistad de por vida. Juntos hicieron un agujero en el techo y por allí se escaparon caminando hasta llegar a Alemania. Después de estar en Inglaterra, llegó al Río de la Plata donde, después de algunos contratiempos, comenzó a ganar dinero y así pudo traer a su esposa e hijos. Cuando la fortuna empezaba a sonreírle, Brown fue convocado como jefe de la incipiente flotilla nacional. El episodio más notable de esta época, fue cuando entró a sable y fuego al puerto de Guayaquil. Viéndose acorralado, amenazó con volar la “Santa Bárbara”, su nave. Los españoles le dieron su palabra de respetar tanto su vida como la de sus hombres. Casi desnudo por el fragor de la lucha bajo el sol ecuatorial, Brown decidió usar la bandera nacional para cubrirse. Nadie mejor para lucirla.

La patria lo llamó para enfrentar al Imperio del Brasil, y a lo largo de esta contienda, Brown mostró todo lo que había aprendido. La ciudad fue testigo de su osadía, cuando con escasas naves salió a enfrentar a los imperiales, justo enfrente a Buenos Aires. Antes de zarpar le dijo a la tripulación: “Adelante, que el pueblo nos mira”. Desde las azoteas, los porteños contemplaron a su flota batirse. De la noche a la mañana, Brown se convirtió en un ídolo… pero la desgracia, que siempre le mordía los talones, cayó sobre él una vez más, cuando el capitán Drummond (el prometido de su hija Elisa) murió en sus brazos. Drummond le dio a Brown su reloj como postrero recuerdo para Elisa. El almirante tuvo la terrible tarea de comunicarle a su hija la aciaga noticia. Poco después, Elisa moría ahogada en el mismo río que le había arrebatado su felicidad. Mucho se habló sobre un suicidio romántico, hasta decían que de blanco se adentró en las aguas barrosas para unirse a su enamorado. No fue así, pero esta leyenda la consagró como “la novia del Plata”.

Durante el sitio de Montevideo, Brown sufrió una herida en la pierna que le dejó un miembro más corto que el otro, circunstancia que lo obligó a cojear de por vida. El estudio de sus huesos, cuando su cuerpo fue trasladado a la Recoleta, muestra que había una diferencia de casi diez centímetros. Curiosamente, existe un cuadro que lo muestra tratado por el capellán Juan Andrés Manco Capac de Tupac, religioso con conocimientos de medicina que servía en la armada argentina. Como su nombre lo sugiere, era descendiente del inca rebelde.

Después de esta nueva desgracia, Brown se puso más susceptible… Estaba seguro que alguien lo iba a envenenar. ¿Serían los ingleses? ¿Eran acaso sus enemigos políticos? Nunca aclaraba quién quería su muerte, pero extremaba los cuidados hasta el delirio. Nadie podía tocar su botella con agua. Al que lo hiciera le estaban reservados veinte latigazos. Jamás probaba “su” comida, de eso se encargaba un tal Robert, hombre de su confianza. Y como si estos recaudos no fuesen suficientes, durante la cena cambiaba abruptamente su plato con el de cualquier miembro de la tripulación.

Cuentan que una tarde, Brown mandó a apresar al capitán Alzogaray cuando subía a cubierta, sin que éste hubiese dicho, hecho o siquiera pensado en algo punible. “Usted queda arrestado en su camarote hasta nueva orden” bramó Brown con los ojos desorbitados. Anonadado, el capitán pidió la justificación de tamaño avasallamiento. Brown fue terminante “¡Ni una palabra!”. El capitán se quedó callado y por tres días lo tuvieron a pan y agua. Cuando la escuadrilla de Montevideo salió del puerto para batir a la flota porteña, Brown quiso contar entre sus huestes con un marino tan valiente y mandó ponerlo en libertad para ocupar su puesto de combate. “Es preciso no privar al Sr. Alzogaray de cumplir con su deber” dijo, sin dejar de mirar por el catalejo.

Terminada la acción, Alzogaray no volvió a su reclusión y al llegar a Buenos Aires, Brown lo envió a tierra. Alzogaray se fue inmediatamente a quejar a las autoridades, pero el mismo Rosas le dijo: “Usted ya sabe cómo es don Bruno” –nombre con el que Rosas llamaba al experimentado marino–.

La casa amarilla, el hogar del almirante, era un reducto apartado de la ciudad, donde se recluía a fin de escapar de toda mirada indiscreta. Allí pasó los últimos años de su vida, lugar en el que recibió al almirante Grenfell, uno de los subordinados del almirante Thomas Cochrane con el que había servido en Chile, Perú y Brasil. Grenfell se quejaba de lo ingratas que eran las naciones con aquellos que las habían servido, a lo que Brown contestó que todas las riquezas eran superfluas, si lo único que se necesitaban eran “seis pies de tierra” para descansar de tantas fatigas.

Achacoso, con casi 80 años de desgracias a cuesta, le entregó a Bartolomé Mitre sus notas biográficas antes de “emprender los caminos que nos llevan a los sombríos mares de la muerte”.

Recibió los sacramentos del padre Fahy, quien fue testigo de sus últimas palabras: “Con el principal abordo, ya puedo cambiar de puerto”. Murió el 3 de marzo de 1857.

El almirante pidió ser enterrado con su hija Elisa. A través de la vitrina del mausoleo coronado por una nave, se puede ver la urna metálica que contiene los restos del almirante. Esta fue confeccionada con el bronce de los cañones de sus naves, siguiendo el diseño del escultor Cafferata. Tras la misma, se atisba una caja de madera con lo que queda de Elisa.

La esposa de Brown fue enterrada en el segundo Cementerio de Disidentes ubicado en la plaza Primero de Mayo y al parecer sus restos jamás fueron trasladados al actual Cementerio Británico, ni a la Recoleta. Supuestamente, bajo el césped y a la sombra de los árboles, donde juegan los niños, hoy descansa la señora Elizabeth Chitty de Brown.

Extracto del libro La Patria Enferma, de Omar López Mato (Editorial Sudamericana)