Esta extraña aventura póstuma comenzó cuando el filósofo transitaba los gélidos pasillos del palacio real de Estocolmo, para satisfacer las inquietudes filosóficas de la reina Cristina de Suecia. Esta fue, sin dudas, la reina más cultivada de Europa; lectora insaciable, dominaba seis idiomas, que usaba para comunicarse con los hombres más notables de su tiempo.[1]

En 1694, lo convocó a Descartes para que integrara su corte y envió una flota a buscarlo a Holanda, donde vivía desde hacia 21 años. De esta forma, Cristina tenía a mano al filósofo más grande de su época para satisfacer su enorme curiosidad, que no conocía de horarios. A veces lo mandaba hacer despertar al filósofo a horas insólitas para esclarecer algún intríngulis existencial. En el trayecto, el pobre René debía circular por largos pasillos helados. Muy pronto, la salud de Descartes se resintió en este clima “enemigo de su temperamento”. En febrero de 1650, este racionalista a ultranza entregaba su alma al Señor, después de haber intentado permanecer en este valle de pecadores ingiriendo una infusión de tabaco en alcohol, medicamento de su invención que, por lo visto, no fue efectivo para tratar la neumonía que lo tenía a mal traer.

El cadáver del autor del Discurso del Método pasó dieciséis años en el cementerio de los Inocentes de Estocolmo. Para cuando los franceses quisieron recuperar los restos de su ilustre connacional, Cristina había abdicado y se encontraba en Roma después de haber abjurado el protestantismo y abrazado la fe católica. ¿Hubiese la ex reina autorizado la exhumación de su querido René? ¿Quién lo puede saber? Quizás la sola mención de desenterrar el cadáver le hubiese hecho recordar la extraña costumbre de su madre quien, por dos años, mantuvo en su dormitorio el féretro de su regio, pero difunto marido. Cuando este se convirtió en un estorbo, guardó el corazón de su cónyuge en una caja de oro debajo de la cama.

Como hemos dicho, Cristina ya no regía el destino de Suecia y sus ex súbditos se encogieron de hombros y cedieron los restos de René Descartes al embajador francés, el barón de Terson. En agradecimiento por sus servicios funerarios, al barón le fue permitido conservar -como recuerdo- un dedo del difunto. Terson escogió el índice, con el que Descartes dictaminara que el pensamiento precede a la existencia aunque, en algunas personas, el pensamiento sea relevante o valedero.

Dispuesto el cadáver para el retorno a su patria, la comitiva presidida por el capitán Isaac Planström se dispuso a iniciar el largo viaje, y decimos largo viaje porque demoraron más de ocho meses en arribar a París. ¿Por qué tanto tiempo, cuando un viaje en barco demoraba menos de quince días?

El barón de Terson tomó todos los recaudos porque existían informes confiables de que Inglaterra ansiaba quedarse con los restos del filósofo. ¿Para qué? Con los ingleses nunca se sabía y, menos, si se trataba de un francés. A fin de evitar cualquier encuentro indeseable, eligieron el camino más largo: surcaron trayectos escondidos y cruzaron escarpados montes. El hecho concreto es que el cadáver de Descartes viajó oculto entre las maletas del embajador a lo largo de esos ocho meses. Una vez en París, los restos del filósofo descansaron en la casa del señor d’Alibert, un amigo de Descartes; de allí, fueron a la iglesia de Saint Paul y finalmente a la basílica de Santa Genoveva donde, un siglo más tarde, funcionaría el Panteón de Francia. Fue justamente durante el furor revolucionario que los restos de Descartes se hubiesen extraviado para siempre, si no fuera por la acción de Alexandre Lenoir quien, como a tantos otros personajes de la monarquía, lo preservó para mejores tiempos. Lenoir le tenía reservado un calmo y apacible sitio en el convento de Petits-Augustins, en un lugar que llamaba “el Jardín Elíseo”. Mucho no duró en su nuevo reposo, porque la Convención Revolucionaria decidió premiar el cadáver de Descartes -después de todo, un hijo ilustre de Francia- y lo envió al Panteón, es decir, nuevamente a la antigua iglesia de Santa Genoveva, de donde Lenoir lo había salvado de una probable desaparición.

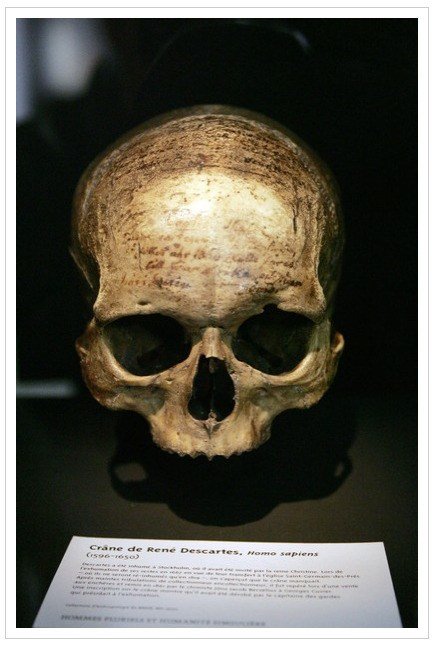

El retorno de la monarquía les tenía reservado un último traslado a los huesos de este pensador tan distinguido. No todo el filósofo había ido a parar a Santa Genoveva, dado que a Descartes le faltaba la cabeza. ¿Dónde estaba? Nadie lo supo hasta dos años después, cuando el barón Cuvier -el más célebre naturalista de Francia- recibió un extraño paquete de su amigo, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). La encomienda contenía un cráneo y una larga carta, en la que este le aclaraba que la calavera pertenecía al filósofo muerto ciento cincuenta años antes. En ella, se detallaba la lista de poseedores de la testa a lo largo de ese tiempo, comenzando con el pérfido capitán Planström quien, en un descuido, se había birlado la cabeza de Descartes. Sin embargo, no hacía falta leer la carta para conocer a los felices poseedores de la calota del pensador, ya que sobre esta todos habían dejado su rúbrica, como si se tratara de la carpeta de un notario o de un balón firmado por luminarias del fútbol.

A Planström, en 1666, lo seguía el escritor Anders Anton von Stiernman, el cura Celsius, Hägerflycht, Fischerström, Ahlgren y, por último, un tal Sparman, poseedor a su vez de una casa de tolerancia. ¿Por qué razones este caballero exhibía la cabeza del filósofo en un prostíbulo? Esa es una pregunta que escapa a nuestro humilde entendimiento.

Lo cierto es que la cabeza, de la que había brotado la medulosa reflexión de pensar para después existir, había sido vendida por treinta y siete francos.

No todo el mundo estaba de acuerdo con que este cráneo, garabateado como un pasquín, fuese la cabeza de Descartes. Delambre, un notable astrónomo, presentó este caso en la Academia de Ciencias de Francia. En la sesión del 14 de mayo de 1821, se debatieron varios temas científicos como “la naturaleza de la membrana del himen […] una flor medicinal de las Antillas […] y la cabeza de un muerto llegada de Suecia”.

Para complicar un poco más las cosas, Gall -el promotor de la Frenología- se divirtió comparando el cráneo de Descartes con el del Marqués de Sade, una humillación póstuma para este austero científico dedicado a la Medicina y a las Matemáticas. En esa oportunidad, el doctor Lavater publicó los resultados de sus estudios frenológicos sobre el mencionado cráneo, en los que había llegado a la conclusión de que este pertenecía a una persona que “poseía todas las facultades perceptivas: individualidad, configuración, extensión, colorido, cálculo, orden, eventualidad, tono y lenguaje” pero, a pesar de describir tantas virtudes, concluía que el dueño de este cráneo ¡no era un pensador! ¿Se trataba efectivamente de la testa de Descartes o era una muestra más de lo endeble de la nueva ciencia?

El mencionado cráneo fue presentado en público una vez más en 1878, en una vitrina del Jardin des Plantes, junto a los de Lacenaire y Cartouche, un sádico asesino y un conocido bandido. Después de esta ignominiosa exhibición, este permaneció sin ser molestado hasta 1913, cuando le fue confiado a Paul Richer (un miembro de la Academia de Medicina, dilecto colega del célebre doctor Charcot y, a su vez, escultor aficionado), quien concluyó que dicho cráneo había pertenecido al filósofo al compararlo con las esculturas que existían de Descartes. Richer se lo cedió a Alphonse Bertillon, inventor de un nuevo método para la identificación de los criminales llamado “antropometría”. ¿Para qué quería el cráneo de este hombre cauto y pacífico? ¿Acaso quería compararlo con los perversos criminales? Bertillon nunca publicó este trabajo, por lo que no sabemos a qué conclusiones arribó.

Por fin, el cráneo fue trasladado al Museo del Hombre, donde permaneció extraviado hasta hace poco. Entonces, fue nuevamente expuesto junto al “Hombre de Cromagnon” y otros homínidos, con un cartel que proclama: “¡Todos se parecen!”. Y si ustedes no creen en esta afirmación, pueden viajar a París, bajarse en la estación del Trocadéro y subir al primer piso del Museo del Hombre. Allí, el cráneo de Descartes[2] los espera, junto al de monos y hombres prehistóricos, con toda la calota escrita por sus anteriores poseedores, que solo pagaron unas pocas monedas por tener la dicha de sostenerla entre sus manos, emulando al príncipe danés. Lo más probable es que, al igual que el personaje de Shakespeare, todos hayan meditado sobre el sentido de la vida y la finitud de la existencia. ¿Pensamos porque existimos o existimos para pensar? No creo que encuentren la respuesta por las cuencas vacías de este cráneo extraviado en un museo.

[1]. Pascal, por ejemplo, le dedicó la calculadora de su invención, precursora de las actuales computadoras.

[2]. Recientemente, este cráneo fue estudiado por Philippe Charlier, quien descubrió un tumor de tres centímetros en el seno etmoidal derecho, un osteoma que nada tiene que ver con la muerte del sabio.