La creación de un canal que comunicara el mar Rojo con el Mediterráneo ha sido una vieja aspiración de las civilizaciones que han poblado el istmo de Suez. Los primeros intentos conocidos datan del siglo XIX a.C. El faraón Sesostris III mandó construir un canal que conectara el Nilo con el mar Rojo. Era un canal estrecho, pero con espacio suficiente para las embarcaciones de la época.

La ruta, bautizada posteriormente como “canal de los faraones”, fue muy utilizada hasta mediados del siglo VII a.C. Por entonces, el desierto había ganado demasiado terreno al mar y había bloqueado la salida. En 609 a.C. el faraón Neco intentó reabrir el canal sin éxito. Según las crónicas del griego Heródoto, más de 100.000 hombres murieron en el intento.

Un siglo después sería Darío, rey de Persia, quien pusiera en funcionamiento las obras para recuperar la parte sur de la vía. Su idea era llevarla directamente hasta el Mediterráneo sin pasar por el Nilo. Las obras se terminaron dos siglos más tarde, bajo el mandato de Ptolomeo II, y el trazado era prácticamente idéntico al del canal actual.

Durante la ocupación romana de Egipto, en especial bajo el mandato de Trajano, el canal experimentó significativas mejoras que impulsaron el comercio. Sin embargo, tras la marcha de los romanos el canal fue abandonado. En el siglo VIII, durante la dominación musulmana, el califa Omar se ocupó de su recuperación. Pero después de un siglo funcionando terminó reclamado de nuevo por el desierto.

Su existencia permaneció oculta durante mil años, hasta la llegada de Napoleón. ¿Es eso posible? El general Bonaparte llegó a Egipto en 1798. Entre el grupo de eruditos que le acompañaban estaba el ingeniero Jean-Baptiste Lepère. Napoleón tenía órdenes específicas para él: inspeccionar el istmo de Suez para comprobar la viabilidad de abrir un canal que permitiera el paso de tropas y mercancías hacia Oriente.

A pesar de descubrir rastros del antiguo canal de los faraones, Lepère determinó que su construcción era imposible. Según sus cálculos, existía una diferencia de 9 metros entre el nivel de las aguas del mar Rojo y las del Mediterráneo. Pasaron los años, y la necesidad de abrir esa ruta marítima no hacía más que aumentar.

A mediados del siglo XIX, Europa estaba en plena Revolución Industrial. El comercio con Asia oriental había dejado de ser un lujo, y se había vuelto vital para el crecimiento económico de las potencias europeas. La ruta más habitual para el transporte de mercancías entre Oriente y Occidente pasaba por el mar, un largo viaje de más de cuatro meses doblando el sur de África. También existía una ruta por tierra a través del desierto del Sinaí, un periplo inseguro por las bandas de salteadores y poco práctico por el limitado volumen de carga que podían transportar las caravanas.

En 1845 se añadiría una vía más: la primera línea férrea egipcia que conectaba Alejandría con el puerto de Suez. El servicio resultaba muy útil para el transporte de pasajeros, pero insuficiente para el de mercancías. No podía competir con los nuevos buques a vapor, mucho más rápidos y con mayor capacidad de carga.

Por todo ello, la reanudación de los estudios sobre la apertura de un canal en el istmo de Suez no se hicieron esperar. Los más importantes fueron los realizados por Linant de Bellefonds, ingeniero francés asesor del gobierno egipcio, y por el equipo comandado por Prosper Enfantin. Ambos probaron que los cálculos de Lepère eran erróneos: apenas había diferencia entre el nivel de las aguas del mar Rojo y el Mediterráneo. La construcción del canal era técnicamente posible.

El sueño de Lesseps

Una vez demostrado que la construcción del canal era viable desde el punto de vista topográfico, había que probar que también lo era desde el económico. El encargado de convencer a los mandatarios egipcios y buscar financiación fue el diplomático francés Ferdinand de Lesseps. Atento seguidor y apasionado estudioso de todo lo relacionado con las iniciativas para abrir un canal en Suez, Lesseps pasó a la acción en 1854, cuando llegó a Egipto para entrevistarse con el nuevo virrey, Mohamed Said.

Lesseps había sido cónsul en el país dos décadas antes durante cinco años. En ese tiempo desarrolló una estrecha amistad con el joven Said, a quien estuvo educando a petición de su padre, el virrey Mohamed Ali. Muerto este, Lesseps vio en la subida al trono de su amigo la oportunidad para hablarle de sus planes sobre el canal. Le enseñó su proyecto, que había estado diseñando varios años, y este aceptó llevarlo a cabo.

Pocos días después el virrey firmaba el acta de concesión, haciéndola efectiva durante 99 años a partir de la fecha de la inauguración. El canal tendría carácter internacional. Said se comprometía a ceder todo el terreno y la mano de obra necesaria a cambio de un 15% de las ganancias. El 85% restante se repartiría entre los inversores de la compañía.

Lesseps pensaba que, siendo Inglaterra y Francia las grandes beneficiarias de la apertura del canal, no tendría problemas en conseguir su respaldo económico. Se equivocaba. El gobierno británico se opuso de inmediato al proyecto. El canal era perfecto para Inglaterra salvo por un pequeño detalle: no era inglés. No podía permitir que un aliado tan incómodo como Francia, que acababa de fundar su Segundo Imperio con Napoleón III, tuviera un acceso tan rápido a la ruta de la India.

El rechazo de Inglaterra no solo dificultaba la financiación del proyecto, sino que provocaba otro gran inconveniente: la posible negativa a conceder el permiso de obras por parte del Imperio otomano. Egipto, a pesar de su relativa independencia, era un país vasallo de los turcos, que estaban a su vez bajo influencia británica. Si Inglaterra se oponía a financiar el canal, el sultán de Constantinopla no daría el permiso necesario para su construcción.

Pero Lesseps no se rindió. Año tras año continuó insistiendo. Buscó adhesiones entre comerciantes, periodistas, políticos e incluso entre la realeza británica, creando un importante debate en el país sobre la conveniencia o no del canal. En Francia intentó ganarse el apoyo de Napoleón III a través de la emperatriz Eugenia, pariente suya; pero el Emperador se mantuvo indeciso para no enemistarse con Inglaterra.

Al fin, cansado de evasivas pero confiando en que su estrategia propagandística acabaría dando resultado, decidió buscar financiación por su cuenta. En 1858 abrió una oficina en París y puso a la venta acciones de la Compañía del Canal de Suez. Para asegurar la internacionalidad de la empresa limitó su número entre los compradores franceses.

Se vendieron bien. Sobre todo entre la clase media. Los grandes banqueros no creían en el proyecto o estaban demasiado presionados por Inglaterra. Animado por el éxito, Lesseps convenció al virrey de Egipto para que comprase el resto de las acciones. Así lo hizo, pero para ello tuvo que pedir prestado gran parte del dinero a los mismos banqueros europeos que se habían negado a financiar el canal, lo que pondría al Estado egipcio en una situación económica delicada.

Una obra faraónica

A pesar de la oposición británica y de la falta de respuesta del sultán otomano, Lesseps inauguró las obras del canal al año siguiente. Los primeros tiempos fueron los más complicados. A las dificultades orográficas y ambientales de la zona, en pleno desierto, se añadió la pobreza de medios. Lo ajustado del presupuesto y la celeridad con que se empezaron las obras provocaron que apenas hubiese maquinaria y herramientas de trabajo adecuadas. Los trabajadores llegaron a excavar el desierto con sus propias manos.

Pero el gran problema con el que topó Lesseps fue de otra índole. Los veinte mil obreros egipcios que trabajaban en el canal lo hacían en condiciones de esclavitud. La utilización de mano de obra forzada era una práctica habitual en Egipto, pero inadmisible en una empresa con participación europea. Además, debido a las malas condiciones de trabajo, muchos de los obreros murieron.

El escándalo no tardó en producirse. En una sociedad hipersensibilizada con el esclavismo, los métodos de Lesseps para construir el canal resultaban intolerables. Inglaterra, por supuesto, aprovechó la ocasión. Tenía la excusa perfecta para suspender las obras del canal. En 1864 el sultán otomano, presionado por Inglaterra, ordenó a Ismail Pachá, sucesor del fallecido Said, retirar a todos los obreros del istmo.

Sin dinero para contratar trabajadores, Lesseps no tuvo más remedio que paralizar las obras. El francés recurrió de nuevo al emperador Napoleón III, que esta vez sí le atendió. Intervino como juez y decidió que el virrey egipcio debía cumplir lo estipulado en el contrato. O cedía la mano de obra necesaria o debía compensar económicamente a la compañía.

Para ello, Ismail Pachá tuvo que pedir préstamos a los bancos europeos, lo que hundió definitivamente al país. Con el capital obtenido, Lesseps compró la maquinaria pesada que antes le faltaba y contrató mano de obra cualificada. El avance fue espectacular. Conforme las obras progresaban, las adhesiones al canal fueron cada vez más numerosas. Tanto que hasta Inglaterra terminó por ceder.

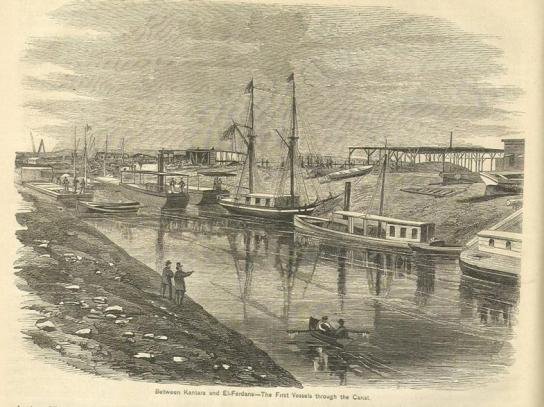

Dos años después de la reanudación, Lesseps recibió el permiso oficial del sultán de Turquía. La culminación del canal era solo cuestión de tiempo. En agosto de 1869 las aguas del mar Rojo se encontraron por primera vez con las del Mediterráneo. El canal era una realidad. Tres meses más tarde se inauguraba de forma oficial. La ceremonia, pagada de nuevo por Ismail con dinero prestado, fue de las que iban a recordarse mucho tiempo.

Con la emperatriz Eugenia a la cabeza, dignatarios de todo el mundo fueron agasajados durante días mientras recorrían el canal en lujosas embarcaciones. Se construyó la Ópera de El Cairo y Verdi compuso Aída para la ocasión, aunque no la terminó a tiempo. Toda una exhibición que costó muy cara al cada vez más empobrecido pueblo egipcio.

Al cabo de seis años ocurrió lo inevitable: Egipto se enfrentaba a la bancarrota. Los ingresos por peaje en el canal no eran suficientes para saldar las deudas con los acreedores europeos, y los bancos ya no concedían más crédito. Ismail Pachá no tuvo más remedio que poner a la venta sus participaciones en el canal.

No tardó en encontrar comprador. En una rápida maniobra, el primer ministro británico Benjamin Disraeli adquirió las acciones. Una vez en su poder le mandó un mensaje a la reina Victoria con las siguientes palabras: “Lo tiene, Majestad”. Inglaterra era por fin dueña de la mitad del canal. Y no tardaría en tener que defenderlo.

En 1882 estalló una sublevación de independentistas egipcios contra Tewfik Pachá, sucesor de Ismail. Con el pretexto de proteger sus intereses, Inglaterra sofocó la rebelión e invadió Egipto. A pesar de las protestas de Francia, los ingleses no se fueron una vez atajadas las hostilidades. Egipto pasó a formar parte del Imperio durante los siguientes 75 años. El canal, aunque abierto a todas las naciones, era virtualmente una posesión británica.

La crisis de Suez

En 1936 terminó de manera oficial el control británico sobre Egipto, pero en la práctica Inglaterra siguió rigiendo los destinos del país por medio del maleable rey Faruk. Esta situación se mantuvo hasta 1952. En julio de ese año, un grupo de oficiales del ejército egipcio dio un golpe de Estado y depuso al monarca. Su líder, el panarabista Gamal Abdel Nasser, se proclamó jefe del nuevo gobierno.

Entre sus proyectos para sacar al país de la pobreza figuraba la creación de una gran presa en Asuán, en el Alto Nilo. Su construcción permitiría la irrigación de miles de hectáreas de terreno y la producción de energía para industrializar el país. Para ello necesitaba el apoyo financiero de las grandes potencias, pero le fue denegado. Occidente, en especial Estados Unidos, no estaba dispuesto a ayudar a un país que mantenía relaciones comerciales (compra de armas) con la Unión Soviética.

La reacción de Nasser fue contundente. Cuatro años después, durante un discurso público, anunció la nacionalización del canal de Suez. Con esta medida pretendía financiar la construcción de la presa y dar un paso decisivo para la definitiva independencia de Egipto. Francia e Inglaterra no estaban dispuestas a perder el canal y trazaron un plan para recuperarlo.

Convencieron a Israel de las ventajas de un ataque contra Egipto, uno de sus más acérrimos enemigos. Luego, con la excusa de proteger el canal, invadirían el país. Y así lo hicieron. En 1957 tropas anglo-francesas invadieron Egipto. Sin embargo, los tiempos habían cambiado. Aunque su mentalidad colonialista persistía, ni Francia ni Inglaterra eran ya los grandes imperios de antes de la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos y la Unión Soviética eran las potencias dominantes, y las dos condenaron la intervención de esa triple alianza. EE.UU., molesto por no haber sido informado, no estaba dispuesto a permitir que sus aliados realizaran una acción bélica como la que semanas antes habían condenado: la intervención soviética en la revolución de Hungría.

La URSS fue más expeditiva. Interesada en incrementar su popularidad en el mundo árabe, amenazó con atacar Londres y París con armas nucleares si persistía la ocupación. Con el mundo al borde de un conflicto nuclear, se apeló a la ONU para que tomara una resolución. Fue la esperada: Israel debía volver a sus fronteras y tanto británicos como franceses tenían que retirarse. El canal pertenecía a Egipto.

A partir de ese momento Nasser se convirtió en un héroe, el símbolo de la insubordinación árabe contra las potencias extranjeras. Envalentonado por el éxito, en 1967 decidió que ya estaba preparado militarmente para atacar Israel. La llamada guerra de los Seis Días enfrentó a la nación israelí contra una coalición de países árabes comandados por Egipto. La derrota de estos fue completa.

Una de las consecuencias del conflicto sería el bloqueo del canal, provocado por el hundimiento de varios barcos en su seno. Hasta 1975 no volvió a abrirse al tráfico, permaneciendo en funcionamiento bajo soberanía egipcia hasta nuestros días.