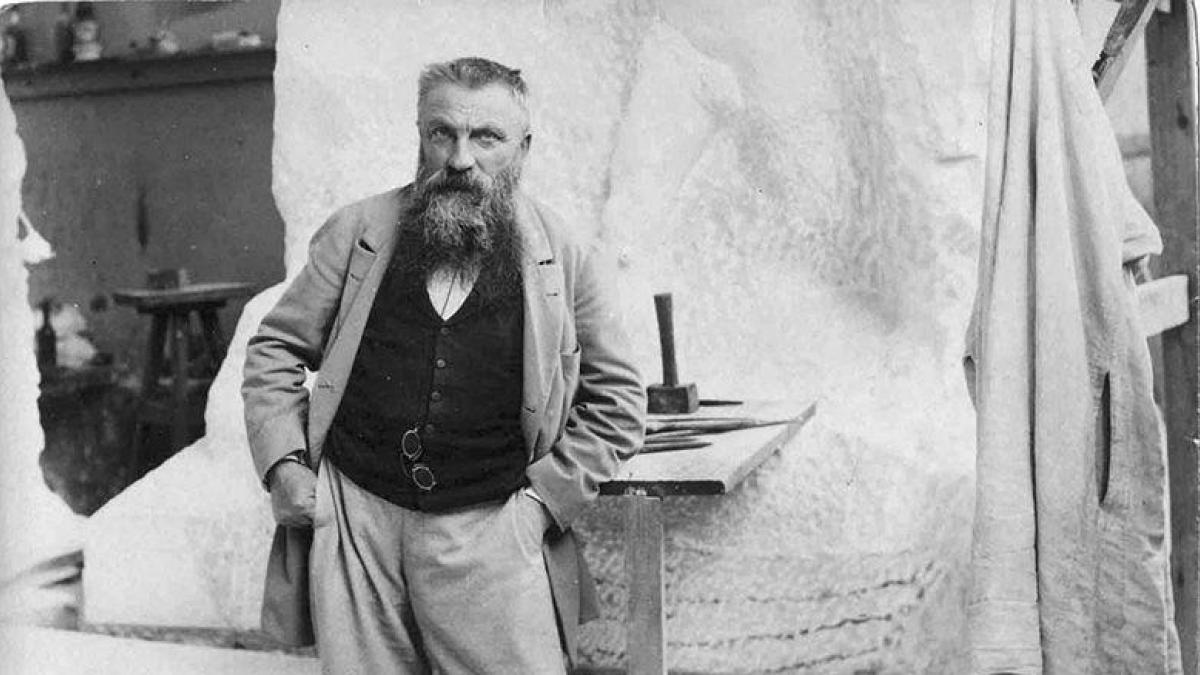

Auguste Rodin dejó escrito en su testamento que el verdadero artista expresa siempre lo que piensa, aún a riesgo de hacer tambalear los prejuicios establecidos, y 103 años después de su muerte su obra sigue demostrando que el creador de “El pensador” o “El beso” fue un revolucionario.

Cuando murió el 17 de noviembre de 1917 a los 77 años de edad en su casa de Meudon, al oeste de París, seguía siendo el artista más célebre de Francia.

“Inventó una suerte de modernidad, que permitió a la escultura pasar del siglo XIX al XX”, explica a Efe Christine Lancestremère, responsable de las colecciones del Museo Rodin.

La fama le llegó tarde, pasados sus 40 años, porque no gozó de la formación académica habitual y trabajó primero para otros.

Los primeros pedidos que recibió del Estado se vieron rodeados de polémica, porque no quiso plegarse a las expectativas y no respondió a lo que se esperaba en la época.

“Si quieres ser artista, sé el mejor”, le había dicho su padre a quien fuera un alumno mediocre y miope y que tenía su medio natural de expresión en los materiales y los lápices.

El busto de su progenitor, de 1860, es de hecho la primera escultura que se conserva de él, pero su reputación no comenzó a afianzarse hasta veinte años después, cuando el Estado le encargó la ahora icónica Puerta del Infierno.

Pese a que el encargo fue anulado posteriormente, Rodin trabajó en este conjunto monumental durante décadas y ni siquiera llegó a acabarlo.

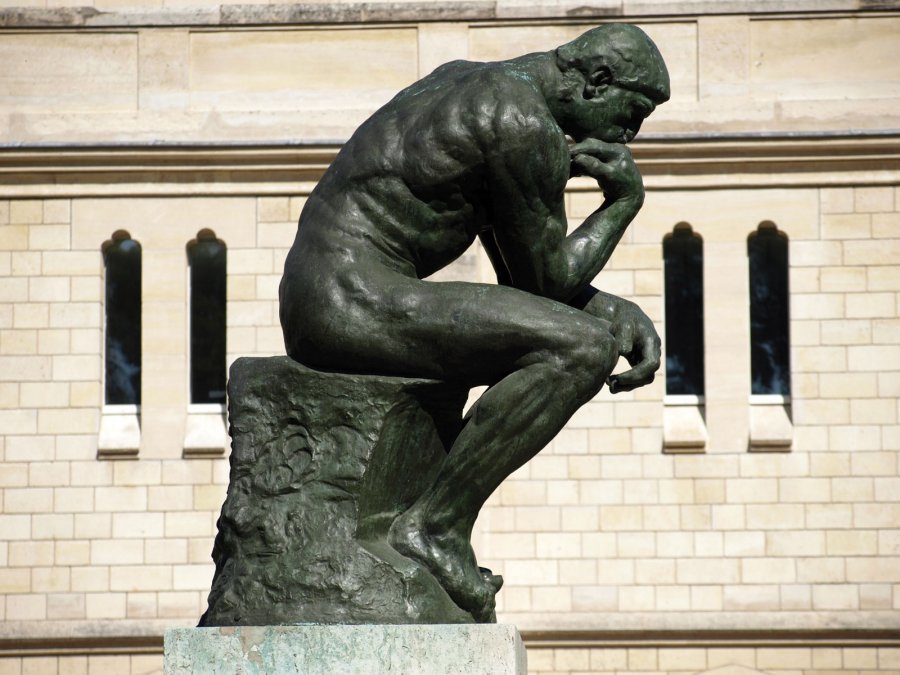

De ese proyecto surgieron, entre otras, dos figuras asociadas de forma intrínseca a la obra de Rodin, “El beso” y “El pensador”. Si la primera se ganó el favor del público de inmediato, a la segunda le costó más tiempo librarse del calificativo de “gorila” que recibió en su presentación en sociedad.

“Era un adelantado a su tiempo”, resume Lancestremère.

Rodin, según los expertos, cambió el rumbo de la escultura de forma innovadora, llevó a cabo en sus creaciones combinaciones inesperadas, exploró las pasiones humanas y usó el lenguaje corporal con una sensualidad que todavía conmueve.

Combinó además ese frenesí creativo con una intensa vida social. Por su palacete de Meudon pasaron ilustres invitados, como la monarquía de Inglaterra, artistas amigos como Antoine Bourdelle y Eugène Carrière o la bailarina y coreógrafa Isadora Duncan.

En Meudon es además donde está enterrado junto a Rose, con la que, pese a toda una vida de relación, solo se casó en 1917, el mismo año de sus muertes, y a la que fue infiel con numerosas mujeres, pero principalmente con Camille Claudel, su alumna, ayudante y musa.

“El vínculo con Camille fue mucho más apasionado y tumultuoso”, recuerda la responsable de las colecciones.

Su obra se presta a tantos matices que, según Lancestremère, todavía ahora queda de ella mucho por descubrir. Aunque sus piezas de mármol y bronce coparon en primer lugar el interés de los expertos, sus yesos y los archivos sobre su proceso creativo son facetas menos exploradas.

El propio artista dejó preparado su legado al ceder su obra al Estado a cambio de que la conservara en el Hôtel Biron, palacete que abrió sus puertas en 1919 y donde él se había instalado ocho años antes.

Más allá de la sede física de sus colecciones, según Lancestremère, la impronta de Rodin está presente igualmente en los trabajos de sus coétaneos o en los de etapas posteriores, como Picasso o Matisse.

“Cada artista toma de Rodin lo que más le interesa, o eventualmente va contra él, como por ejemplo toda la generación que escogió cosas mucho más simplificadas y clásicas”, concluye sobre el creador de Los burgueses de Calais, a quien un siglo después de su muerte se le sigue agradeciendo haber dado vida a la escultura.