Henri Marie Raimound de Toulouse-Lautrec Monfa había nacido para brillar. Por sus venas corría sangre de reyes y de nobles que se remontaba hasta la época de las Cruzadas. Pero, también corría por ellas, lo que frustraría ese brillo mundano, inclinándolo hacia algo más profundo, el arte. Nació en Albi, el 24 de noviembre de 1864 y, treinta y siete años después, dejó su corta, pero azarosa vida en el castillo de Malromé, el 9 de septiembre de 1901.

Pocas vidas cambiaron tanto por la enfermedad que le fuera transmitida por sus progenitores, primos hermanos entre si. Quizá, como su padre, el Conde Alfonso, hubiese sido un miembro conspicuo del tout París, con sus cenas elegantes, las veladas en L’Opera y cacerías organizadas en sus dominios. En cambio, Henri paseó su gargolesca figura por los barrios bajos y pintando a las prostitutas y bailarinas que poblaban la noche bohemia.

A los catorce años Henri resbaló por el piso del salón de su mansión de campo y, lo que podría haber sido un accidente vano se convirtió en el suplicio de una vida. “Ya va a mejorar”, era la respuesta de los profesionales consultados, que recomendaban reposo y dieta. “Ya va a mejorar. El aire aquí no es bueno, los baños termales soldarán lo que falta…” Pero los huesos no soldaban, el callo era vicioso y la pierna sin poder soportar el peso de su cuerpo lo llevó a una nueva caída, que reprodujo con pasmosa exactitud el vicio en su otra pierna, sin futuro ni consuelo.

El obligado reposo acentuó en Henri su gusto por el dibujo que pobló sus cuadernos de estudio, mientras por la ventana de su cuarto, veía a sus primos jugar sobre el verde de los jardines. Con lápices y temperas llenó sus horas de encierro, guiado por René Princeteau, pintor amigo de su padre, que por curiosa amalgama de desgracias, era sordo mudo.

Su físico de tronco de adulto sobre piernas de niño, cabeza enorme escondida bajo un sombrero bombín y sus anteojos de miope, que ocultaban su estrabismo convergente, le cerraron las distinguidas puertas de la aristocracia francesa. Habría sido militar si sus pies hubiesen llegado a los estribos. Habría sido diplomático sino hubiese sido que su grotesca figura movía más a la risa que al parsimonioso respeto.

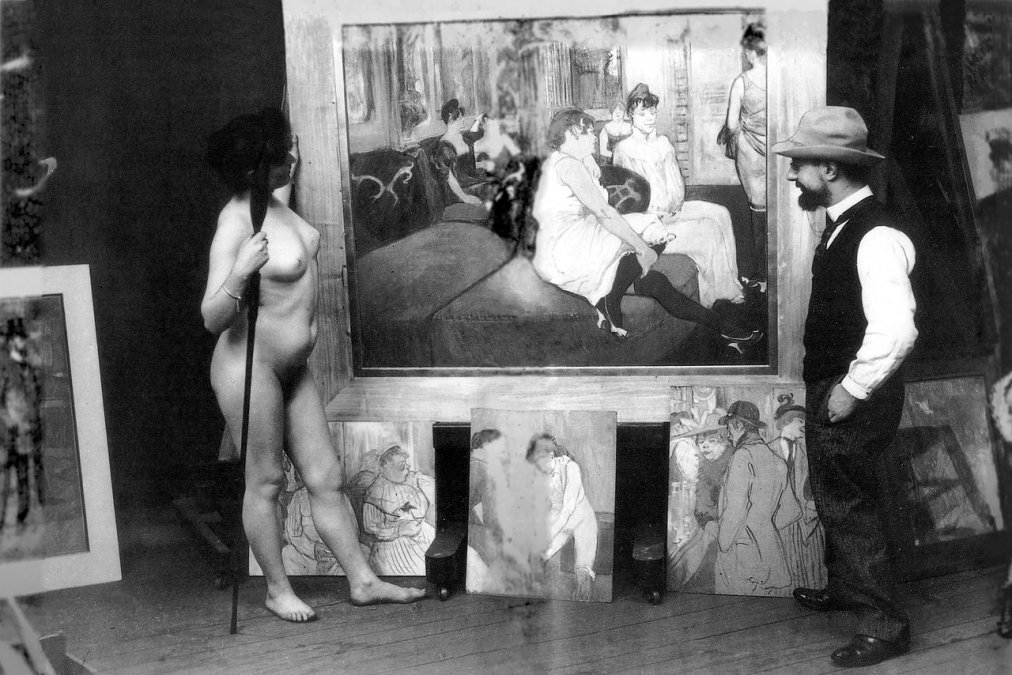

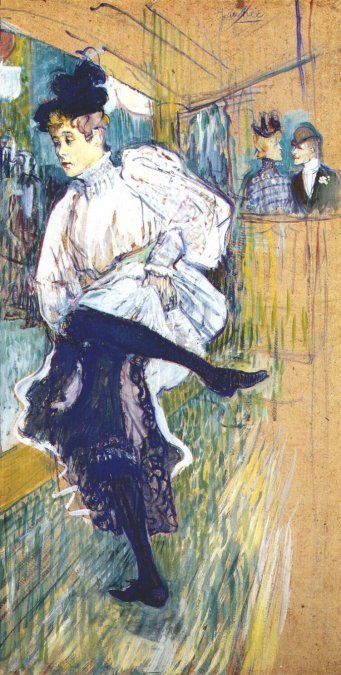

Henri se escondió en Montmartre, donde sus miserias eran una más de las que habitaban ese reducto de marginales. Recorrió sus calles con paso contra hecho, rescató ese mundillo que mostró en sus cuadros. Jane Avril bailando. Yvette Guiberte actuando. Marcelle Lender cantando y Cha – u – Kao haciendo de payaso. Ellas y las innumerables mariposas de la noche, fueron rescatadas del olvido por este joven, que espiaba el mundo tras sus lentes, mientras tomaba apuntes para sus pinturas y bebía, uno tras otro, los vasos de ajenjo que diluían su ya disminuido cuerpo.

“Pinta, bebe y ama”, solía repetirse. Y pintó hasta ser un gran pintor. “Nada he ante puesto al placer de pintar.” Y bebió hasta perder el sentido. Y amó hasta morir de sífilis a los treinta y siete años, en brazos de su madre, el ángel que cuidó de él cada vez que caía en su infierno interior, hasta esa última vez en 1901, de la que no hubo retorno.

Henri de Toulouse-Lautrec padecía una osteocondriodisplasia, enfermedad genética que altera el proceso de reparación de los huesos. Rara enfermedad. La proximidad germinal de sus padres aumentó la posibilidad de padecerla. El inconsciente terror al incesto tiene su explicación biológica. El matrimonio entre parientes que comparten el mismo código genético potencia la aparición de enfermedades, especialmente, aquellas que se heredan en forma recesiva (es decir, que necesitan de otro gen igual para expresarse o, como dicen vulgarmente, que salta generaciones).

Hoy en día, gracias al conocimiento del genoma humano, podemos saber la ubicación de cada gen del organismo, cómo lo hace y si lo hace correctamente. Entonces, podremos cortar el gen (o la parte del gen) que funciona mal y cambiarlo por otro que funcione correcta mente. Pero ¿cómo llegamos a tal o cual punto de la cadena de ADN, el constituyente químico del gen? Son miles de millones de puntos con mínimas variaciones. Hay varias formas, pero la más difundida es la utilización de virus modificados genéticamente, que contienen la información genética correcta. Los virus no son una excusa médica para denominar todos aquellos diagnósticos que escapan a nuestro saber. Son partículas conformadas por proteínas y ácidos nucleicos, justamente, los mismos componentes que lleva nuestro código genético.

Ellos entran a las células -en especial al núcleo de las mismas- y allí intercambian la información injertada, por la información incorrecta de la célula que estaba ocasionando la enfermedad. En pocos años, este método va a estar disponible para subsanar errores genéticos como la retinosis pigmentaria, la fibrosis quística del páncreas y una infinidad de enfermedades hereditarias más. Y, quién sabe, quizás algún día, se puedan curar enfermedades como la de Toulouse-Lautrec, lo que nos podrá privar, cada tanto, de un gran genio, pero que hará una vida más feliz para ese individuo en particular.

Baile en el Moulin Rouge.

Baile en el Moulin Rouge.

Jane Avril bailando.

Jane Avril bailando. Marcelle Lender.

Marcelle Lender.