La Argentina ha guardado, desde inicios del siglo XX, una relación muy especial con José Ortega y Gasset. Años antes de que en 1939 pronunciara su mítico discurso en La Plata en el que mandaba a los argentinos “a las cosas”, su influencia se había dejado sentir en dos visitas previas (1916 y 1928) que sentaban las bases de lo que llegaría a ser una de las relaciones amor-odio más importantes que un intelectual establecería con nuestro país.

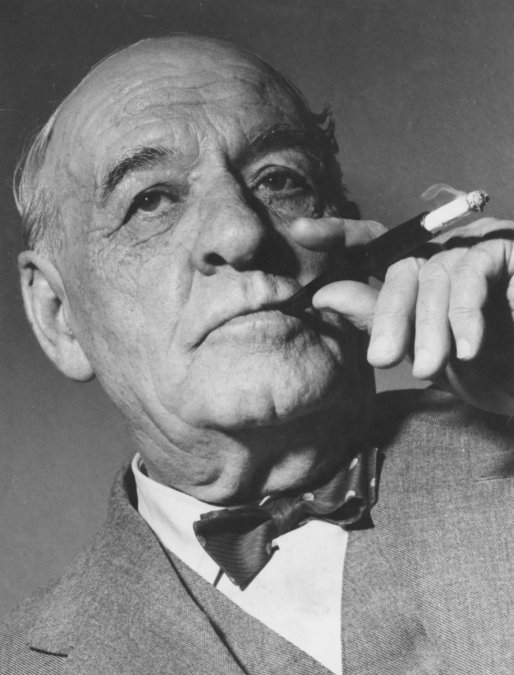

Él había nacido un 9 de mayo de 1883 en Madrid y, criado en el seno de una familia culta y liberal de gran tradición periodística, no sorprende que quisiera dedicar su vida a las letras. Tras completar sus estudios de Filosofía en España y en Alemania, se había destacado en su contexto nacional por ofrecer una visión fuertemente europeísta y republicana desde una plataforma periodística que le permitía, con un estilo claro, llegar a más lectores con gran efectividad.

Así, para el momento en que llegó a la Argentina en su primera visita invitado por la Institución Cultural Española, Ortega todavía no era un personaje de alto vuelo, pero ya estaba dando que hablar. Aunque a partir de su publicación de Meditaciones del Quijote (1914) había roto con la corriente objetivista kantiana que estaba en boga en los primeros años del siglo XX y había abrazado el perspectivismo – doctrina que sostiene que la verdad está hecha de diferentes perspectivas dictadas por la relación entre el hombre y su medio -, su programa de conferencias en el país incluía lecciones sobre las diferentes áreas de la filosofía en las que había trabajado. En cualquier caso, sus puntos de vista resultaron novedosos y movieron los cimientos de la vida intelectual argentina, todavía fuertemente influenciada por el positivismo, cautivando al público que acudió a verlo en masa. Sabemos que en esta oportunidad Ortega se fue felizmente impactado del país, habiendo visto una nación joven, repleta de posibilidades y todavía maleable, aunque también advertía que la herencia colonial era algo que, si no se dejaba atrás lo antes posible, podía condenar el progreso argentino.

No hay duda de que esa primera recepción fue un éxito, pero no hay punto de comparación con lo que fue la segunda visita del filósofo en 1928, cuando llegó nuevamente invitado por la Asociación de Amigos del Arte. Para entonces, Ortega ya era un intelectual de renombre que, en los primeros años de la década del veinte, había fundado la mítica Revista de Occidente (1923) y publicado algunas de sus obras más importantes, como España invertebrada (1921) y La deshumanización del arte (1925), que circularon con fuerza en el país y en toda la América hispana. En esta oportunidad, sin embargo, él también se sintió llamado a “contribuir a hacer la vida de la Argentina”, como señaló Mora Perpere Viñuales, y para hacerlo profundizó sus impresiones sobre el país en míticos (y no especialmente halagadores) ensayos como “Intimidades”, “La Pampa… Promesas” y “El hombre a la defensiva”, en los que cuestionaba la tendencia del argentino a contentarse con “ser promesa” y a vivir entregado a un ideal más que a una realidad concreta. Estas visiones, con todo lo acertadas que pueden llegar a ser terminaron propiciando la desconfianza de ciertos intelectuales que, aún reconociendo la importancia de Ortega, comenzaron a reaccionar a su pensamiento.

En este punto hay quienes afirman incluso que su paso por el país – durante el pleno auge del Yrigoyenismo – fue lo que lo inspiró, junto con el ascenso del fascismo en Europa, a elaborar la que sería su obra más reconocida La rebelión de las masas (1929). Esta famosa crítica a lo que él percibía como un muy negativo ascenso al poder de las masas humanas informes, que despejaban al hombre de su individualidad, vino en su caso también aparejado a un renovado interés por la política. En España fue uno de los cofundadores de la Agrupación al Servicio de la República y llegó, dentro de este espacio, a ser diputado por León en 1931. La experiencia, sin embargo, duró poco y, habiendo ocupado el escaño por menos de un año, renunció tras denunciar la radicalización y corrupción del proyecto republicano.

Todo esto resulta relevante en la trayectoria de Ortega, ya que este desencanto estaría en el centro de su posterior silencio y supuesta neutralidad frente a cuestiones políticas. Así es que, para cuando se exilió con el estallido de la Guerra Civil en 1936 y, tras su paso por París y los Países Bajos, llegó a Argentina por tercera vez en 1939, la recepción que tuvo fue bastante diferente de la que experimentó en sus dos visitas previas. La experiencia, analizada con detalle por Tzvi Medin en un artículo dedicado enteramente a esta estadía que se extendería hasta 1942, se distinguió de las anteriores, en principio, por la deteriorada salud (física y mental) y estado financiero de Ortega, que no podía acceder a las regalías de las ventas de sus libros en España. Sumado a esta situación delicada, vale la pena recordar que en estos años el filósofo, además de guardar silencio en un contexto de gran politización como era el de la Guerra Civil española y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se alejó progresivamente de los círculos pro republicanos en la Argentina (renunciando, por ejemplo, a su rol como parte del Comité de Consulta de la revista Sur) para acercarse a personalidades conservadoras. En ciertos espacios de la derecha nacional, con cuyos representantes Ortega se relacionaba a nivel personal, sus textos habían sido apropiados y reinterpretados en clave reaccionaria y cuasi fascista. Y, aunque es cierto que el autor no podía controlar las lecturas de su obra, al no expedirse públicamente a favor o en contra de esta situación, muchos comenzaron a dudar de su lealtad, resultando por ello absolutamente marginado de los sectores que antes lo habían recibido con entusiasmo.

Finalmente, Ortega abandonó el para irse a Lisboa, retornando desde allí frecuentemente a la España franquista, algo que tampoco contribuyó a mejorar su imagen en esta, su patria del exilio. Así, aunque seguiría siendo relevante, según demuestra la inmensa cantidad de sus libros que se vendían en la Argentina – aún después de su muerte en 1955 -, con el tiempo la intelectualidad local lo fue desestimando como referencia. Hoy, quien quiera recordar la influencia orteguiana en el país, encontrará ecos de su presencia en algunas placas diseminadas por la Ciudad de Buenos Aires que recuerdan su paso, y en esos discursos en los que se preguntaba una y otra vez si la Argentina estaba a la altura de sus posibilidades.