Miguel Cané es probablemente uno de los personajes más incómodos de la historia argentina. Por un lado, como luminaria de la Generación del 80, se lo recuerda por sus diferentes roles políticos – intendente porteño, embajador, diputado – y, especialmente, por su faceta de escritor. En la todavía famosísima Juvenilia, Cané relataba historias de sus años en el Colegio Nacional de Buenos Aires y, a través de sus propias experiencias, generaba en el lector una lectura nostálgica de la infancia y la adolescencia que aún interpela.

Por otro lado, lecturas más revisionistas del pasado lo han denostado, no solo por sus posturas conservadoras en general, sino específicamente por su participación en la creación de la Ley de Residencia, de la que fue autor. Recordada también como “Ley Cané”, la ley 4144 sancionada en 1902 daba al Poder Ejecutivo la atribución para deportar a extranjeros indeseables – esta categoría, definida de forma muy laxa – sin juicio previo, todo en un lapso de tres días. En este punto hasta el más acérrimo defensor de la historia oficial duda antes de defender este “engendro” de ley, como algunos la han calificado, y a Cané, como su redactor, en particular.

Pero en medio de estos dos extremos, sea como héroe o como villano, Miguel Cané vivió una vida rica que hoy ha sido en gran parte olvidada. Pocos hoy realmente pueden hablar de quién fue y de las cosas que hizo y en la mayoría de sus acciones, al contrario de estos momentos destacados, es difícil concluir exactamente qué pensaba y por qué actuaba. El carácter multifacético de este hombre, incluyó todo tipo de actividades, pero pocas situaciones de su vida son más curiosas que su, podríamos decir, breve paso por el mundo de las artes plásticas.

¿Miguel Cané artista? La incredulidad probablemente sea lo primero que venga a la mente frente a tal aseveración, pero el autor de Juvenilia, entre todo lo que hizo, también tuvo tiempo de “trabajar” como escultor. De más está decir que este trabajo fue sólo de palabra y sin siquiera pisar un atelier. Un artista conceptual avant la lettre, si se quiere.

Esta extraña faceta de Cané se gestó el año 1894 cuando él trabajaba como embajador en Francia. En ese momento de gran transformación urbanística en la ciudad de Buenos Aires se decidió cumplir la “profecía” de Domingo Faustino Sarmiento – quien expresó dramáticamente antes de morir que sentía como el bronce invadía su cuerpo – y realizar un monumento conmemorativo en su honor. El escultor elegido para hacerlo, en gran parte gracias a los auspicios de Cané, fue el famosísimo Auguste Rodin.

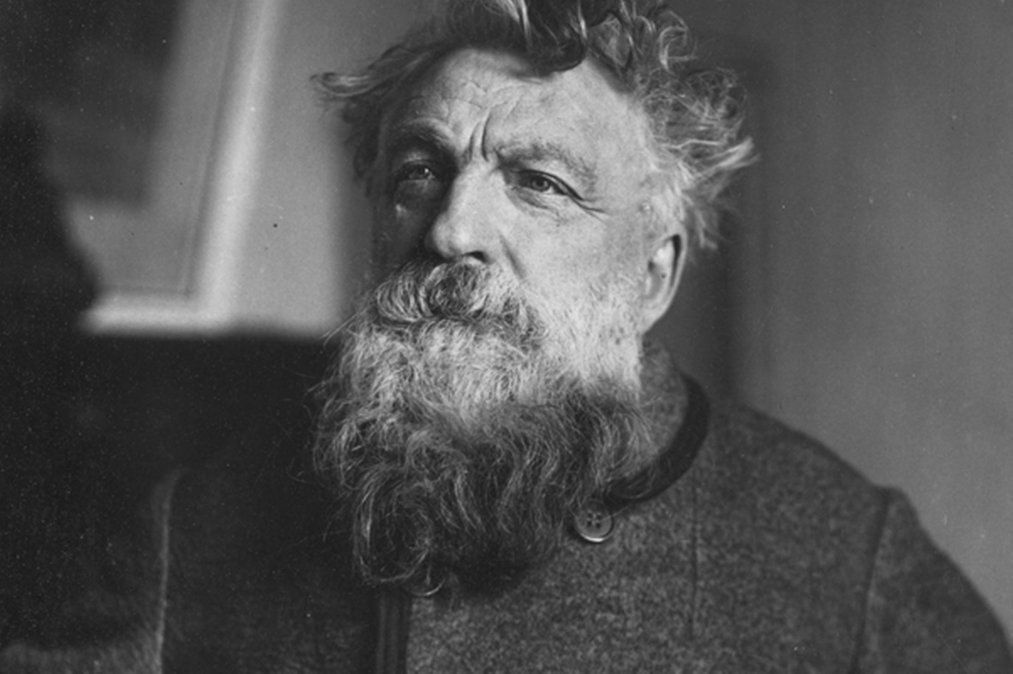

Rodin, según dejó asentado en muchos de sus escritos, no creía en las representaciones fieles de un determinado sujeto, para eso estaba la fotografía. Él quería darle una dimensión artística y sublime a su representado y, quizás por eso, tomó la decisión de hacer un Sarmiento delgado, dinámico y con una mirada intensa, bastante diferente de la imagen real del ex presidente argentino.

En este punto fue donde se empezó a sentir la presencia de Miguel Cané quien, por lo menos si nos atenemos a lo que él pensaba que estaba pasando, parece haber colaborado activamente con Rodin durante los casi seis años que duró el proceso. En una serie de cartas entre el embajador argentino en Francia y el artista, recuperadas por el investigador Sergio Barbieri, se aprecia claramente la forma en la que el argentino buscó involucrarse en el proceso, confirmando, como se llegó a afirmar en varios medios de la época, que Cané “colaboró” con Rodin.

Al leer las misivas que el embajador le envió al artista, queda claro que Cané, si bien expresa admiración por Rodin, siempre tenía algo para decir sobre su trabajo. Resulta hasta gracioso ver la manera en la que, a lo largo de los años, Cané se fue metiendo más y más en el proyecto, casi apropiándose del trabajo. En una carta de 1986, por ejemplo, Rodin informó al embajador que la parte de la estatua que retrataba al prócer ya estaba completa. El argentino se mostró escéptico en su respuesta afirmando “Yo espero que Ud. haya tenido en cuenta las observaciones que fui haciendo (…) y que ahora yo veré al verdadero Sarmiento”.

Sin prestar mucha atención a sus demandas, Rodin siguió trabajando en la figura de Apolo que decora la base de la estatua y, sin embargo, este desinterés no disminuyó el entusiasmo de Cané. No sólo siguió haciendo observaciones y recomendaciones, sino que hacia el final del proceso ya hasta le hablaba a Rodin de “nuestra” obra, o directamente de “mi Sarmiento”, en más de una vez.

Tenemos amplia evidencia para considerar que Rodin, un profesional considerado como uno de los mejores escultores de su tiempo, desoyó todos los pedidos que le hizo el funcionario nacional. No obstante, Cané parece no haberse dado por enterado y vivió la erección de este monumento como un logro propio. Además de las cartas con recomendaciones al artista, él se involucró yendo a la cantera y eligiendo personalmente mismo la piedra para el basamento de la estatua, y seleccionando el lugar para su emplazamiento en el Parque Tres de febrero. Cuando la estatua finalmente llegó a Buenos Aires, en abril de 1900, Cané también cuidó celosamente de los bultos, asegurándose de que no fueran vistos por nadie antes de su inauguración. Tanto miedo tenía a que la estatua fuera difamada que, viendo como ya varios medios habían comenzado a poner en duda la calidad de la escultura, le escribió a Rodin, casi erigiéndose como un coautor y asegurándole que ambos ignorarían esos comentarios críticos.

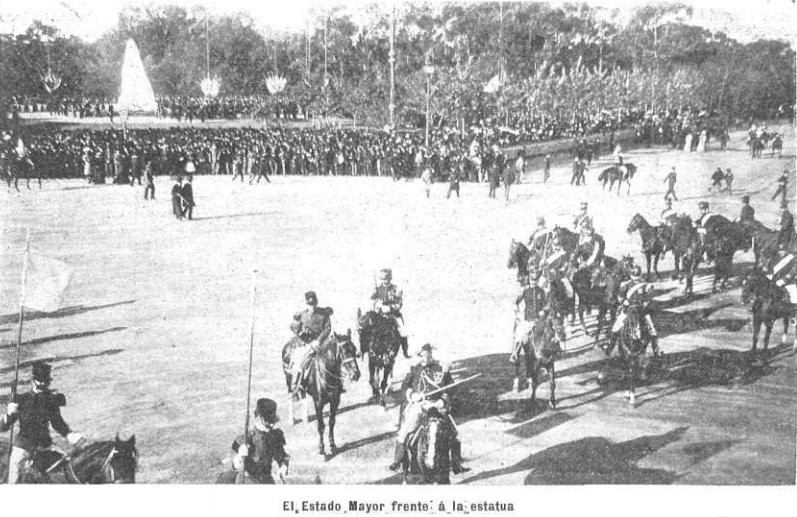

El 25 de mayo de 1900, todo estaba listo para su develación. El evento ocupó un rol central ese día entre otras actividades realizadas por las fiestas mayas y estaba previsto que el mismo presidente de la nación, Julio Argentino Roca, diera un discurso al pie de la nueva escultura. Cané era el otro orador agendado y, tan emocionado estaba, que hasta mandó a hacer unas medallas conmemorativas para repartir entre quienes asistieran al evento.

En medio del acto masivo, entre salvas, desfiles y discursos, la estatua de Rodin finalmente se exhibió al público. Aunque inicialmente fue muy celebrada, las críticas, no tardaron en llegar. “Parece la cabeza de un gorila”. “Es difícil concebir algo más feo, vulgar y repulsivo”. Frases como estas comenzaron a circular en boca de todos, dando a entender que el retrato estaba lejos de ser fiel al sanjuanino. Muchos todavía recordaban a Sarmiento, muerto menos de dos décadas antes, y no podían relacionar esa imagen “cruda” y “desproporcionada” con el hombre real. Para peor, hacía poco se había inaugurado en San Juan otra estatua de Sarmiento hecha por Víctor de Pol (el mismo que luego haría la Cuadriga en el frente del Congreso Nacional), y esa representación, rodeado de niños, se asemejaba mucho más a la imagen que la mayoría de la gente tenía del “padre del aula”.

Este “fracaso” de la escultura de Rodin, por supuesto, fue experimentado por Cané como si fuera uno propio. Sin dejar de aclarar que consideraba bello al monumento, en una carta que el escritor redactó dos días después de la inauguración al francés, Cané expresó su descontento. Le recordó al artista que en repetidas veces se le había solicitado que aplicara reformas a la cara del prócer para lograr un mayor parecido, pero que todas estas demandas fueron ignoradas. Con el ego herido, Cané incluso le dijo: “En lugar de ser recibida por una aclamación general como merecía, (…) todo el mundo está desconcertado por la figura simiesca de Sarmiento”.

Frente a las protestas de Cané, Rodin se comprometió a realizar algunos cambios en la figura del prócer, pero esto nunca sucedió. Quien vaya hoy al parque de Palermo todavía verá la cara “simiesca” de Sarmiento y la firma del francés en un lado de esta estatua. Menos tangible es el espíritu de Cané, uno de sus más intensos promotores. Quizás la escultura no haya quedado como él hubiera deseado, pero gracias a sus auspicios, para bien o para mal, Sarmiento hoy contempla a los pasantes desde lo alto de su pedestal.