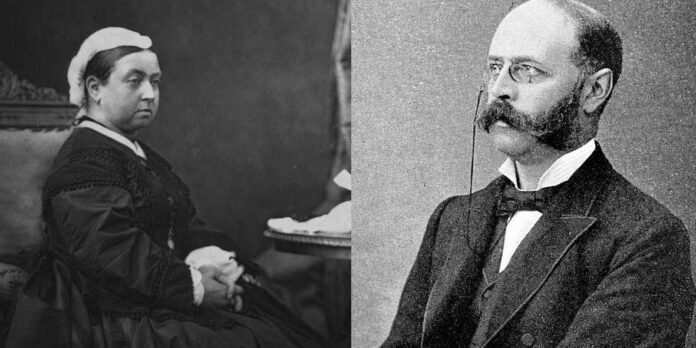

El doctor Sir James Reid (1849-1923) había nacido en Escocia y estudiado en Alemania. Quizás esto le hiciese recordar el idioma de su amado Alberto y el acento de su devoto Highlander John Brown (el amante de la Reina, después que Alberto pasó a mejor vida).

Victoria abusó de su derecho real a la hipocondría. Ya fuese en Balmoral o en Windsor, el doctor Reid era llamado hasta seis veces por día para atender las ñañas reales. No había día libre o vacaciones para esta monarca preocupada en exceso por el estado de su economía corporal, y hasta llegó a escribirle al buen doctor Reid durante su luna de miel a fin de informarle sobre el funcionamiento de sus intestinos.

Esta regia intimidad dio al doctor Reid un enorme poder, al extremo de sugerir cuál primer ministro era más adecuado para el bienestar de la reina.

Fue el doctor Reid quien convocó a Lister, promotor de la asepsia quirúrgica, para drenar el absceso que comprometía al regio glúteo de Victoria.

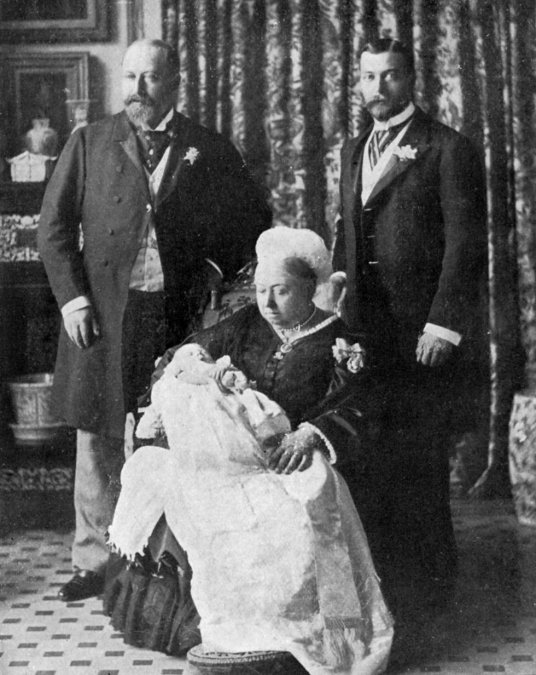

Como el divertimento real era ver niños llegar a este mundo y almas partir de este valle de lágrimas, el doctor Reid era el acompañante adecuado para “bienvenir” a vástagos reales al mundo y despedir a aquellos que partían con un solo boleto, sin pasaje de vuelta. Todos los funerales eran por él preparados, contemplando detalles infinitesimales. Aun las propias exequias de la reina fueron organizadas por el mismo doctor Reid, quien introdujo subrepticiamente en el sarcófago la foto del amante real, su caballerizo John Brown.

El doctor Reid comentó orgulloso que, durante los años que había atendido a la reina, jamás la había visto sin ropas. Nos cabe preguntar si de lo mismo podía ufanarse el tal John Brown.

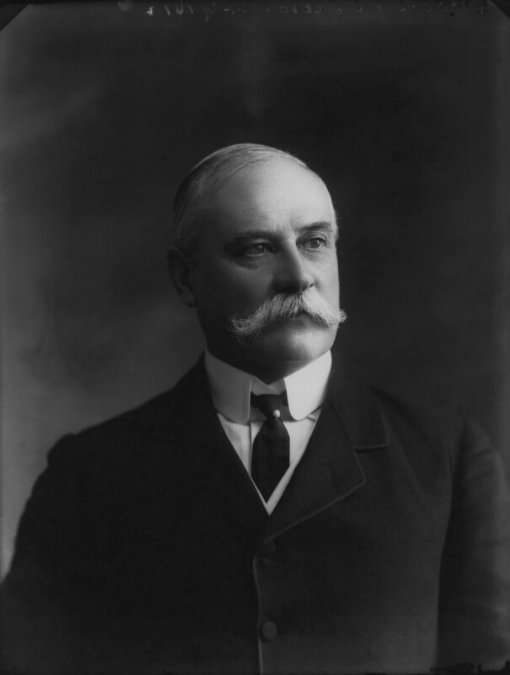

Muerta Victoria, le tocó el turno de ascender al trono al cincuentón Eduardo, que por poco no llegó a utilizar por séptima vez ese nombre entre los reyes de Inglaterra. Después de haber esperado por tantos años su coronación, Eduardo sufrió una apendicitis. Un psicoanalista hubiese tenido para dos años de terapia con este acto fallido. Lo cierto es que Lister hizo el diagnóstico y llamó como cirujano al que más experiencia tenía en esa técnica en Inglaterra. Esto que hoy nos parece tan vanal (una apendicitis), casi un acto de vulgaridad, era una operación terrible hacia el 1900, más tratándose de una panza real y con toda la nobleza europea que estaba esperando para la coronación. El cirujano llamado a cumplir esta misión era el doctor Frederick Treves (1853-1923). Este célebre cirujano, aquel que describió al Hombre Elefante y contó su trágica historia, puso su dedo sobre el abdomen imperial en un punto debajo y al costado del ombligo que poco antes había descripto un americano llamado McBurney (1845-1913), de obvia ascendencia escocesa. Eduardo—casi VII— estalló en un grito:

“Hay que operar, su majestad. ¡Ya!”, anunció el doctor Treves.

“Pero ¿que vamos a hacer con los reyes, reinas, duques y princesas que esperan la coronación?”, preguntó Eduardo.

“Hay que operar, Sire”, insistió Treves.

“¿Y que haremos con las langostas, el caviar, los faisanes y los ciervos listos para el convite?”, preguntaron los ministros.

“Operar ya, su majestad”, contestó Treves, impasible.

“Dígame, doctor Treves —atinó a preguntar el dolorido Eduardo—, ¿no podemos posponer esto unos días?”.

“Entonces, Sire, llegará a Westminster Abbey no como monarca, sino convertido en cadáver”.

El cuasi rey fue operado exitosamente en su casa. Los monarcas, príncipes y duques de Europa volvieron a sus casas desilusionados por haberse perdido la fiesta.

Ese día en los hospitales de Londres los felices pacientes comieron Consomé de faisán aux, querelles y cotellote de Beucasines a la Souvaroff.

Una forma muy elegante de redistribuir la riqueza.

Extracto del libro IATROS, de Omar López Mato.