San Javier es una antigua reducción jesuítica, bien al norte de la provincia de Santa Fe, un asentamiento de mocovíes. Estanislao López se paseó por estas tierras y contaba entre sus lanceros a estos aborígenes fuertes, bien plantados, hombres hechos a la pelea. Con la muerte del brigadier, este grupo étnico perdió su protección y sus tierras fueron usurpadas. Eran los tiempos de la colonización y lo que ayer era desierto, hoy era pampa gringa surcada por inmigrantes. A los indios le sacaron sus tierras y fue un tal Salvador López quien inició la rebelión entre los mocovíes. El último malón arrasó las posiciones de los colonos. Hubieron robos, muertes y violaciones. El ejército intervino y las cosas volvieron a la calma, no sin violencia. A Salvador López lo mataron sin más.

El episodio conmovió a la sociedad a tal punto que en 1918 Alcides Greca estrenó una película donde muestra el levantamiento filmado en la misma localidad de San Javier. Fue lo último importante que aconteció en ese pueblo chato y polvoriento, condenado al olvido.

Uno de sus tíos le contó a Carlos la historia de este último malón. Con un dejo de orgullo le relató la bravura de los mocovíes y la resistencia de Salvador López a entregarse, “antes muerto que sometido”, alcanzó a decir mientras la policía lo molía a golpes. Mucho no le impresionó la historia al joven Carlos y quizás nunca se planteó la paradoja de personificar a cowboys en las películas que lo contrataban, a pesar de lucir los altivos rasgos de su extirpe. A Carlos Monzón no le molestaban esas disquisiciones filosóficas, gran parte de esos dilemas ontológicos se arreglaban a trompadas. Así de simple.

1942 fue un buen año para Roque Monzón, no faltaba trabajo y ese año, el 7 de agosto, nació su quinto hijo al que llamó Carlos. Era una boca más para alimentar, pero también eran dos brazos fuertes que lo podrían ayudar el día de mañana… por entonces las cosas iban bien, la guerra que libraban del otro lado del mundo le daba trabajo y el trabajo era bienvenido y necesario para darle de comer a la familia.

Carlos creció explorando el pequeño mundo de San Javier, un pueblo de solazos y chacras polvorientas. Creció jugando alrededor del rancho de adobe donde se cobijaba la familia. Su madre, Amalia Ledesma, se esforzaba por brindarle lo mejor a sus 14 hijos. No es fácil darle de comer a tantos pibes. A veces la suerte no acompañaba y esos días Carlitos se iba a dormir con el estomago vacío y el frío que caía despiadado sobre el hogar apenas matizado por un fuego titubeante y el calor de los cuerpos cobijados bajo la frazada.

Su vida era el más claro ejemplo de la lucha del más fuerte que se hace un espacio en el mundo a trompadas, en el enfrentamiento darwiniano y el paradigma nietzcheano de lo que no te mata te hace más fuerte. Carlos fue su exponente más brillante hasta que no supo adaptarse a la opulencia y la obsecuencia.

A los 8 años debió abandonar la escuela, se acabó el guardapolvo blanco y los zapatitos dos números más grandes que había heredado de sus hermanos. No más clases, no más maestras, ni recreos, ni compañeritos. De un día para el otro la calle. Cruel, despiadada, una escuela amarga, distinta a las de las maestras y las palabras. Salió a lustrar zapatos, a hacer changas, aportando lo que podía a la mesa familiar. Fue entonces cuando perdió la inocencia, el mundo de héroes impolutos que trazaba la maestra no tenía cabida en la calle donde los límites entre el bien y el mal se diluían y la verdad y la justicia no reinaban por derecho propio sino a fuerza de trompadas. Más de una vez Carlitos se entreveró en riñas callejeras donde no siempre salió bien parado, aunque era vivo o, mejor dicho, debía avivarse para que no lo tragara el mundo. Alguna vez debió ser rescatado su hermano mayor. Entre las cosas que aprendió fue a confiar en su cuerpo y en la resistencia que había demostrado en esos duelos de callejón.

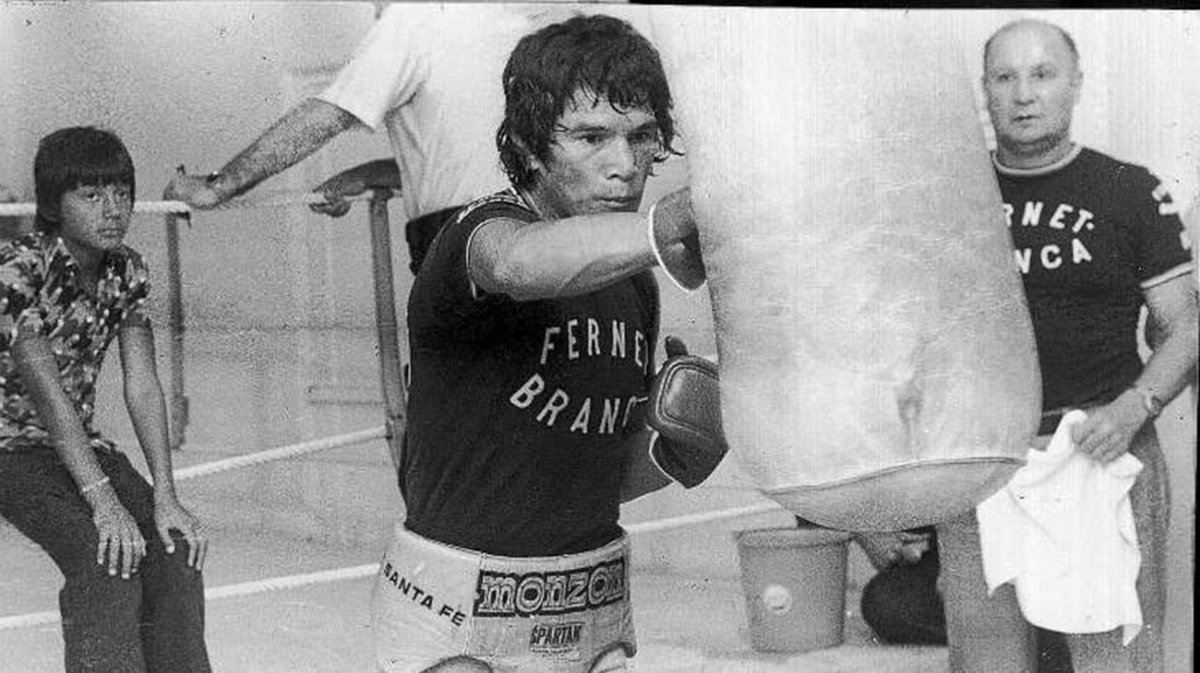

Debía mejorar sus condiciones naturales que ya lo destacaban entre los pibes del pueblo. Entonces existía el mito de la capacidad redentora del boxeo, estimulado desde lugares diametralmente opuestos como el ejército y la Iglesia, que proponían una meritocracia a golpes, un camino para salir de la miseria.

Hacer guantes le creó cierto prestigio de fiereza, un ingreso precoz al mundo de los adultos. Conoció el faso, el escabio, solo le faltaban las mujeres que conoció en un mugroso prostíbulo de Santa Fe. Por escasas monedas tomó contacto con la indiferente sensualidad de una vieja prostituta. Poco duró la arremetida y Carlitos quedó tan insatisfecho como minutos antes, pero debía conformarse con esas migajas de amor mercenario y reservarse para el próximo round en una pelea de sexos que también le otorgaría una fama legendaria, más allá de la ganada en los cuadriláteros.

El primer combate amateur lo peleó el 2 de octubre de 1959.

Su padre lo acompañó las primeras veces al gimnasio, convencido del porvenir de su hijo en el ring.

Mientras laburaba de lo que el destino le cruzaba, Carlitos hacía guantes en los clubes de barrio. En los suburbios de Santa Fe, aprendió boxeo en el Club Unión, aunque fuese hincha de Colón. Allí exhibía una bravura más torpe pero violenta, una voluntad de vencer que a veces la falta experiencia en el ring le jugaba en contra.

De Roque, Carlitos heredó dos brazos fuertes y largos que movía con una gracia casi felina. Esos brazos le permitían imponer las distancias durante el combate y así regular al contrincante. La otra cosa que heredó de su padre fue la parquedad que los que no lo conocían tomaban como timidez.

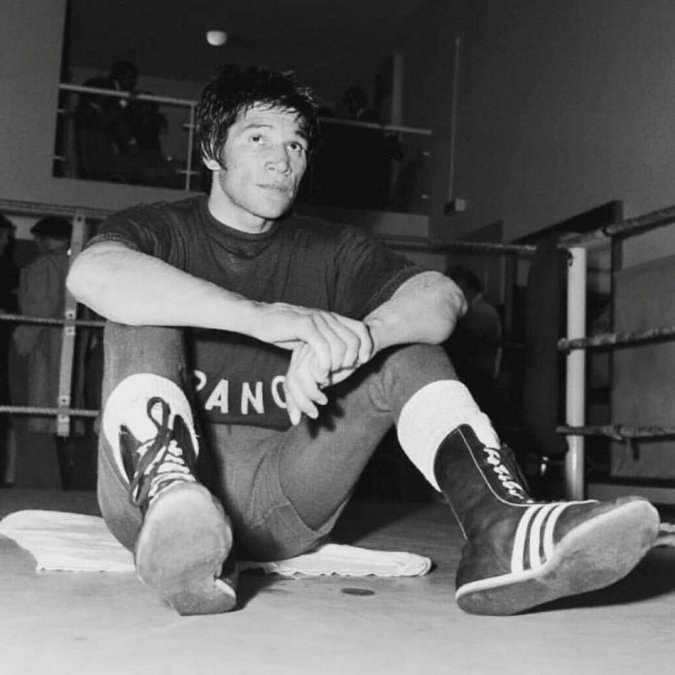

Llevaba peleados siete combates cuando lo conoció a Amílcar Brusa, el entrenador que entonces ni se imaginaba que estaría en el rincón las once oportunidades en que defendió el título del mundo de los peso mediano, pero antes de la gloria, antes de ingresar al mundo del profesionalismo, Carlos llevaba peleadas 80 matches como amateur. Con lo ganado en su primera pelea se construyeron con sus manos una casa de ladrillos y piso de cemento que exhibía con orgullo.

Roque asumió su rol de pater familias dando consejos, poniendo en pocas palabras lo que había aprendido de la vida. Eran parábolas, cortas y precisas. Una vez extendió los dedos y al mismo tiempo le dijo a un Carlos aún dolido en su amor propio por una inesperada derrota: “Hijo, Dios nos dio cinco dedos”, y expuso esa mano ruda acostumbrada a empuñar hachas y palas, “pero para tener amigos, los dedos te sobran”.

Cuando la fortuna le sonrió, a Carlos le faltaron dedos para contar amigos, y cuando la fortuna le fue adversa, Monzón recordó con amargura los dedos de Roque.