El aragonés Galo Leoz tuvo una de las vidas más largas de la historia. Vivió 110 años y 276 días. Antes de morir en 1990, relató una anécdota de casi un siglo antes, cuando era alumno de Santiago Ramón y Cajal. Mientras el maestro, con tizas de colores, dibujaba en la pizarra las impresionantes neuronas del cerebro que él mismo había descubierto, algunos de sus estudiantes jugaban a las cartas disimuladamente en los rincones del aula. Un día, uno de estos jóvenes, según rememoraba Leoz, se dedicó a pegar un papel de fumar en las alas de una mosca para que volase por la clase dando tumbos, pero el papelillo siempre se soltaba y terminaba en el suelo. Hasta que el viejo profesor, ya una eminencia, dejó de hacerse el tonto y proclamó: “A mí nunca se me caía”.

Ese era Ramón y Cajal, un genio a la altura de Einstein y Darwin que brotó de la nada en el páramo científico de la España del siglo XIX. Nació en 1852 en la aldea de Petilla de Aragón, se crió entre labradores analfabetos, fracasó en sus estudios juveniles, trabajó un año de zapatero remendón, combatió en dos guerras y acabó estudiando Medicina, comprándose un microscopio de su bolsillo y descubriendo las neuronas, “las mariposas del alma”, cuyo hallazgo mereció el premio Nobel en 1906.

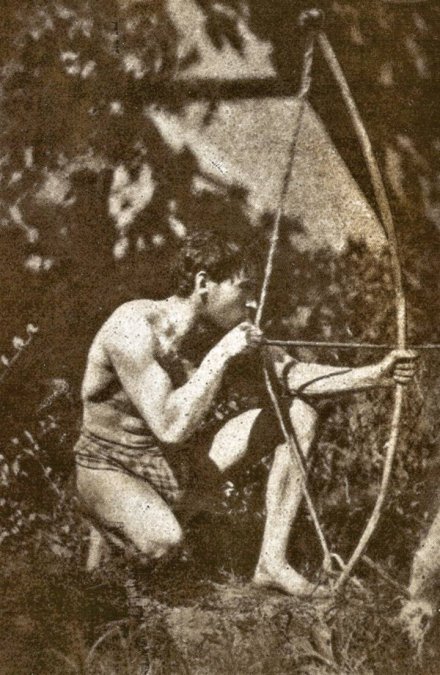

Una biografía, Cajal. Un grito por la ciencia, escrita por los investigadores José Ramón Alonso y Juan Andrés de Carlos, recupera ahora la asombrosa vida del padre de la neurociencia mundial. Las fotografías que la ilustran, realizadas por el propio Cajal, sirven para demostrar episodios que leídos parecen inverosímiles, como su obsesión juvenil por el culturismo. “De aquella época de necio y exagerado culto al bíceps guardo dos enseñanzas provechosas: es la primera la persuasión de que el excesivo desarrollo muscular en los jóvenes conduce casi indefectiblemente a la violencia y el matonismo”, escribió el científico en sus memorias, Recuerdos de mi vida, publicadas en 1917. “Con las energías corporales ocurre lo que con los ejércitos permanentes: la nación que ha forjado el mejor instrumento guerrero acaba siempre por ensayarlo sobre las naciones más débiles”, reflexionaba.

Cajal se crió en los campos de Aragón, hijo de una madre tejedora, Antonia, y de un padre, Justo, que había sido un pastor analfabeto hasta los 16 años pero aprendió a escribir por su cuenta y terminó doctorándose en Medicina con más de 50 años. “Santiago fue díscolo, mal estudiante, causó continuos enfados a su padre y profesores, se metió en mil peleas con puños y piedras, y estuvo varias veces a punto de matarse (como cuando trepó a un risco para ver los polluelos de un águila y no encontraba la forma de bajar, o cuando saltó sobre el hielo en la balsa congelada de un molino y se hundió en el agua gélida sin encontrar la abertura desde debajo de la gruesa costra de hielo)”, señalan los autores de la biografía.

El libro muestra imágenes de aquella época salvaje, con Cajal en taparrabos, musculado y armado con un arco y flechas fabricadas por él mismo. “Cazábamos con ellas pájaros y gallinas, sin desdeñar los perros, gatos y conejos, si a tiro se presentaban”, recordaba en sus memorias. Sus clases de latín, con 12 años, resumen su infancia: “Allí se alborotaba, se hacían monos, se leían novelas y aleluyas, se fumaba, se disparaban papelitos, se jugaba a las cartas […]. Llegado el buen tiempo, surcaban el aire, arrojados por manos invisibles, pájaros y hasta murciélagos”.

El volumen de Alonso y De Carlos “quiere ser un homenaje a un hombre singular y un grito a favor de la investigación española”, pero es mucho más. Es, por ejemplo, un canto a la curiosidad en la infancia y a la imposibilidad de predecir el destino de un niño. “Cajal reniega de una educación basada en la memorización, impuesta a voces y repasada a golpes […]. Cajal critica aquel sistema, que buscaba quebrar la individualidad de los alumnos, acabar con la espontaneidad del pensamiento y exterminar cualquier capacidad creativa y cualquier inicio de un pensamiento independiente y crítico”, subrayan los autores.

El joven Cajal sentía pasión por el dibujo —”teniendo por varita mágica mi lápiz, forjé un mundo a mi antojo”—, pero sus padres lo consideraban “una distracción nefanda” y le forzaron a estudiar Medicina. Con 21 años, y la carrera ya terminada, se dispuso a cumplir el servicio militar obligatorio, en la tercera guerra carlista y en la guerra de Cuba. Aquella experiencia militar marcó su vida y su patriotismo regeneracionista. “¡Asombra e indigna reconocer la ofuscación y terquedad de nuestros generales y gobernantes, y la increíble insensibilidad con que en todas las épocas se ha derrochado la sangre del pueblo!”, lamentaba. “La media ciencia es, sin disputa, una de las causas más poderosas de nuestra ruina”.

Debilitado hasta rozar la muerte por la malaria, Cajal regresó a España en 1875. Y, con los salarios de la guerra, se compró su primer microscopio. “Los distintos órganos del sistema nervioso […] son campos de exploración en los que la sed de aventura de Cajal, no saciada en su experiencia juvenil ultramarina, busca compensación”, en palabras del historiador Agustín Albarracín. Cajal se lanzó a desentrañar el cerebro, “la enigmática organización del órgano del alma”, según relató en sus memorias. “Como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía, en el vergel de la sustancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental”.

Hasta Cajal, la comunidad científica pensaba que el cerebro era una red tupida de células nerviosas conectadas entre sí, como una masa difusa. En 1888, el investigador español, por entonces catedrático de la Universidad de Barcelona, demostró la individualidad de cada célula y que la transmisión de los impulsos nerviosos, de los pensamientos, se hacía por contigüidad, no por continuidad. A estas comunicaciones entre neuronas independientes Cajal las llamó “besos”. El ser humano, adivinó el sabio, podía modelar estas conexiones con ejercicio: “Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro”.