Después del éxito logrado por caballos, pulgas, gatos, perros, camellos y elefantes sobre los escenarios europeos, le llegó el turno a los porcinos, que aún no habían gozado de la admiración del público sobre las tablas. ¿Por qué un chancho no podía equiparar las proezas de un dromedario o un equino? ¿Acaso eran los marranos tan tercos y obstinados como para no asimilar las enseñanzas de sus amos?

El primero en poner a prueba la capacidad de aprendizaje de los cerdos fue Samuel Bisset, un escocés nacido hacia 1721. Este caballero, zapatero de oficio, tuvo la suerte de casarse con una dama adinerada y dejar su sacrificada profesión para dedicarse a las especulaciones bursátiles. A los cincuenta años escuchó hablar de las proezas de Marocco, el célebre caballo. Cansado de las fluctuaciones en las cotizaciones de las acciones y títulos, de las que no siempre salía beneficiado, decidió comprar un caballo, un perro y dos monos a los que entrenó personalmente, sin que haya contado con experiencia previa en tan difícil oficio.

Poco después, Bisset y sus mascotas recorrían las provincias con éxito. Sus dos monitos hacían equilibrio sobre una cuerda mientras ejecutaban un organito, a la vez que una liebre tocaba un tambor y varios canarios deletreaban con cartas impresas las palabras dictadas por el público. Exponía a su vez una docena de pavos (me refiero a aves) que bailaban al son de canciones populares.

El número principal de su show era una orquesta de gatos sentados frente a atriles que golpeaban tambores con sus patas, espectáculo singular que concitó la atracción de los habitantes de Londres, al hacer su presentación en Haymarket. En una semana, el esforzado Sr. Bisset había recaudado mil libras esterlinas, toda una fortuna para la época.

Con las destrezas adquiridas en el entrenamiento de estos animales, el Sr. Bisset buscó un nuevo desafío y se preguntó si podría “conquistar la obstinación del cerdo”. Los chanchos no podían ser más díscolos que los gatos ni muchos más tontos que los pavos. La mejor forma de saberlo era probando.

En 1782 compró por diez peniques un chanchito. Por seis meses intentó adiestrar a la bestia con pocos progresos. Hombres de menos paciencia hubiesen desistido de esta gesta, pero el Sr. Bisset perseveró y al cabo de dieciséis meses pudo exponer a su discípulo en las calles de Dublin.

Si bien es cierto que Bisset a veces utilizaba trucos crueles para motivar a sus artistas (como calentar el piso sobre el que bailaban los “pavos danzantes”), no se valió de tales artilugios con este chanchito. Lo suyo fue el triunfo de la paciencia sobre la abulia. Toby, el chanchito sabiondo, pronto se convirtió en la estrella indiscutida de su troupe. Podía sumar, restar, deletrear palabras usando cartillas, distinguir las personas casadas de las solteras y otras proezas más.

El Sr. Bisset ya soñaba con el éxito en Londres, cuando por un malentendido con la policía (circunstancia harto frecuente en nuestros días, que como vemos reconoce antecedentes históricos) decidió abandonar el show bussiness debido a la golpiza recibida. Fue un tal Mr. Nicholson al que le cupo la gloria de lucirse con Toby sobre los escenarios londinenses, ya que le compró al malogrado Sr. Bisset, el puerco adoctrinado.

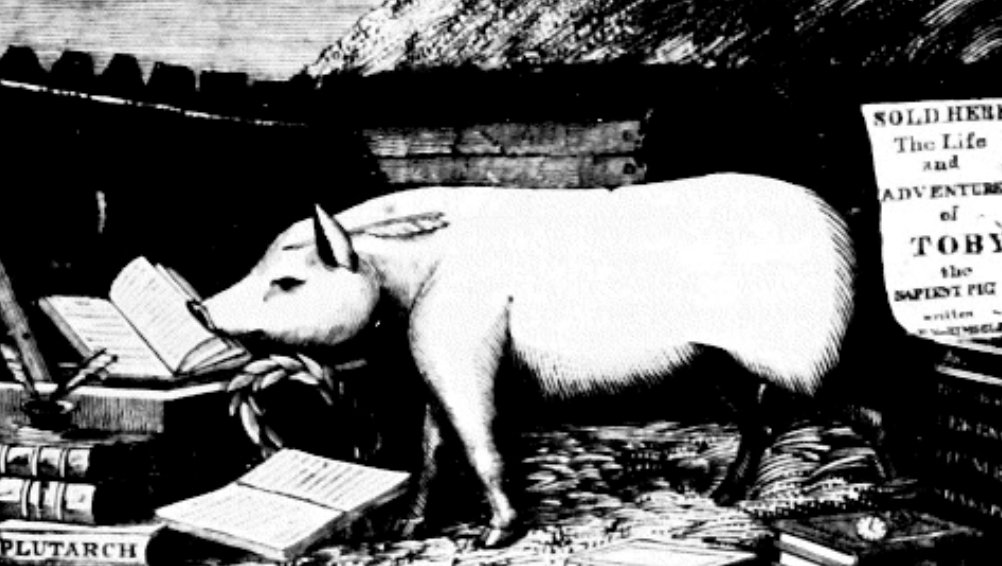

El 16 de febrero de 1785 los diarios de Londres anunciaron la presentación del “Chancho profeta, el filósofo gruñón que hará las delicias del distinguido público, demostrando su sabiduría adquirida en el sacrificado estudio de los clásicos y sus conocimientos de las ciencias y artes del mundo moderno”. El anuncio mostraba un dibujo de Toby junto a textos de Plutarco, Copérnico, Aristóteles y demás sabios de la antigüedad.

Multitudes se agolpaban para ver a Toby resolver enigmas matemáticos o leer la hora de los relojes que los caballeros le mostraban. Hasta una delegación de rabinos presenció su acto, maravillándose ante esa bestia perteneciente a una especie a la que siempre habían creído representante de Belcebú y a la que sospechaban incapaz de todo esfuerzo intelectual.

Durante una gira por Oxford, Bath y Bristol, Toby se unió al circo Sadler’s Wells. La atención concitada por el chancho fue tal, que los integrantes bípedos del circo (léase acróbatas, payasos, ecuyeres y demás artistas) levantaron sus voces de queja al sentirse degradados por compartir el escenario con un cerdo, que para colmo de males les robaba el aplauso del público. “¡Nosotros o el chancho!”, reclamaron indignados con su orgullo herido. Los dueños del circo después de una corta deliberación eligieron al chancho, que de esta forma reinó solo sobre sus pistas, logrando récords de audiencia y recaudación.

Tal fue la fama del porcino, que el poeta Robert Southey proclamó que nadie en la nación inglesa había sido objeto de tanta admiración desde los lejanos tiempos de Issac Newton (afirmación, que por otro lado, no enaltecía la figura del descubridor de la teoría de la gravedad).

Ante este éxito abrumador no tardó en aparecer competencia. Los dueños del circo Astley promocionaban a un porcino francés capaz de decir “oui, oui” con un indiscutible acento galo. Sobre otros escenarios se paseaban cerdos que sumaban, restaban y escribían, además de bailar al compás de melodías populares. Pero, aún así, Toby seguía siendo el monarca indiscutido de las tablas, a punto tal que Mr. Nicholson proclamaba, con indisimulado orgullo, que su protegido había ganado más plata que cualquier otro actor o actriz (humano, se entiende) en el mismo lapso de tiempo.

Pero no toda gloria es eterna. Cuando estaba por llegar al apogeo de su fama, cuando solo él sostenía el cetro de la sabiduría, cuando su figura se alzaba gloriosa sobre las marquesinas de los teatros, Toby, el chanchito sabiondo, dejó abruptamente y para siempre, no solo el mundo del espectáculo, sino la vida misma.

Repentinamente, Mr. Nicholson debió ser confinado a un asilo de enfermos mentales. Los periódicos, basados en testimonios de fuentes siempre bien informadas, sostenían que tantos conocimientos habían desequilibrado la mente porcina de Toby y éste, a su vez, había contagiado ese furor maníaco a su dueño. Poco después el chancho sabiondo se convirtió, al igual que sus congéneres menos ilustres, en vulgares chacinados, ordinarios chorizos y adocenados salchichones.

A lo largo de su existencia Toby no sólo había recibido el aclamo del gran público, sino hasta el reconocimiento de artistas e intelectuales. Ya vimos lo que opinaba Robert Southey. El leído Samuel Johnson también se confesó admirador de las habilidades del chanchito, declarando que “los cerdos pertenecen a una raza injustamente vituperada ya que nadie invierte en su educación y suelen convertirse en chuletas antes del año”.

Por su parte, el primer ministro William Pitt era llamado por la prensa “El chancho maravilloso”, en franca alusión a Toby. Erasmus Darwin, el célebre abuelo del más célebre Charles, en su Zoomanía (publicada en 1796) sostenía que los chanchos liberados de sus chiqueros, y por lo tanto, de su precoz muerte para convertirse en embutidos, podían desarrollar su intelecto a fin de llevar vidas de lo más interesantes y edificantes.

El poeta Thomas Hood inmortalizó a Toby, al dedicarle estos sentidos versos por su muerte ignominiosa.

En este mundo de chanchos y humanos

ante la diosa fortuna todos danzamos

¿Deberé los clásicos abandonar para como jamón perseverar?

¿Qué será de mis lenguas aprendidas?

¿Qué será de mis ciencias conocidas?

Mi griego en grasa se convertirá

y el latín con mis tripas morirá.

Adiós a los atesorados conocimientos,

dejo atrás mis sabios pensamientos.

En mi vida jamás he sido lelo

aunque partiré como tocino al cielo.

Texto extraído del libro Animalitos de Dios (OLMO EDICIONES)