Oscar Natalio Bonavena nació el 25 de septiembre de 1942 en Buenos Aires, más precisamente en Parque Patricios, entre Pompeya y Boedo, humilde barrio de laburantes.

Era uno de los nueve hijos del matrimonio de Vicente Bonavena y Dominga Grillo, ambos descendientes de tanos. Él era motorman del tranvía Lacroze, ella planchadora. Gente humilde, de trabajo. El peso de Oscarcito al nacer prenunciaba sus proporciones, cuatro kilos.

La madrina de bautismo fue Mora Hileret de Martínez de Hoz. Dominga trabajaba en la casa de los Martínez de Hoz y le había pedido a la patrona que fuera madrina de este voluminoso séptimo hijo, el varoncito en el que, vaya uno a saber por qué, habían cifrado sus esperanzas.

En 1942 el mundo estaba en guerra, pero el conflicto no había llegado a este rincón de Parque Patricios. Solo los noticieros que se veían en el cine mostraban el horror de un mundo que se destrozaba sin darse tregua, aunque parecía tan lejano como Cary Grant y Rita Hayworth.

Mussolini, Hitler, Rommel y Patton eran galaxias distantes.

Los parientes ya se habían ido de Italia, arrastrados por la miseria, soplados por los vientos de la inmigración, por el éxodo obligado de los desheredados. Muchos de la familia habían terminado en Buenos Aires, donde cada uno se las arreglaba como podía. Un tío de Oscar era músico, dirigía una típica. Antonio Bonavena era un maestro en lo suyo, tocó con los grandes, con Pichuco y con Pugliese, y hasta compuso obras como Pájaro ciego, Organito de suburbio y, sobre todo, Llanto de madre, melodía que a doña Dominga le gustaba tararear mientras trabajaba.

Parque Patricios no era un barrio fácil, ni los tiempos eran florecientes. No sobraba la plata con nueve pibes que alimentar, más cuando comían como Oscarcito que se bajaba los platos de ravioles con una voracidad de tigre. Los hijos de Vicente Bonavena y doña Minga salían a hacer changas para aportar a la mesa familiar. Crecieron en la calle, donde se pasaban el día haciendo de las suyas. Grandotes, pendencieros, avivados por la escuela de la vida, se imponían a trompadas sobre los demás pibes del barrio.

Desde chico, el Titi había perfilado como el preferido de la madre, aunque no se destacase por ser buen alumno ni por su buena conducta. Era de meterse todos los días en un problema distinto, pero de todos zafaba con un chiste, una mueca o simplemente con una sonrisa. El Titi era simpático y bonachón, loquito lindo siempre dispuesto a hacer reír a doña Minga con sus payasadas. Más de un vecino tocó el timbre de 33 Orientales 2189 porque el Titi o sus hermanos habían cometido algún desmán —que la memoria del barrio olvidó cuando Oscar se paseó por sus calles con el cinturón de Campeón Argentino de los Pesos Pesados—. “¿Acaso al campeón siempre se le descubren las cosas buenas?”, diría años más tarde. En Parque Patricios había dejado de ser un grandote de chistes pesados para convertirse en este personaje tan porteño, entre heroico y bocón, entre fanfarrón y generoso que reinó en el imaginario popular de los argentinos.

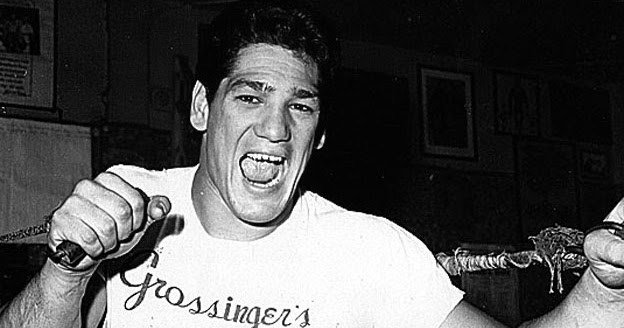

Cuentan que para uno de esos carnavales que entonces se celebraban con la pompa de un rito pagano, lo vistieron al Titi con unos cortos, le vendaron las manos, le pusieron una toalla al cuello y le tiznaron un ojo con corcho quemado; un prenuncio de los golpes que habría de recibir como boxeador. El abuelo Grillo, al verlo a Oscarcito así disfrazado, dijo que su nieto había nacido para campeón.

Por entonces se habían puesto de moda los émulos de Charles Atlas, aquel que confesaba: “Yo también fui un alfeñique”, y que había dejado de serlo a la fuerza de pesas y gimnasio. Los jóvenes de bíceps portentosos y pectorales de acero eran llamados “patos viccas”, como esos patos de criadero engordados con leche por la empresa Viccas.

El Titi perfilaba como uno de estos pibes musculosos por su físico privilegiado, hecha la excepción de sus pies. A los doce años empezó a hacer fierros, pero no en Huracán, el club de sus amores, sino en San Lorenzo de Almagro, porque le quedaba más cerca de su casa. De allí lo expulsaron por haberse zambullido vestido a la pileta.

En 1954 terminó la escuela, hizo solo hasta sexto grado. Había que laburar. No había guita para educación, ese era el lujo de unos pocos. Años después diría que de tanto repetir por poco se casa con la maestra.

Oscar comenzó haciendo changas para aportar a la mesa familiar. Los domingos vendía Coca Cola y chicles en la cancha de Huracán y, de paso, seguía a su equipo. Jamás se perdía un partido. A los quince fue cadete en una farmacia y poco después trabajó en una carnicería. ¡Eso sí que era laburar! Levantar la media res, trozarla, cortar las costillas; la sangre, el frío. Nunca olvidó sus tiempos de carnicero, y los evocaba como un tiempo feliz.

El Titi era por entonces un monito simpático de hambre feroz que se bajaba por lo menos cinco milanesas en el almuerzo y otras tantas en la cena. Mangia qui fa bene! decían sus ancestros, y Oscarcito comía como lima nueva. Nada se comparaba a las milanesas y los ravioles de su vieja.

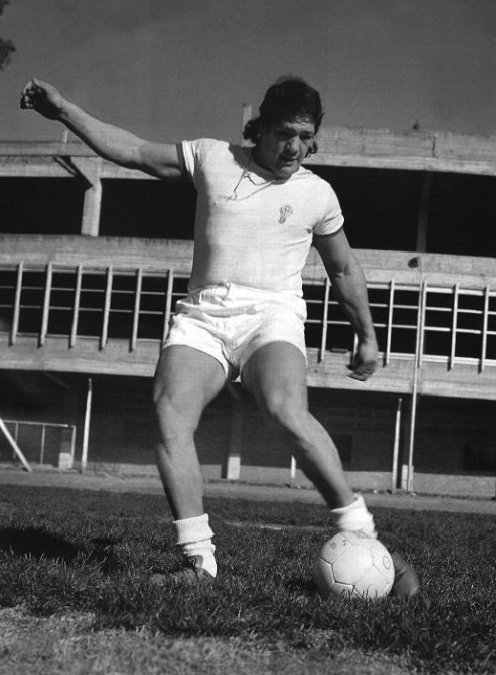

Oscar hacía fierros y soñaba con ser boxeador. Era, sin dudas, el más guapo de la tribuna de Huracán. Cuando los barras se batían a puño limpio, el Titi imponía su físico monumental repartiendo trompadas a diestra y siniestra. Con el tiempo, las diferencias se resolvieron a balazos porque, bien se sabe, que desde se inventó la pólvora se acabaron los piolas.

El Titi no conoció esos tiempos, no le tocó vivir esta época de barras bravas dilucidando sus preferencias futboleras con una veintidós en la mano. Oscarcito fue parte de esa marea humana que en la tribuna se movía como una ola, se extendía hasta la otra cresta y se estrellaba en un estruendo de golpes y puteadas. Entonces lo importante era exhibir humanidad, masa muscular para intimidar antes de actuar, para meter miedo y patotear. En esa gresca se destacaba el Titi, luciendo el vigor de sus bíceps ante quien quisiera hacerse el vivo. Solo algún temerario o inconsciente se le atrevía, ¿acaso la guapeza no es eso, no es ser inconsciente, no es afrontar la adversidad desafiando los golpes con una sonrisa, un chiste o levantándose cuando sabe que solo recibirá más golpes?

El Titi había nacido con pasta de campeón.

Texto extraído del libro Ringo y Joe de Omar López Mato. Disponible en librerías y en olmoediciones.com