A lo largo de los once meses que duró su reclusión en la isla de Elba, Napoleón estudió detenidamente el panorama político de Europa. Tal como había pronosticado, la reducción del imperio que él había construido, al espacio que ocupaba el Reino de Francia, provocó un enorme malestar entre los franceses y especialmente entre los miembros del ejercito, cansados del mal trato de las autoridades borbónicas hacia aquellos que habían acompañado a Napoleón en su conquista de Europa.

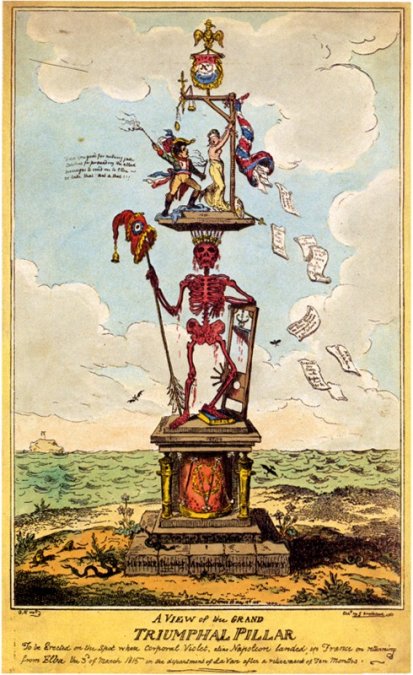

Este malestar se agravó cuando los prisioneros franceses volvieron de su cautiverio en Rusia, Austria y España. Se habían ido como héroes, habían peleado como leones y ahora eran despreciados por la nueva conducción. Algo debía hacerse, y con su habitual audacia, Bonaparte decidió que era tiempo de volver al poder. A tal fin abordó la nave Portoferraio y junto a 600 hombres desembarcó en el sur de Francia, donde fue bienvenido por las multitudes. Estaba en lo cierto, aún despertaba pasiones en el pueblo francés. A los pocos días ya sumaba 6.000 soldados a sus huestes, dispuestos conquistar el trono de Francia.

Luis XVIII convocó de urgencia a sus generales para ver cómo actuaban ante esta impensada amenaza. Contaba con el apoyo de Rusia, Inglaterra y España, pero desconocía como podrían actuar sus propias tropas. Fue entonces que el mariscal Ney, antiguo oficial de la Grande Armée, se comprometió a traer a su ex comandante en una jaula de hierro. Y no fue así…

Mientras Napoleón avanzaba hacia París, las tropas enviadas a detenerlo se sumaban entusiasmadas a las huestes del Emperador que exponía su pecho a las balas de los soldados que él había conducido a batallas épicas como Marengo, Austerlitz y Borodinó. “Si alguno de vosotros es capaz de dispararme, que lo haga ahora”, desafiaba.

En París, el clima cambiaba a medida que avanzaba Napoleón. Los periódicos que al inicio de los Cien Días se referían a él como un bestia y déspota, cambiaban de tono a medida que se acortaban las distancias, tratándolo de general, genio ó alteza. Las calles de París se llenaron de pintadas: “Ya tengo suficientes hombres, Luis. No me envíes mas”, decían, burlándose del monarca.

Napoleón bien sabía que en los pocos meses transcurridos desde que Luis XVIII había ascendido al poder, los franceses se habían cansado de las arbitrariedades borbónicas, razón por la cual, a lo largo de su trayecto hacia París, prodigaba promesas de reformas e insistía en instaurar un gobierno constitucional.

Finalmente, el mismo Ney que había prometido enjaular a Bonaparte, al ver la devoción de sus tropas hacia su antiguo jefe, decidió sumarse al ejército que avanzaba sobre París.

Luis XVIII, ante lo inevitable, prefirió huir ya que no confiaba en sus tropas para enfrentar al Gran Corso.

Si bien hubo conatos de resistencia monárquica en distintas partes de Francia, estos fueron poco consistentes y al poco tiempo huyeron o pidieron el perdón del emperador.

El 13 de marzo, Napoleón propuso la convocatoria de una convención nacional para modificar la constitución del Imperio. Esta nueva constitución conocida como “La Benjamina”, aceptaba la conformación de dos cámaras, una hereditaria y la otra de votados por colegios electorales. “Mi voluntad es la de la gente. Mis derechos son los suyos”, proclamó una vez en el poder.

El Congreso de Viena, que había auspiciado el regreso de la monarquía a Francia, declaró a Napoleón fuera de la ley, y Austria, los principados alemanes e Inglaterra, se comprometieron a aportar 150.000 hombres para luchar contra el usurpador.

Si bien envió a Joseph Fouché a Viena para convencer al Congreso de sus buenas intenciones, Napoleón sabía que la única posibilidad de vencer a los aliados era atacarlos antes de que sus fuerzas se unieran. Por esta razón, dejó la discusión política de lado y marchó para ponerse al frente del ejército francés. Sin saberlo, se encaminaba hacia el fin de esta aventura de los cien días, en un pueblo belga situado a 20 Km de Bruselas: Waterloo.

Esta llegada imprevista de Napoleón al poder tuvo una serie de implicancias impensadas, no solo en países de Europa sino en las excolonias españolas. Una de ellas nos compromete directamente, ya que antes de llegar a las costas francesas, tres enviados del Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata: Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia, y Manuel de Sarratea habían convencido al exrey Carlos IV de España y su consejero Manuel de Godoy de permitir que uno de sus hijos, Francisco de Paula Antonio, se convirtiese en rey del territorio del Río de la Plata.

Estando a punto de firmar el acuerdo que implicaba una bonita suma vitalicia para el rey y su asistente, se enteraron que Napoleón había iniciado esta campaña con miras a recuperar el trono francés. El temor reverencial que el monarca español le tenía al Corso, dio por tierra con el proyecto e hizo que Belgrano se viese obligado a volver a su tierra con las manos vacías.