Boxeo, ¿deporte o violencia?

El hombre utilizó sus puños a manera de arma desde tiempos remotos. En Albacete, España, hay pinturas rupestres de los años 10.000 a 5.000 anteriores a la era cristiana, con representaciones de estas luchas; y en siglos posteriores, pero siempre antes del nacimiento de Cristo, la historia registra la existencia del boxeo en muchos países. En África, Egipto, la India, Irak y Grecia —ya estaba dicho: Homero escribió sobre boxeo en “La Ilíada”, la epopeya y el poema más antiguo de la literatura occidental.

El Imperio Romano lo tomó de la cultura griega y lo convirtió en un espectáculo bestial, injusto, salvaje. Era un espectáculo al que se sometía a los esclavos, gladiadores y prisioneros, en los circos romanos. ¡Cómo no iba a ser un imperio el que introdujera todos los condimentos de la crueldad!

Los púgiles-víctimas, usaban el “cestus”. ¡Ah, cuánta falta hacía el marqués de Queensberry… pero no para condenar el amor, sino para salvar vidas! El “cestus” era una suerte de guante de metal con clavos y cuchillas, para amputar los cuerpos… o matarlos, mientras el circo romano reía y aplaudía.

Lástima -en este aspecto-, faltaban siglos para que naciera el Marqués. Aquel imperio -que es como el imperio de nuestros días- llegó a incluir un “myrmex”, para hacer más horroroso el horror. El “myrmex” era una espuela de bronce que se adosaba a los guantes y que podía pesar hasta tres kilos. “Mirmex” significa despedazador de miembros.

Por suerte, cuando el Imperio Romano decayó, ya no pudo costear estas carnicerías tan divertidas y el cristianismo también se opuso a aquellos enfrentamientos dignos de una pesadilla.

Y pasaron los años como las nubes pasan por el camino del ancho cielo.

Y llegó a Inglaterra el noble (venía de la nobleza) arte de “fistiana”, el arte de “fistear”. A ver… hablemos en lengua “humana”, digo… comprensible.

“Fistiana”: del inglés “fist” = puño, en castellano.

El primer registro de un combate de boxeo en la modernidad data de 1681 cuando el duque de Albermarle organizó -en Inglaterra, por cierto- un combate entre su mayordomo y su carnicero. A mi juicio, el circo romano continuaba; también en 1719, cuando el boxeo era un deporte popular en Londres y James Fig, el gran héroe y campeón.

Pero los combates se hacían sin guantes, los adversarios rodaban por el suelo, se agredían a mano abierta y a puño cerrado, los espectadores apostaban como en el casino… “¡Pégale más fuerte, mátalo, destrózalo!”… bramaba la multitud caníbal. Seguía la matanza.

Y entonces llegó el que se conoce como el “Padre del boxeo”, Jack Broughton, quien pudo reglamentar apenas una pizca de aquella salvajada.

Según sus dictados, un boxeador no podía permanecer más de treinta segundos en el suelo, a noventa centímetros de su contrincante (¿o enemigo?); y, si no reaccionaba, el entrenador podía darlo por derrotado.

Sin eufemismos: salvarle la vida… o tratar de hacerlo.

Después, las reglas del London Prize Ring acortaron los treinta segundos a ocho y si el deportista era volteado, se daba por finalizada la pelea.

Pero aquello era sólo un analgésico para semejante sangría

¡Que llegue el Marqués humanista!

Y llegaron John Sholto Douglas -Marqués de Queensberry- con John Graham Chambers. ¡Qué alivio! Claro que ya corría 1867 y los heridos, muertos y mutilados por el boxeo eran innumerables. Eran innumerables se-res hu-ma-nos.

“Nuestro” –por ahora– hombre de Queensberry (1844-1900), cambió las categorías de “peso” de los deportistas e instituyó los salvadores “guantes de la mejor calidad y nuevos”. En realidad, este código habría sido redactado por John Graham Chambers y producido y patrocinado por el Marqués, quien -además- lo publicó.

A partir de entonces, se estableció que los “asaltos” no podían durar más de tres minutos, con un minuto de descanso entre ellos; y que el boxeador que cayera al suelo o sobre una de sus rodillas, no podía permanecer en esas condiciones más de diez segundos. En ese momento, se daba por perdida la pelea.

Del dúo Chambers-Sholto Douglas proviene también la idea del famoso “cuadrilátero”: el ring debía ser un espacio cuadrado de 7,3 x 7,3 metros y la clasificación de los luchadores por categorías, de acuerdo a su peso.

El hombre bisagra

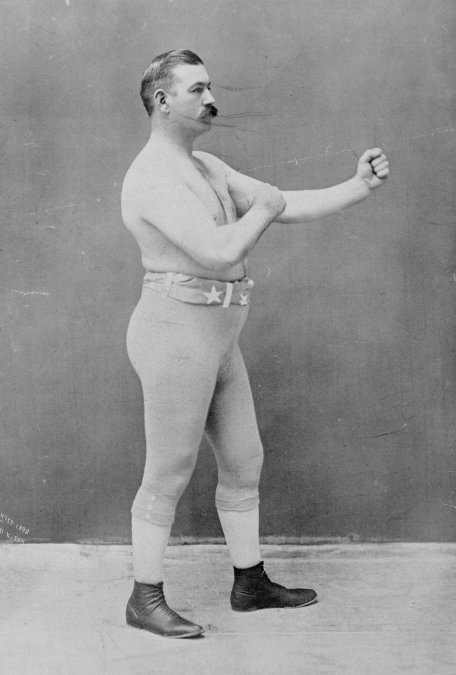

En 1889 el estadounidense John Sullivan, campeón de los “pesados”, peleó y ganó frente a Jake Kilrain el último combate sin guantes de la historia.

Después, en Nueva Orleáns (Louisiana) y ya con los guantes que imponían las reglas de Queensberry, perdió la competencia de su categoría frente a James Corbett. Fue el 7 de septiembre de 1892.

John Sullivan fue el hombre-bisagra entre dos etapas de este deporte y las pautas de Queensberry se mantienen hasta hoy como código de conducta.

Pero… ¿Hasta dónde los boxeadores eligen ese camino por amor al cuadrilátero, hasta dónde por necesidad de dinero y/o por qué ansían la fama? ¿Hay violencia en ellos… o las carencias los empujan a tomar los guantes de Queensberry?

Pienso en algunos de los considerados “Reyes del boxeo”.

El “Campeón gaucho” Carlos Monzón, campeón del mundo del peso medio, a quien entrevisté tantas veces. El 12 de febrero de 1988 asesinó a su última esposa, Alicia Muñiz, a quien tiró por el balcón de un edificio de la ciudad de Mar del Plata. En 1995 murió en un accidente automovilístico, cuando iba a su casa para gozar de un permiso penitenciario.

Aquí, algunas de las declaraciones que me hizo durante nuestros diálogos:

* “Además de popularidad y dinero, no gané nada con el boxeo” (21/02/84 en revista El Gráfico)

* “Tengo todo: fama, plata, buena casa y buen auto. ¿Qué más quiero?” (26/02/87 en revista Gente).

* “Alicia (Muñiz) estaría desprotegida si no tuviera un marido como yo” (26/02/87 en revista Gente).

Otro de los Reyes, el mexicano Ricardo López, (“El Finito”),

“Campeón del mundo del peso paja” en 1990 y del peso “mini mosca” en 1999. Cincuenta y una victorias, ninguna derrota, la frente alta y considerado por muchos como un ejemplo. Tanto más, sin duda, lo sería el sinaloense Julio César Chávez, cinco veces campeón mundial en diferentes categorías. El Marqués de Queensberry aplaudiría sin guantes.

¡Que se vaya el Marqués!

El Marqués de Queensberry, John Sholto Douglas, fue el padre del lord Alfred Douglas, “Bosie”, pareja amada-amante del escritor, dramaturgo y poeta Oscar Wilde. “El mapa del mundo estará incompleto si en él no incluimos al país de la Utopía”, escribió. Y vivió sus palabras.

Pero su utopía, que no era otra cosa que el amor total con “Bosie”, lo llevó a la cárcel, donde escribió “La balada de la cárcel de Reading”. Allí estuvo condenado a dos años de trabajos forzados, a raíz de un juicio por “indecencia grave por la comisión de actos homosexuales”. El marqués lo había acusado de sodomía, lo cual fue una expresión de la falsedad, del cinismo político de la época -¿sólo de la época? -, de la soberbia del Poder y, por cierto, de la intolerancia.

Oscar salió de la prisión arruinado financieramente, y con su espíritu herido: se equivocó al creer que “Bosie” ya no lo amaba; y tras las rejas le escribió un largo texto que se conoce como “De profundis”.

Paradojas de la condición humana: el mismo marqués que salvó tantas vidas, gracias a las reglas del boxeo y a la obligación de los guantes, quiso matar el amor.

Bajo el nombre falso de Sebastian Melmoth, Wilde pasó el resto de su vida en París, donde murió en soledad a los 46 años.

Su sepulcro de pájaro enamorado tiene cientos de señales de besos de quienes lo amamos. Bendita su vida, que quiso ser vivida como poesía y no como la prosa que escriben los mediocres. Debo decir que cuando lo visité en el cementerio de Père Lachaise, sentí que en aquellos versos de su Balada escrita tras las rejas, no hablaba de otro, sino de sí mismo:

“… Entre los reos caminaba /con un mísero uniforme gris / y una gorrilla en la cabeza; /parecía andar ligero y alegre, /pero nunca vi un hombre que mirara con tanta avidez la luz del día. /Nunca vi a un hombre que mirara/con ojos tan ávidos/ese pequeño toldo azul/al que los presos llaman cielo…”

El suyo era un cielo sin reglas porque el amor no las necesita.

Era un cielo sin guantes.