Al volver Ulises a su Ítaca natal le fue advertido que el canto de las sirenas atraería a sus hombres hacia las rocas y al naufragio. Hizo tapar los oídos a los remeros y él mismo se ató al mástil de su nave para escuchar la melodía subyugante sin caer en sus trampas. Así Ulises pudo continuar el viaje hacia su hogar sin sucumbir a la tentación…

Homero, Odisea

Desde la más remota Antigüedad, muchísimos navegantes aseguraban haber visto seres mitad mujer y mitad pez acechando sus barcos y tentando a los marinos con sus encantos. Llegados a buen puerto, los testigos de estos encuentros desperdigaban sus relatos, exagerándolos a expensas del vino y el ron.

Pero no fueron solo borrachines y mitómanos los que describieron a estas criaturas. Colón, Drake, Vespucio, Hudson y muchísimos otros distinguidos viajeros anotaron en sus bitácoras encuentros con sirenas. Según los griegos, estas moraban cerca de la isla de Capri y, cuando sufrieron el desaire de Ulises, tres de ellas se suicidaron y se convirtieron en piedra, en la isla Tre Pizzi de la costa amalfitana. La cuarta, Parténope, fue encontrada cerca de la ciudad a la que prestó su nombre, Nápoles.

Plinio el Viejo describe en sus libros a estas hijas del mar o nereidas. En la mitología siria, la diosa de la Luna, llamada Atargatis, avergonzada por haber tenido una hija con un joven humano, se arrojó a una laguna donde sus piernas se convirtieron en la cola de un pez.

Durante el siglo VI, algunos textos aseguraban que una sirena había sido capturada en el norte de Gales. Por años figuró en el santoral, bajo el nombre de Murgen, que quiere decir “nacida del mar”. Cuando le dieron a elegir entre permanecer en la Tierra o ascender al Cielo, eligió naturalmente esta última opción. Fue bautizada por san Congall y enterrada en la Iglesia de Teo-da-Beoc.

Existen otros registros sobre la captura y posterior exhibición de estas damas del mar, como el relato que aún repiten en Edam, Holanda, ciudad famosa por sus quesos y por el hecho de haber albergado por años a una sirena. Esta abandonó sus hábitos marinos y convivió con los habitantes de la ciudad, donde le inculcaron piadosos principios. La sirena andaba vestida —para evitar carnales tentaciones— y se paseaba reptando por las calles de la ciudad. Su devoción era tal que no dejaba oportunidad para hacer reverencias con su cola al pasar frente a una iglesia. Hacía 1531, aseguran que una sirena fue capturada en el mar Báltico y presentada al rey Segismundo de Polonia. En 1560, otra fue apresada junto a siete tritones en Ceilán por un grupo de jesuitas. Todavía se conservan las descripciones de las disecciones que realizó un médico llamado Bosquez, acompañante circunstancial de los sacerdotes en tan extraordinaria aventura. En 1717, la sirena de Amboine fue capturada por marinos holandeses cerca de Borneo, y se la mantuvo viva por cuatro días. Su retrato fue enviado al rey Jorge III de Inglaterra y al zar Pedro el Grande de Rusia. Dicen que este último, conmovido por la historia, viajó de incógnito a Amsterdam para enterarse personalmente sobre todos los pormenores que rodearon la captura y posterior defunción de la supuesta sirena.

El célebre anatomista Bartholin, inmortalizado en una glándula genital, tuvo oportunidad de disecar una sirena que, posteriormente, pasó a manos del rey de Dinamarca. Otra fue capturada hacia 1749, también en Dinamarca. No es de extrañar que Hans Christian Andersen haya escrito su célebre cuento con una sirena como protagonista.

Existen varias descripciones de sirenas en Escocia, especialmente en la isla Bembecula de las Hébridas. En 1900, un distinguido médico galés, el doctor Alexander Carmichael, realizó una detallada descripción del cadáver de una sirena que había sido enterrada por los habitantes de esta isla. Pero, a diferencia de las voluptuosas sirenas de subyugante belleza descritas por los marinos —siempre propensos a excesos, más aún cuando se trata de sexo y mujeres—, las criaturas capturadas eran, para decirlo en pocas palabras, feas, casi espantosas. Así las definía el Dante y, siglos más tarde, Charles Dickens utilizó la palabra sirena en más de una oportunidad como un insulto, sin dudar en emplearla para calificar de esta forma a una quejosa y malhumorada esposa.

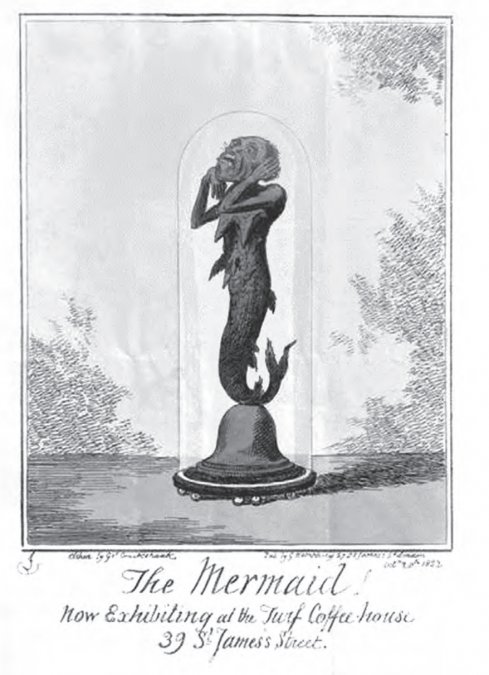

¿A qué se debe esta apreciación? Hacia 1822, Dickens tuvo oportunidad de ver en el Turf Club Café de Londres a la sirena más conocida de las que se tenga registro en la historia de la humanidad, la Sirena de Fiji. Su historia comienza cuando el capitán Samuel Barret Eades tuvo la suerte (para los náufragos) de rescatar a toda la tripulación de un barco holandés en los mares de las Indias orientales.

Una vez conducidos sanos y salvos a Batavia, el capitán Eades aspiraba a algún tipo de reconocimiento más tangible y contable que unas palmadas en el hombro. Durante la infructuosa espera de algún resarcimiento por parte de las autoridades holandesas, tuvo oportunidad de conocer una maravilla que cambió su vida: una sirena de casi un metro de largo en perfecto estado de conservación. Los holandeses se la habían comprado a unos pescadores japoneses, aparentemente, desconocedores del valor de lo que estaban vendiendo. Pero los holandeses, siempre ávidos de ganancias, sí le pusieron un valor, y alto por cierto: 1200 libras esterlinas, una pequeña fortuna para la época. Quizás porque tenía un tanto reblandecido su cerebro por el sol del trópico u obnubilada su razón por la ginebra holandesa, el capitán Eades decidió vender el barco —que no era suyo— y comprar la sirena para retornar triunfalmente a Londres con uno de los mayores misterios de la naturaleza.

En su largo camino de vuelta, el capitán tuvo oportunidad de mostrar a la sirena en todas las escalas del viaje, y se difundió la noticia más rápido que los vientos que empujaban su nave. Por eso, al llegar a Londres, ya se sabía de la sirena, y todos esperaban ansiosamente ver a la señora de los mares como bien había imaginado Eades.

Pero con lo que no contaba el aventurado capitán era con que la aduana inglesa considerase a la espantosa nereida como contrabando (después de todo, en esa época no había teléfonos celulares para incautar). En el ínterin, mientras su sirena sufría esta burocrática retención, el capitán convino con el Turf Club Café, en Saint James Street (donde la viera Charles Dickens, llevándose una no muy grata impresión), rentar un amplio salón para que los londinenses pudiesen admirar esta maravilla de la naturaleza. A su vez, el precavido capitán solicitó los servicios del anatomista más renombrado de Inglaterra, Sir Everard Home, para examinar a la sirena, no sin antes firmar un contrato de confidencialidad. Como Sir Home aparentemente estaba muy ocupado, envió a su dilecto colaborador, el doctor Clift, experto anatomista y más que competente zoólogo para examinar a la sirena en su obligado reposo aduanero. El doctor Clift, después de un detenido examen, descubrió que esta era la habilísima conjunción del cuerpo de un orangután hembra con la cola de un salmón. La unión era casi invisible, gracias a una delicada tarea de zurcido. Un capolaboro pero, a su vez, una completa superchería. Al serle expuestos estos embarazosos detalles al capitán Eades, este se mostró por un lado algo compungido —diríase, casi tomado por un tonto—, pero también contento por el hábil contrato que compraba el silencio de los especialistas. Después de todo, ¿quién podía darse cuenta?

Liberada de su cautiverio aduanero, la sirena se convirtió en el furor científico de Londres y fuente de suculentos ingresos para su dueño. Todo iba según lo planeado y el capitán estaba haciendo una fortuna pero, si el pez por la boca muere, otro tanto podemos decir que le pasó al dueño de la sirena. El exultante capitán cometió el desatino de asegurar a los medios que el doctor Home había certificado su autenticidad. Lo que todos podían ver era una sirena verdadera de piel y hueso (o, mejor dicho, de escama y cartílago). Esto fue demasiado para el científico. Furioso por el mal uso de su nombre, Home decidió comunicar la verdad a los periódicos, permitiéndole a su asistente revelar el fraude. La prensa inmediatamente publicó las declaraciones de Clift, levantando un revuelo alrededor de la sirena que, a todo esto, continuaba impávida en su vitrina. A este escándalo se le agregó otro contratiempo al capitán Eades: el dueño de la nave malvendida comenzó las acciones legales para recuperar el valor de su barco ya que, hasta el momento, no habían podido llegar a una amistosa componenda. El señor Ellery, legítimo poseedor del barco, sospechando que el capitán podía huir de Inglaterra con su ninfa marina, pidió al presidente de la Corte Suprema retener a la falsa nereida embalsamada hasta que se dilucidase el caso. El público, defraudado por las revelaciones de los científicos, perdió interés en la sirena. Por unos meses, esta continuó una ignominiosa exposición junto a Toby “El Chanchito Sabiondo”, un porcino que se especializaba en demostrar sus habilidades matemáticas frente al público. Junto al sabio gruñón, recorrieron el interior de Inglaterra durante el año 1825. Después, nada más se supo de esta sirena —ya que otras falsas ninfas hacían esporádicas apariciones en ferias y exposiciones—.

En 1842, un viejo marinero vendió la que parecía ser la sirena de Eades a un empresario circense en Boston (Estados Unidos). El vendedor era el hijo del capitán, Charles Eades, que le había dejado a su descendencia la sirenita como toda herencia. Ella era la única sobreviviente del naufragio de sus bienes en la tormenta legal ya que, por veinte años, el capitán Eades debió trabajar sin remuneración para recompensar la pérdida del barco. Su hijo, no bien pudo, se deshizo de la ninfa que tantos males e habían ocasionado a su familia por una cifra irrisoria. Moses Kimball, el nuevo dueño de la sirena, se la vendió a Phineas Taylor Barnum, el rey de los espectáculos itinerantes, maestro del fraude y emperador de los escenarios estadounidenses.

Para promocionar su reciente adquisición, Barnum envió a distintos periódicos cartas que anunciaban la llegada de un famoso naturalista británico, el doctor Griffin, del British Lyceum of Natural History. Conociendo los antecedentes de Barnum, bien sospecharán ustedes que dicho Liceo era inexistente y el doctor Griffin, un impostor. Pronto se corrió el rumor de que el “avezado biólogo” no viajaba solo, sino en compañía de una sirena, supuestamente atrapada cerca de las exóticas islas Fiji. Estas islas se habían hecho famosas en los Estados Unidos porque, pocos meses antes, se habían reportado allí unos casos de antropofagia. De hecho, en algunos espectáculos itinerantes se exhibían habitantes de esas islas que también decían alimentarse a expensas de sus congéneres. Es más, cuando uno de estos nativos murió por causas naturales, los periódicos contaron que sus compañeros habían ingerido el cuerpo del occiso que, para más señas, era un enano. Ante el escándalo desatado, los organizadores del espectáculo revelaron que todo era una mentira publicitaria, que nadie había muerto y, menos aún, comido ningún cadáver humano, y que los supuestos habitantes de estas exóticas islas eran oriundos de Baltimore, Estados Unidos.

Volviendo a nuestra historia, el doctor Griffin (que en realidad era un abogado socio de Barnum, llamado Lyman) se mostraba renuente a exponer semejante portento de la naturaleza, esgrimiendo bizarras excusas que excitaban más aún la imaginación de los reporteros. La cosa iba para largo y ya algunos sospechaban que nunca verían a la reina de los mares hasta que, un buen día, Barnum dio la gran noticia: por fin el doctor Griffin permitiría la exposición de esta singular criatura por tan solo una semana. Inmediatamente se hicieron largas colas para ver a la sirena. Con el fin de hacer más amena e ilustrativa la exhibición, el “doctor” Griffin disertaba ante la gentil audiencia sobre sus curiosas teorías neodarwinianas y el origen de las especies híbridas. Sostenía, por ejemplo, que los peces voladores, los caballos de mar, los elefantes y leones marinos eran todos eslabones entre nuestros predecesores emanados de las aguas y sus descendientes terrestres.

Después de esta exposición inicial, la sirena permaneció en el Museo Americano de Nueva York, con periódicas giras por los Estados de la Unión, donde no siempre era recibida con beneplácito por el público que, a veces —y solo a veces—, se sentía tomado por idiota.

Dado el éxito comercial, otras sirenas embalsamadas aparecieron en diversas partes. Una de ellas, erróneamente llamada “de Fiji”, se guarda en el Museo Peabody de Harvard. Otra se mantiene en el Museo Hunter del Colegio de Cirujanos de Londres. Sir Alister Hardy expuso una en el Museo Británico en 1960 y otra pertenece al Museo Horniman de Londres. Todas tienen a un mismo origen: “Made in Japan”.

Estos peculiares engendros eran hechos por expertos taxidermistas que unían la parte superior de un primate hembra (aunque en Alemania existe una sirena hecha con un feto humano) y su porción inferior con la cola de un pez de gran tamaño —generalmente un salmón—. Obedece esta costumbre a algún uso religioso oriental, como la construcción de dragones y demás animales mitológicos.

Cuando la cerrada comunidad japonesa tomó contacto con la occidental, a mediados del siglo XIX, la elaboración de estas falsas sirenas tomó auge, dada la credulidad de los europeos, que se ufanaban de haber adquirido —por un precio que ellos creían vil— una maravilla valiosísima de la naturaleza, de la que los impávidos orientales se desprendían entre eternas sonrisas e interminables reverencias.

EL SÍNDROME DE LAS SIRENAS

Todos los mitos tienen algo de verdad o, al menos, se basan en algún fenómeno constatable. Muchas sirenas pueden haber sido confundidas con animales; lo más probable es que la sirena que Colón avistó cerca de la desembocadura de Orinoco haya sido una marsopa. Focas, delfines, elefantes marinos y otros seres pudieron excitar la imaginación de los necesitados marineros después de semanas de abstinencia. Pero la naturaleza también puede regalarnos extrañas malformaciones que se asemejan a las ninfas del mar. Me refiero a la sirenomelia, una patología extremadamente rara (uno de cada 70.000 nacidos vivos la padecen) que se produce por la fusión de los miembros inferiores, secundaria a un trastorno severo en el desarrollo embrionario durante la cuarta semana de gestación. Puede presentarse sola o acompañada de otras malformaciones que hacen que la supervivencia del embrión sea imposible aunque, hace poco, en abril de 2004, una niña en Perú llamada Milagros Cedrón pudo subsistir gracias a una serie de cirugías. ¿Podría ser que Paré o Bartholin hayan tenido la oportunidad de examinar uno de estos casos que en su momento tomaron por una verdadera sirena? No parece extraño, y podría tratarse de una plausible explicación para todas las descripciones de sirenas que se han narrado a lo largo de la historia de la humanidad.