Curiosamente gran parte de los arquitectos británicos del siglo XVIII, artífices de estas impresionantes construcciones, no eran arquitectos.

Christopher Wren, el diseñador del Londres que conocemos, era astrónomo, Inigo Jones era escenógrafo, Robert Hooke era un destacado científico, John Vanbrugh (quien construyó Blenheim, el palacio de los Churchill) había sido soldado y ganó prestigio y dinero como autor de obras teatrales, mientras que William Kent era pintor. No debería sorprendernos porque la profesión de arquitectos como tal aparece a fines de XIX, hasta entonces con algunos conocimientos sobre estructuras, cierta práctica y algo de buen gusto (no siempre…) se podían construir estos palacios.

El palacio de Blenheim fue construido para el duque de Marlborough (nuestro Mambrú que se va a la guerra) en agradecimiento por la batalla del mismo nombre (en realidad, en francés, se llamaba Blindheim) que le ganó enorme prestigio y el reconocimiento de la reina Ana (íntima amiga de su esposa, Sarah Churchill). La casa tenía 300 habitaciones, y llegaba a ocupar cerca de 350 cuadras. Vanbrugh, su constructor (un personaje adorable cuando estaba sobrio, es decir por poco tiempo) había presupuestado la obra en £ 40.000 y estimando que se concluiría en 4 años, aunque le tomó más de 12 años y casi £ 300.000 para dar por terminado el palacio.

Los Churchill no se quedaron atrás, demoraron 15 años en pagarle los honorarios al arquitecto… Como la relación entre los clientes y el arquitecto quedó algo lesionada, los Churchill le impidieron a Vanbrugh entrar al palacio que él mismo había diseñado. El duque solo pudo disfrutar Blenheim por 2 años antes de pasar a habitar el Olimpo británicos en Westminster Abbey.

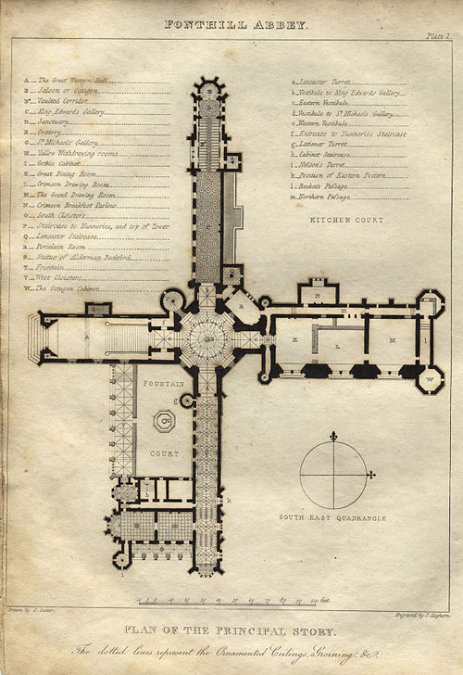

La historia más curiosa de estos palacios es la de uno que ya no se puede visitar: Fonthill Abbey, casa de campo con aires de abadía neogótica que se debe a la fantasía del hombre más rico de Inglaterra en sus días, William Thomas Beckford (1760-1844). William había heredado una enorme fortuna de su padre, dueño de extensas propiedades, especialmente en Jamaica donde era un próspero productor de azúcar. William quedo huérfano a los 10 años y tiempo después, en 1784, fue centro de un sonado escándalo cuando Louisa Beckford (la esposa de su primo) y el muy joven conde de Devon, William Courtenay, dieron a conocer su relación sentimental con el magnate. Como este vínculo bisexual no podía ser tolerado por la sociedad británica, Beckford huyó del país, iniciando un largo derrotero, a la vez que describía sus viajes y redactaba la novela que le ganaría prestigio: Vathek, escrita en francés. La novela gótica toca el viejo tema de vender su alma al diablo, pero en lugar de un sabio es un turco el que procede tentado por el maligno. A causa de su estilo onírico y fantasioso, para muchos fue el prolegómeno del surrealismo. Vuelto a Inglaterra después de este largo periplo y cuando aún el escándalo no se había agotado, Beckford decide edificar un palacio más grande jamás construido en Gran Bretaña, para vivir solo.

El arquitecto elegido para llevar adelante este descabellado proyecto también era un personaje exótico: James Wyatt. Este arquitecto hoy ha caído en el olvido porque no subsiste casi ninguna de sus obras, a pesar que llegó a ser supervisor general de obras de Jorge III. Sus coetáneos lo describen como desorganizado, disoluto y bebedor. Su actividad como funcionario era tan poco eficaz que una auditoría descubrió que uno de sus empleados hacía 3 años que no asistía (¿cómo se dirá ñoquis en inglés?). Sin embargo y a pesar de sus falencias, Wyatt se convirtió en el más solicitado arquitecto de la burguesía británica. La única biografía que se ha escrito sobre Wyatt solo le atribuye 3 defectos: “falta de organización empresarial, dificultades para concretar su aplicación y una gran capacidad de improvisación”. Vale destacar que estas son las palabras de su admirador…

Sin embargo y a pesar de las frecuentes quejas de sus clientes su carrera fue muy exitosa, en 40 años de carrera construyó cientos de palacios en la campiña, remodeló 5 catedrales y cambió la cara de la arquitectura británica; aunque no siempre haya sido para bien. A lo largo de su vida le dedicaron no menos de 200 artículos críticos sobre sus obras. Uno de sus detractores lo llamaba “El destructor“.

Beckford quedó fascinado por el ingenio de Wyatt, cosa que no evitaba que enfurecerlo por la falta de confianza debido a sus frecuentes errores e incumplimientos. Fonthill se construyó en dimensiones colosales. Las ventanas eran de 15 metros de alto, las escaleras eran colosales, la puerta principal tenía 10 metros de alto y esta altura se exaltaba porque Beskford solía emplear porteros enanos.

Los corredores se extendían a lo largo de 150 metros y el comedor principal donde Beckford solía cenar solo tenía casi 20 metros de largo.

Como a Beckford le molestaba ser espiado (circunstancia que le había costado más de un sinsabor) construyó una pared de casi 12 millas de extensión rodeando su mansión.

Hombre previsor, hizo construir una bóveda de 50 metros de alto pensando en el momento que pasase a mejor vida (si es que hay una vida mejor que la de Beckford), los gusanos no podrían acceder a su cuerpo.

Wyatt era un hombre innovador y utilizó un nuevo tipo de cemento desarrollado por el reverendo James Parker. Su idea era buena pero la concreción no lo fue. Fonthill empezó a caerse a pedazos. Debemos imaginar al Sr. Beckford cenando solo en ese inmenso comedor y pedazos del techo cayendo en su sopa. No resulta extraño que con estos desalentadores resultados más la morosidad irresponsable de Wyatt, Beckford le enviara mensajes como “¿En qué pútrido hospedaje o maloliente taberna o piojoso prostíbulo yace tu pegajoso trasero?”. No tan cariñosamente Beckford lo llamaba a Wyatt “Bagasce” – un equivalente a nuestro cafisho -.

En 1807, cuando aún la abadía no estaba terminada, Beckford se mudó a Fonthill, donde era necesario encender las 60 chimeneas para mantener la casa tibia.

En 1813 Wyatt murió en un accidente de tránsito, Beckford sufrió los avatares de la economía cuando bajó el precio del azúcar que producían sus plantaciones en Jamaica obligándolo a vender este curioso palacio. Fonthill Abbey fue comprado por £300.000 por John Farquhar, un escocés que había hecho su fortuna en la India. Sin embargo, poco estuvo en Fonthill, aunque estaba allí el día que la Abadía colapsó. Apenas pudo salvarse. Murió un año más tarde, sin dejar testamento. Sus herederos entablaron una salvaje disputa por las propiedades del difunto, aunque, como muchos lectores sospecharán, que ninguno reclamó Fonthill Abbey.