De todos esos datos difundidos que se suelen citar respecto a la historia del cine, probablemente uno de los más conocidos sea que El cantor de jazz fue la película que introdujo el sonido al cine. Desde ya, no hay forma de negar que su aparición representó un evento clave en esta narrativa, pero detenerse en ella de forma tan rígida sería incurrir en una inexactitud.

La realidad, en definitiva, es que la inclusión de sonido en el cine no es algo que apareció de la nada el 6 de octubre de 1927 cuando se estrenó la película. Todos los historiadores de la materia están de acuerdo en que, desde mucho antes – empezando por Thomas Edison, inventor del fonógrafo – individuos curiosos vieron los avances que otros estaban haciendo con las imágenes en movimiento e intentaron encontrar la forma de conjugar imagen y audio. Tan viejo es el tema, que basta con hacer una rápida búsqueda en YouTube para encontrar un corto de William Dickinson de 1894 donde, por unos pocos segundos, vemos y escuchamos a un hombre tocando un violín mientras una pareja baila.

Ahora, que la tecnología existiera no significaba que, en esta instancia, fuera fácil de aplicar. Por un tema de los soportes (básicamente discos o cilindros de cera), no se podían todavía grabar largas secuencias, las púas de los reproductores tendían a saltar fácilmente arruinando la sincronización y, en la medida en la que las películas se empezaron a proyectar frente a audiencias, la amplificación se volvió un problema. De este modo, con tantas limitaciones, no sorprende que el cine decidiera dejar al sonido de lado por el momento y desarrollarse casi puramente como un medio visual.

Decimos casi, porque en realidad el sonido jamás fue completamente erradicado de las salas de proyección. Así, aún si esta etapa suele ser llamada como la del cine mudo, es sabido que la mayoría de las funciones cinematográficas incluían música para acompañar las imágenes que se veían en la pantalla. El único problema con esto era que, al ser estas piezas interpretadas por músicos en vivo, la calidad de ejecución podía variar inmensamente. No era lo mismo ver una película en un gran teatro de Nueva York con la filarmónica de la ciudad tocando, que estar en un pueblito del Medio Oeste con una profesora de música acariciando las teclas de un piano desafinado.

Así fue que, en la década del veinte, cuando los estudios de Hollywood empezaron a crecer en importancia y sus producciones se fueron volviendo cada vez más grandiosas, algunos ejecutivos volvieron a pensar en la tecnología sonora como forma de homogenizar la experiencia cinematográfica. Desde ya, no llama la atención que fuera uno de los estudios más chicos, Warner Brothers, el que tomara la iniciativa. Con mucho menos que perder que algunos de sus competidores, hacia 1925 uno de sus directores, Sam Warner, convenció a sus otros hermanos de firmar un acuerdo con los Laboratorios Bell de Western Electronic para adquirir los derechos de una tecnología llamada Vitaphone.

Munidos ahora de esta nueva herramienta, en 1926 el estudio produjo la película Don Juan, reconocida como el primer largometraje que incluyó una banda sonora de música y algunos efectos completamente sincronizada a las imágenes. Tanto ella como los ocho cortometrajes que acompañaron su estreno se volvieron una sensación de la noche a la mañana y, según las investigaciones de Jonathan Tankel, durante varias semanas las salas en las que fue exhibida contaron con un 100% de ocupación.

El sonido, de todos modos, todavía tenía un largo camino por recorrer. La tecnología, recordemos, necesitaba de salas especiales para funcionar y, entendiblemente, muchos teatros no estaban dispuestos a realizar una inversión tan grande para algo que parecía ser sólo un truco o una moda. Por eso, los Warner idearon un plan de acción que demostrara que su compromiso con el cine sonoro iba en serio, anunciando que, de ahí en más, todos sus largometrajes se harían con Vitaphone y que, además, saciarían la sed de contenido produciendo cuatro cortos semanales.

Con esta propuesta, a lo largo de 1926 y 1927 el estudio produjo The Better ‘Ole (1926), What a man loves (1927) y Old San Francisco (1927), todas con banda musical, pero todavía sin diálogo. Los cientos de cortos que se llegaron a hacer, sin embargo, incluyeron todo tipo de propuestas sonoras, mostrando a cantantes reconocidos, a cómicos haciendo sus rutinas o reproduciendo extractos de piezas teatrales. El uso del sonido para reproducir diálogos en los largometrajes, muchos auguraban, estaba a la vuelta de la esquina.

Así fue que llegamos a octubre de 1927. Dirigida por Alan Crosland, El cantor de jazz, a diferencia de las cuatro películas sonoras que el estudio ya había producido, no era una super producción de época que podía beneficiarse de un uso dramático de la música. Por el contrario, se trataba de una adaptación de la popular obra de Samuel Raphaelson que contaba una historia dentro de lo que entonces se conocía como el género de “relatos étnicos”, representando un drama personal de un hombre que debe decidir entre su religión y su vocación. Lo que la transformación de Jakie Rabinowitz – hijo de inmigrantes judíos devotos – en Jack Robin – cantor de jazz – permitía era, pues, explorar un uso mucho más matizado de los sonidos para dar sentido a un relato íntimo que versaba sobre conflictos familiares.

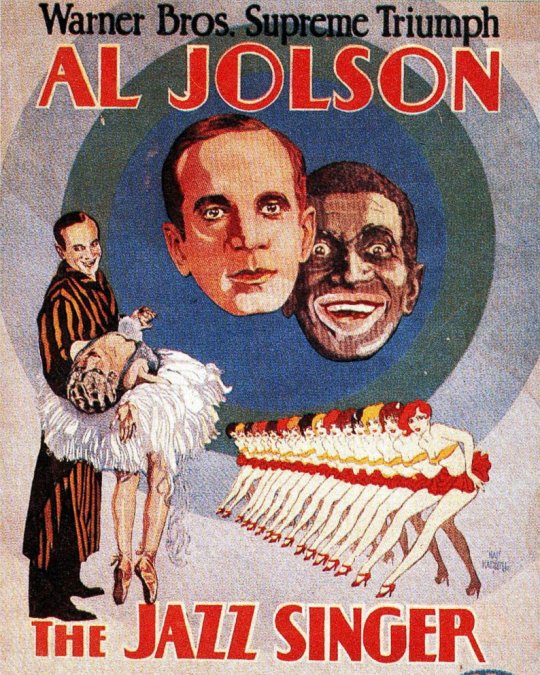

Además, por primera vez, la música pasaba a ocupar un lugar central en el prestigio de la película al depender casi enteramente en el talento vocal de Al Jolson. Si bien este sería su debut protagónico en el cine, “el artista más grande del mundo” ya era para entonces una figura reconocida y aclamada dentro del ambiente del teatro y el vodevil. Es más, el año anterior Jolson había aparecido con gran aprobación en uno de los cortos de Vitaphonde de 1926, A plantation act, donde reproducía una de sus típicas rutinas haciendo blackface (todavía visto como algo apropiado a finales de la década del veinte). Con todos estos antecedentes, entonces, no llama la atención que Warner decidiera convocarlo para cantar seis canciones que, junto con una orquestación que mezclaba la música de moda con las tradicionales melodías judías, daría a una película mayormente muda su tono tan especial.

Lo que aparentemente nadie esperó fue que Jolson, al terminar de cantar, hablara, emitiendo las cinco primeras palabras que se escuchó a alguien decir en un largometraje: “No han escuchado nada aún”. En una anécdota que tiene el tufillo de la leyenda, el ingeniero de sonido George Groves jura que todos en el estudio quedaron anonadados cuando lo vieron decir eso, pero que finalmente se decidió preservarlo en la película. Matizando un poco esta idea, para Ron Hutchison – investigador asociado al Vitaphone Project, que busca recuperar las producciones de la empresa – es mentira que no se esperaba que Jolson hablara, dado que en su contrato específicamente figura que sus tareas son cantar y hablar. Pero ya sea una u otra opción, esa frase y la secuencia posterior donde el personaje de Jolson toma la palabra una vez más para contarle a su madre todo lo que le va a dar cuando sea famoso y es interrumpido por su padre al grito de “¡Basta!”, eran una pequeña muestra de las posibilidades dramáticas que el sonido podía proveer al cine.

Sólo con eso – unos meros dos minutos de diálogo – El cantor de jazz entró a la historia. Su triunfo, de todos modos, merece ser mínimamente matizado, ya que, en palabras de Tankel, “el mundo no hizo cola por meses para escuchar dos canciones y cinco palabras. Hizo fila para ver una película”. Es que, aunque es innegable que fue un éxito de taquilla, la realidad es que el sonido por si solo no le dio un empujón tan grande y le llevó más de cuatro años en cartelera para llegar a recaudar la ganancia de dos millones de dólares que se le suelen acreditar. Es más, en el momento, tanto la crítica como el público la vieron como un largometraje más y – aunque hoy le demos tanta importancia a los diálogos – casi ni se percataron de la novedad. Por tomar sólo un ejemplo, en la reseña del New York Times se dedica una sola oración al tema para tacharlo de “no tan efectivo”, concentrándose, en cambio, mucho más en alabar la forma en la que Jolson canta o la “maestría” con la que aplica betún a su cara para completar su disfraz de negro.

Así, más que simbolizar el inicio de una época o un punto radical de cambio, El cantor de jazz puede ser vista como uno de los últimos en una serie de esfuerzos tendientes a probar la eficacia del sonido como herramienta narrativa. Mientras la industria se fue lentamente reconvirtiendo en 1928 para incorporar la nueva tecnología, la película demostró que algo pequeño, bien hecho y que además incluyera sonido, tenía la oportunidad de salir a competir con las grandes producciones tradicionales. El triunfo, más que por la novedad, vendría dado por la calidad. De todos modos, el sonido terminó imponiéndose y para mediados de la década del treinta, con el cine mudo definitivamente muerto, muchos no dudarían en reconocer que El cantor de jazz fue la película que lo enterró.