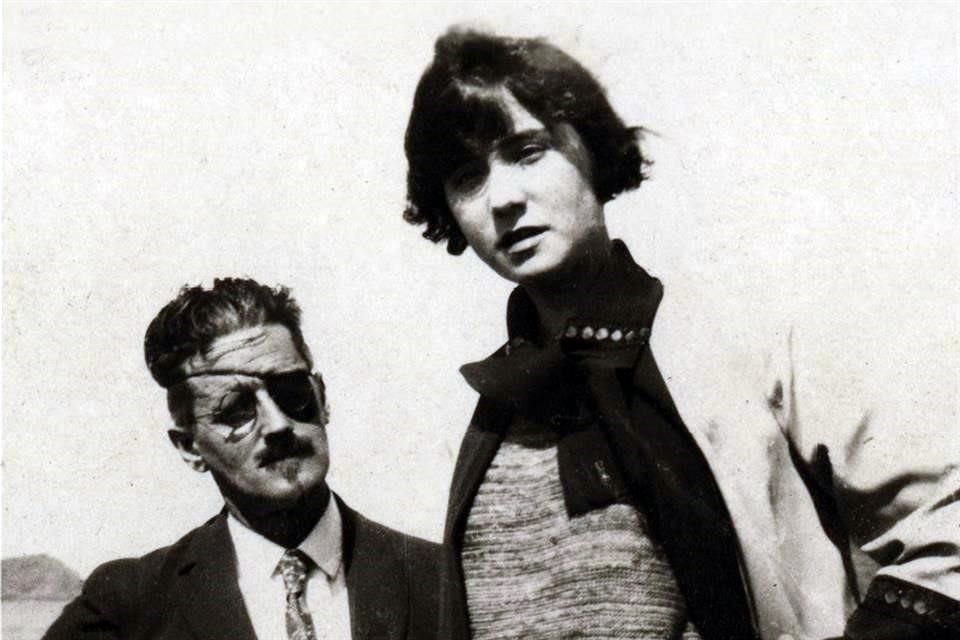

Lucía Ana Joyce nació el 26 de julio de 1907 en un hospital para indigentes de Trieste (Italia) marcada por el azar de la precariedad y el alcoholismo paterno. A los siete años ya había habitado cinco casas distintas: mudanzas, inestabilidad, nomadismo obligado. La infancia fue desigual: Giorgio, el varón, era el sol familiar; Lucía, frágil y estrábica, era el “problema” a corregir. Su cuerpo, demasiado sensible, se convirtió en receptáculo de violencia materna y corrección disciplinaria.

Mientras tanto, en la mesa de la cena circulaban los borradores de “Finnegans Wake”[ii]. James Joyce alimentaba su novela como quien inocula una fiebre: Lucía absorbía sonidos, fragmentos, juegos verbales. Su oído fue archivo, su cuerpo, antena. Fue inscripta en la literatura paterna antes de articular un idioma propio.

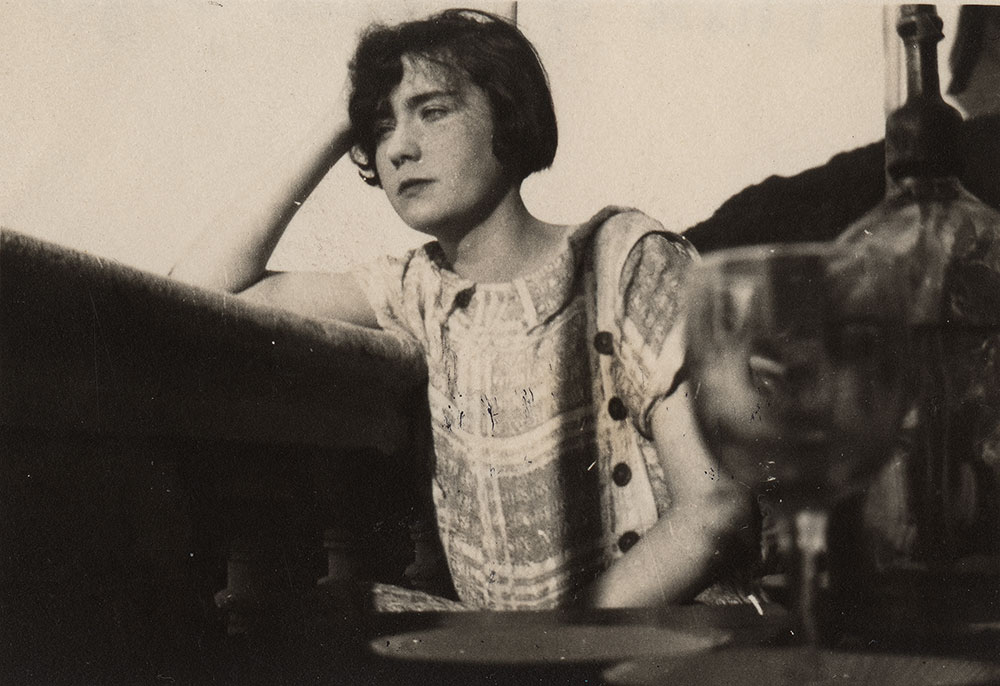

La danza apareció como territorio de invención. Raymond Duncan[iii], Margaret Morris[iv], la euritmia steineriana[v]: Lucía se formó en los márgenes de la tradición y recorrió Europa bailando. En 1927 participó en “La petite marchande d’allumettes”[vi] de Jean Renoir[vii]. La crítica llegó a escribir que, en el futuro, James Joyce sería recordado como “el padre de Lucía”. Pero ese futuro fue interrumpido: prohibición del padre (“la danza no es profesión para una Joyce”), celos de la madre, hostilidad del escenario literario. El talento no se apagó: fue sofocado.

En la maquinaria creativa joyceana, Lucía fue interlocutora, espejo, médium. Jung[viii], que la diagnosticó, lo dijo con precisión cruel: “donde usted nada, ella se ahoga”. El genio verbal del padre era, para la hija, naufragio. Ella misma lo describió como “una violación”: lo que la crítica llamó inspiración fue saqueo. No musa, no hija inspirada: coautora invisible. Sus resonancias habitan las voces femeninas, los deslizamientos oníricos y los neologismos de “Finnegans Wake”.

En 1934 llegó la condena psiquiátrica: esquizofrenia, histeria, erotomanía. Diagnósticos como sellos de aduana, certificando la clausura vital. Lucía entró y salió de clínicas, asilos, hospitales, hasta quedar encerrada en Northampton (Inglaterra), donde murió en 1982. Mientras tanto, sus diarios y dibujos fueron destruidos: archivo cancelado, borramiento ejecutado. La posteridad joyceana se monumentalizó; la suya fue triturada.

Lucía Joyce encarna la coreografía patriarcal del canon: ellas crean, sostienen, encienden; ellos firman, publican, canonizan. Ella no se volvió loca: fue enloquecida. El genio se construyó sobre la expoliación de su energía creadora.

Hoy, entre ruinas, persiste el eco de su declaración: C’est moi qui est l’artiste (Yo soy el artista). Lucía Joyce es la novela que James Joyce nunca escribió: hecha de silencios, tachaduras, resistencias. Su caso desarma categorías -musa, locura, genio- y nos recuerda que el canon es, en esencia, una máquina de expropiación femenina. La tarea crítica y feminista no es homenajear retrospectivamente a la musa, sino desmontar la maquinaria que la devora.

Lucía Joyce, huracán en los márgenes del canon, expone la verdad incómoda: la genialidad masculina no flota en el vacío, se erige sobre el despojo de las Lucías.

+

[i] James Augustine Aloysius Joyce fue un escritor irlandés, mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX, aclamado por su obra maestra, “Ulises”, y por su controvertida novela posterior, “Finnegans Wake”.

[ii] “Finnegans Wake” es una novela cómica del autor irlandés James Joyce. La escribió en París durante diecisiete años y la publicó en 1939, dos años antes de su muerte. Se caracteriza por su estilo experimental y por su fama de ser una de las obras más difíciles de entender de la literatura en inglés.

[iii] Raymond Duncan fue un bailarín, artista, poeta, artesano y filósofo estadounidense, y hermano de la bailarina Isadora Duncan.

[iv] Margaret Morris fue una bailarina, coreógrafa, artista y profesora británica. Fundó el Movimiento Margaret Morris, el Ballet Celta y dos Ballets Nacionales de Escocia en Glasgow y Pitlochry. Morris ideó un sistema de notación de movimientos, que se publicó por primera vez en 1928.

[v] La Euritmia Steineriana es un arte de movimiento desarrollado por Rudolf Steiner, fundador de la Pedagogía Waldorf, que busca hacer visible a través del cuerpo lo que sucede en la música y la palabra. Se basa en un “ritmo armónico” que expresa realidades suprasensibles y puede manifestarse como arte escénico, terapia artística y herramienta educativa. La euritmia puede actuar en los campos físico, anímico y espiritual, promoviendo la salud y el equilibrio interior mediante movimientos conscientes y armoniosos.

[vi] “La petite marchande d’allumettes” es una película dramática francesa de 1928 dirigida por Jean Renoir y protagonizada por Catherine Hessling basada en el cuento “The Little Match Girl” de Hans Christian Andersen de 1845. –Link a la película: https://www.facebook.com/watch/?v=10153944792136148 -.

[vii] Jean Renoir fue un director de cine, guionista y actor francés. Era el segundo hijo del famoso pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir.

[viii] Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Considerado una figura clave en los inicios del psicoanálisis, fundó la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.